旅游不只是收拾行李出门那么简单。它本质上是一种空间移动,人们暂时离开熟悉的环境,去体验不同的生活方式。世界旅游组织有个挺有意思的定义——旅游是出于休闲、商务或其他目的,到惯常环境之外的地方旅行,停留时间不超过一年的活动。

这个定义里藏着几个关键点。旅游必须离开“惯常环境”,这意味着从家到办公室的通勤不算旅游。停留时间有上限,超过一年就变成迁居了。旅游目的可以很多元,不一定都是为了玩乐。我记得有次出差顺道去了当地博物馆,那种工作与休闲的模糊地带,反而让旅程特别难忘。

旅游最迷人的地方在于它的双重性。它既是经济活动,带动交通、住宿、餐饮等产业链;又是文化行为,通过异地体验丰富着我们的精神世界。

现代旅游已经发展出令人眼花缭乱的分类方式。按目的地区分,最简单的就是国内旅游和国际旅游。按出行目的,则可以分为休闲度假、商务旅行、探亲访友、健康疗养等。

休闲旅游大概是最常见的类型。人们为了放松、娱乐而旅行,特点是行程相对自由,更注重体验质量。商务旅游则完全不同,目的地由工作决定,时间安排紧凑,对会议设施、通讯条件要求较高。

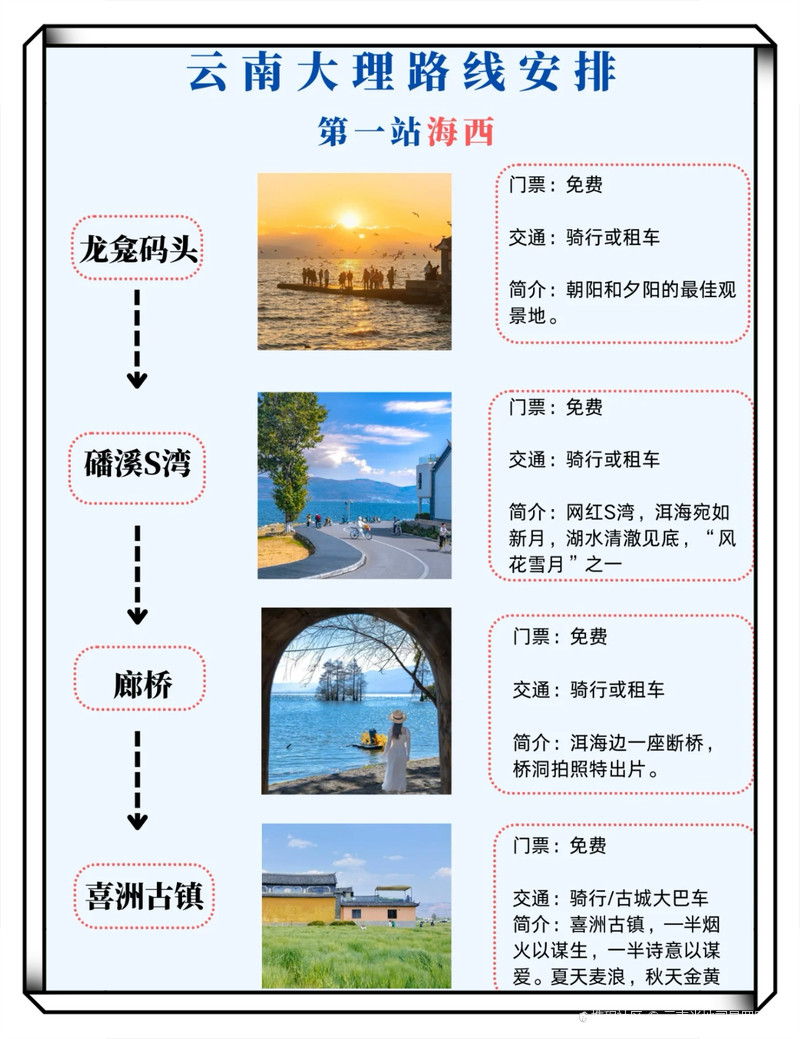

文化旅游近年来特别受欢迎。游客专门为了解目的地历史、艺术、民俗而旅行。这类旅游者往往做足功课,带着求知欲踏上旅程。生态旅游是另一个增长迅速的类别,强调对自然环境的保护,提倡负责任的旅行方式。

还有按组织形式划分的团队游和自由行。团队游省心省力,适合初次出国或语言不通的旅客;自由行则灵活自主,更能满足个性化需求。每种类型都有其独特魅力,选择哪种完全取决于个人偏好和实际情况。

任何一次完整的旅游体验,都离不开几个核心要素的配合。传统上我们常说旅游六要素——食、住、行、游、购、娱。这些要素环环相扣,共同构成了完整的旅游体验。

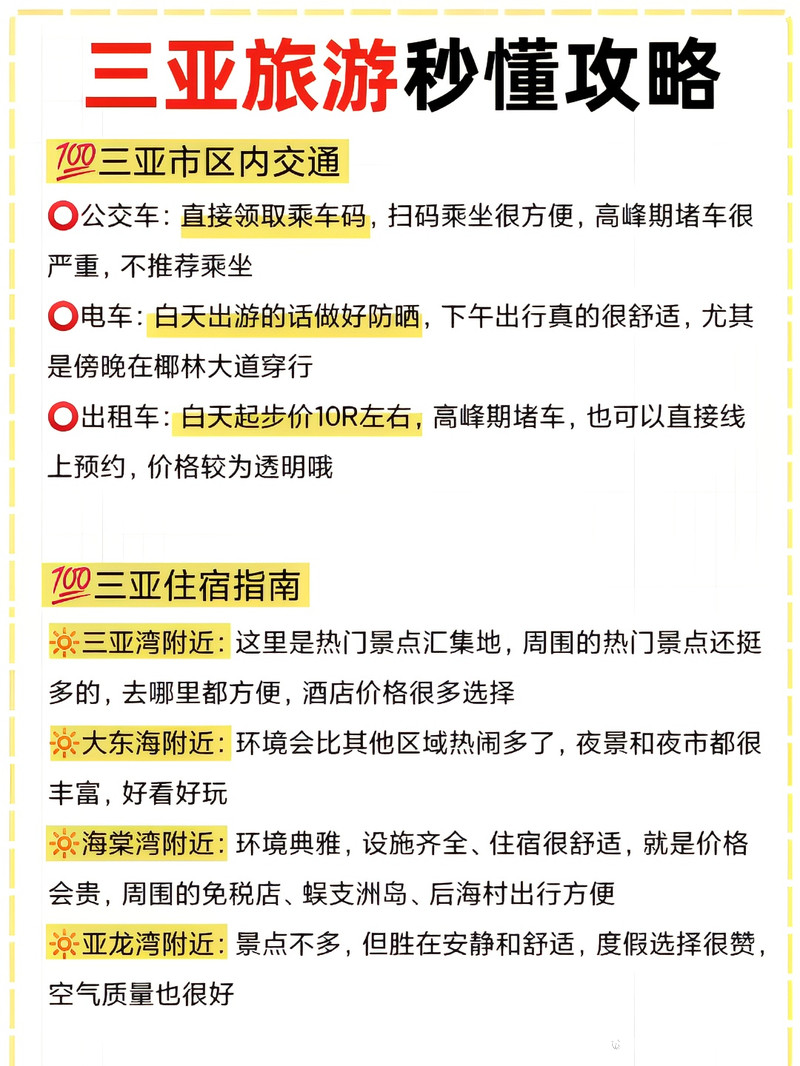

“行”是旅游的基础。没有交通,就谈不上旅游。从步行、自行车到飞机、邮轮,交通工具的选择直接影响着旅行节奏和体验。“住”也不只是找个地方过夜。不同的住宿体验——星级酒店、特色民宿、青年旅舍,会赋予旅行完全不同的质感。

“游”是旅游的核心内容。景点游览、文化活动、自然观光都属于这个范畴。“食”在旅游中扮演着特殊角色。通过品尝当地美食,我们能最直接地感受目的地文化。我在京都尝试怀石料理的经历,至今记忆犹新。

“购”和“娱”是旅游的延伸体验。购买特色纪念品,参与当地娱乐活动,都能让旅行记忆更加鲜活。现代旅游还发展出许多新要素,比如摄影、学习、社交等,不断丰富着旅游的内涵。

这些要素如何组合,很大程度上决定了旅游的品质。合理的要素配置能让旅途顺畅愉快,反之则可能带来各种困扰。

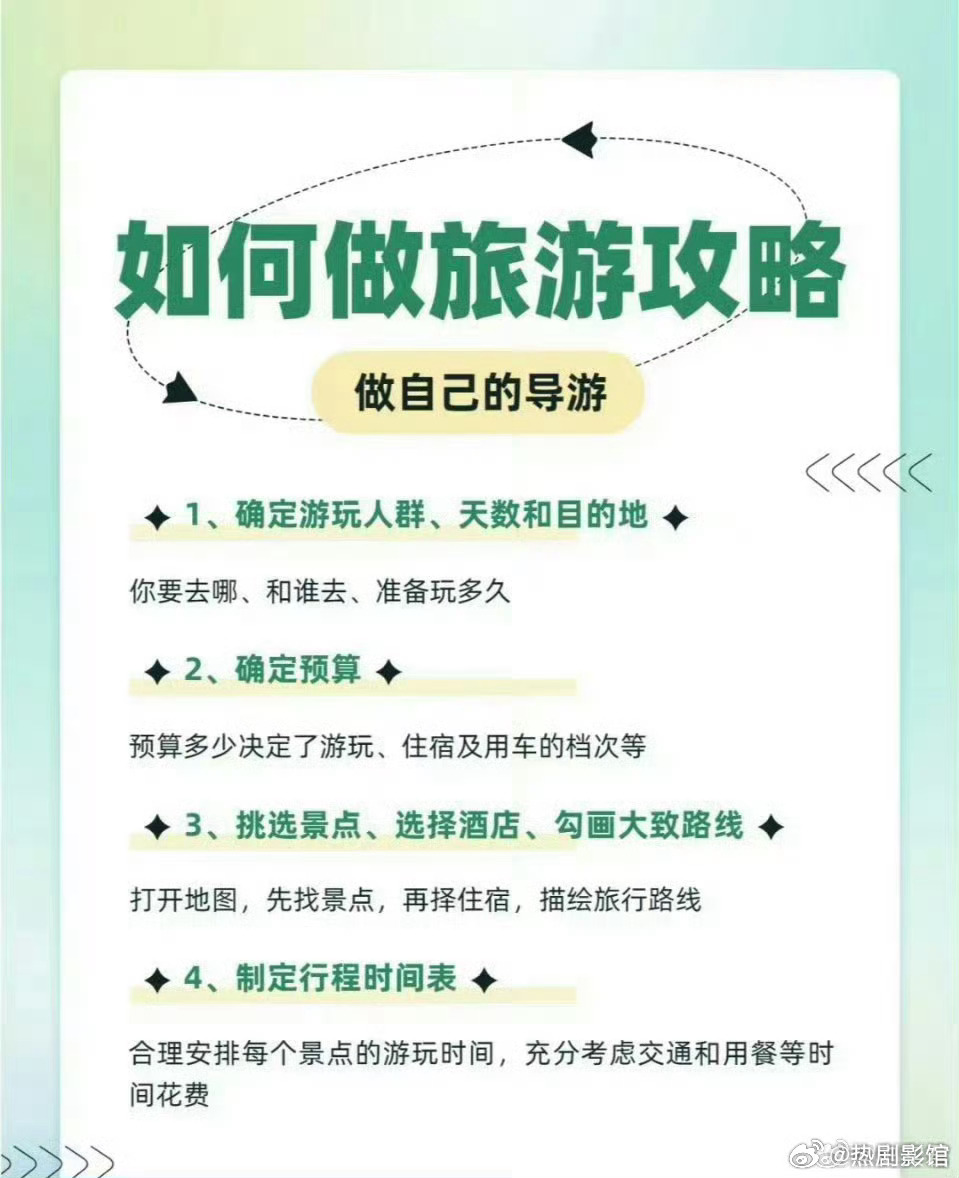

出发前的信息收集像在拼一幅未知的地图。打开手机,各种旅游APP扑面而来,但真正有用的信息需要筛选。天气状况、当地习俗、交通方式、景点开放时间——这些碎片需要耐心整理。

我习惯先从目的地官网和权威旅游平台获取基础信息。政府旅游网站通常提供最新政策,比如签证要求或防疫规定。游记和攻略可以参考,但要保持判断力。去年计划去青海湖时,看到有人说七月要带羽绒服,结果发现中午的阳光依然炽热。

行程规划需要把握节奏。把想去的地方按地理位置分组,避免每天在路上奔波。预留一些空白时间很必要,偶遇的街角咖啡馆可能比计划中的景点更让人惊喜。考虑到体力和兴趣,博物馆和自然景观最好交替安排。

交通接驳是规划的关键点。查清机场到市区的交通方式,了解当地地铁运营时间。有些城市的夜间公交线路有限,这个信息会直接影响晚间安排。住宿位置也值得仔细考量,住在交通枢纽附近往往能节省大量时间。

打开行李箱的瞬间,旅行就变得真实起来。证件是旅行的通行证,护照、身份证、签证需要单独存放。我总会在手机里存一份电子备份,同时在云端保存。驾照翻译件、国际学生证这些特殊证件,根据目的地需求准备。

药品准备需要格外用心。除了个人常用药,基础药品包应该包含感冒药、止泻药、创可贴和晕车药。去热带地区别忘了防蚊用品,高原旅行则要提前准备抗高反药物。记得有次在曼谷中暑,当地买的退烧药说明完全看不懂,从此我养成了自带药品的习惯。

衣物选择要兼顾实用与灵活。查看目的地天气预报,但也要为突发天气变化留余地。分层穿着是不错的选择,轻便外套在空调车厢和忽变的天气里都很实用。舒适的鞋子可能比多带一件衣服更重要,毕竟旅行中大部分时间都在行走。

电子设备现在几乎是旅行标配。转换插头经常被忽略,不同国家的插座标准千差万别。充电宝的容量要注意航空规定,大容量充电宝可能无法随身携带。离线地图和重要信息的截图,在没有网络时会成为救命稻草。

旅行预算像给梦想标价,既要现实又要留出弹性空间。我通常把费用分为几个板块:交通、住宿、餐饮、景点门票、购物和应急资金。交通和住宿是两大固定支出,提前预订往往能拿到更好价格。

每日餐饮和本地交通需要估算。通过查询目的地消费水平,给每天设定一个合理范围。景点门票现在大多能在网上预订,有些还提供折扣套票。购物和纪念品预算最好单独列出,这样就不会影响其他部分的支出。

支付方式需要多样化准备。信用卡在大多数地方通用,但小商铺和夜市可能只收现金。到达后先兑换少量当地货币,用于出租车和街头小吃。告知银行旅行计划很重要,否则境外交易可能被误认为盗刷而冻结。

应急资金约占总额的15%-20%。这笔钱用于应对突发状况:改签机票、医疗费用或特别想参加的临时活动。记账APP能帮助控制每日开销,避免旅途后半段资金紧张。预算不是束缚,而是让旅行更安心的工具。

走在陌生城市的街道上,安全意识应该像呼吸一样自然。随身物品的保管需要特别留意,背包前背比后背更安全,特别是在人群密集的地方。钱包和手机不要放在容易被顺手牵羊的外侧口袋。

我习惯把贵重物品分开放置,现金分装在不同地方。酒店保险箱是个好选择,但最关键的护照和信用卡最好随身携带。记得在里斯本的电车上,亲眼看到游客的相机从背包侧袋被抽走,那一刻才真正理解“财不露白”的含义。

健康管理在旅途中往往被忽略。时差调整需要给身体适应时间,抵达第一天不要安排太满的行程。饮食卫生要特别注意,生冷食物和自来水可能成为肠胃的挑战。热带地区的水果确实诱人,但削皮食用更安全。

身体信号值得关注。长时间的步行后,脚上可能悄悄磨出水泡,及时处理能避免后续痛苦。高原反应不只是头疼,食欲减退和失眠也是常见症状。随身带一瓶水,在干燥的机舱和炎热户外都能保持水分平衡。

每个目的地都有自己独特的生活节奏。观察当地人的日常习惯,能帮你更快融入环境。在日本地铁里,人们安静地看手机或闭目养神;而在意大利的咖啡馆,站着喝咖啡才是本地人的方式。

语言障碍不一定成为问题。学会几句基本的当地问候语,比如“你好”、“谢谢”、“再见”,这种努力通常会得到友善回应。肢体语言要谨慎使用,某些我们认为普通的手势,在其他文化中可能有完全不同的含义。

穿衣打扮需要尊重当地文化。参观宗教场所时,适当的着装不仅是礼仪,更是对信仰的尊重。东南亚许多寺庙要求遮盖肩膀和膝盖,随身带一条披肩或长裤会很实用。即使在度假海滩,离开沙滩区域后也应该穿戴整齐。

用餐礼仪的差异很有趣。在有些国家,吃完所有食物是对厨师的赞美;而在另一些地方,留一点食物表示已经吃饱。餐具使用方式也各不相同,观察周围人的做法通常能找到答案。声音大小、用餐速度,这些细节都在无声地传达着尊重。

旅行者留下的足迹应该是轻柔的。自然景区的脆弱生态需要特别呵护,带走自己的垃圾是最基本的责任。我总会多带一个塑料袋,用来装沿途产生的废弃物,直到找到合适的垃圾桶。

水资源在许多旅游目的地都很珍贵。酒店毛巾不需要每天更换,短暂的淋浴比泡澡更节约用水。这些小小的选择,累积起来能产生可观的影响。在沙漠地区或海岛,这种意识更加重要。

野生动物观察需要保持距离。投喂动物可能看起来很亲切,实际上会扰乱它们的自然习性。珊瑚礁不要触碰,防晒霜选择对海洋无害的配方。记得在肯尼亚的野生动物保护区,导游反复强调:“我们只是访客,这里是它们的家园。”

支持当地经济是可持续旅游的重要部分。选择家庭旅馆、在当地市场购物、品尝地道小吃,这些消费直接惠及社区。手工艺品可能比流水线产品更有纪念价值,同时也保护了传统技艺。旅行不仅是看风景,也是与当地生活的真诚交流。