每次登机时看着密密麻麻的座位图,你有没有想过这些座位排列背后隐藏的规则?飞机座位安排远不止“随便坐坐”那么简单。它像一场精心设计的交响乐,每个音符都必须恰到好处。

飞机座位安排的首要原则永远是安全。这不仅仅是口号,而是融入每个设计细节的基因。我记得有次乘坐夜班航班,注意到紧急出口那一排座位特别宽敞,但乘务员会专门确认坐在这里的旅客是否符合协助疏散的要求。

安全原则体现在座位与逃生通道的距离计算上。每个座位都必须保证在紧急情况下能快速到达安全出口。飞机设计师会进行无数次模拟演练,确保即使在全黑浓烟环境下,乘客也能凭记忆找到逃生路径。

舒适度是座位安排的第二大原则。这不仅仅是“坐得舒服”这么简单。航空公司需要考虑不同舱位的腿部空间、座椅倾斜角度,甚至相邻座位乘客之间的心理安全距离。

经济舱前排座位通常更受欢迎,不仅因为上下机方便,更因为这里受引擎噪音影响较小。我曾经特意选择过机翼位置的座位,发现这里确实比机尾平稳许多。这种细微的体验差异,都是座位安排时需要考虑的因素。

公平原则确保每位旅客都获得平等的选择机会。早值机的旅客优先选座,这是航空业通行的规则。但公平不意味着绝对相同,特殊旅客需要特殊照顾。

看到带婴儿的旅客被安排到专门区域,年长旅客获得更方便的座位,这种“差异化公平”其实更符合人性化设计。航空公司需要在标准规则与个性化需求之间找到平衡点。

座位安排就像在空中搭建一个临时社区,既要保证绝对安全,又要兼顾舒适体验,还要体现公平精神。这三个基本原则相互制约又彼此支撑,共同构建起完整的客舱座位生态系统。下次选座时,或许你会用新的眼光来看待这个看似简单却充满智慧的系统。

当你系好安全带准备享受飞行时,可能不会想到座位号码背后隐藏的安全密码。每个座位的定位都经过精密计算,就像棋盘上的棋子,每一步都关乎整架飞机的安全平衡。

紧急疏散是座位安全设计的核心命题。飞机必须在90秒内完成所有人员撤离,这个数字不是随意设定的。我曾在航空培训中体验过模拟撤离,黑暗中沿着座位排布形成的自然通道前进,才真正理解那些看似普通的座位间距意味着什么。

逃生通道两侧的座位需要保持足够空间,确保即使在前排座椅完全倾斜时,乘客也能顺利通过。紧急出口旁的座位更是精挑细选,乘务员会确认这些座位的乘客具备协助能力。这种设计让每个座位都成为安全网络中的关键节点。

飞机配重就像高空走钢丝,需要绝对精确的重量分配。记得有次航班因为团体旅客集中坐在机舱前部,值机人员特意调整了部分旅客座位。机长后来解释说,这就像跷跷板,前后重量的微小偏差都会影响飞行效率。

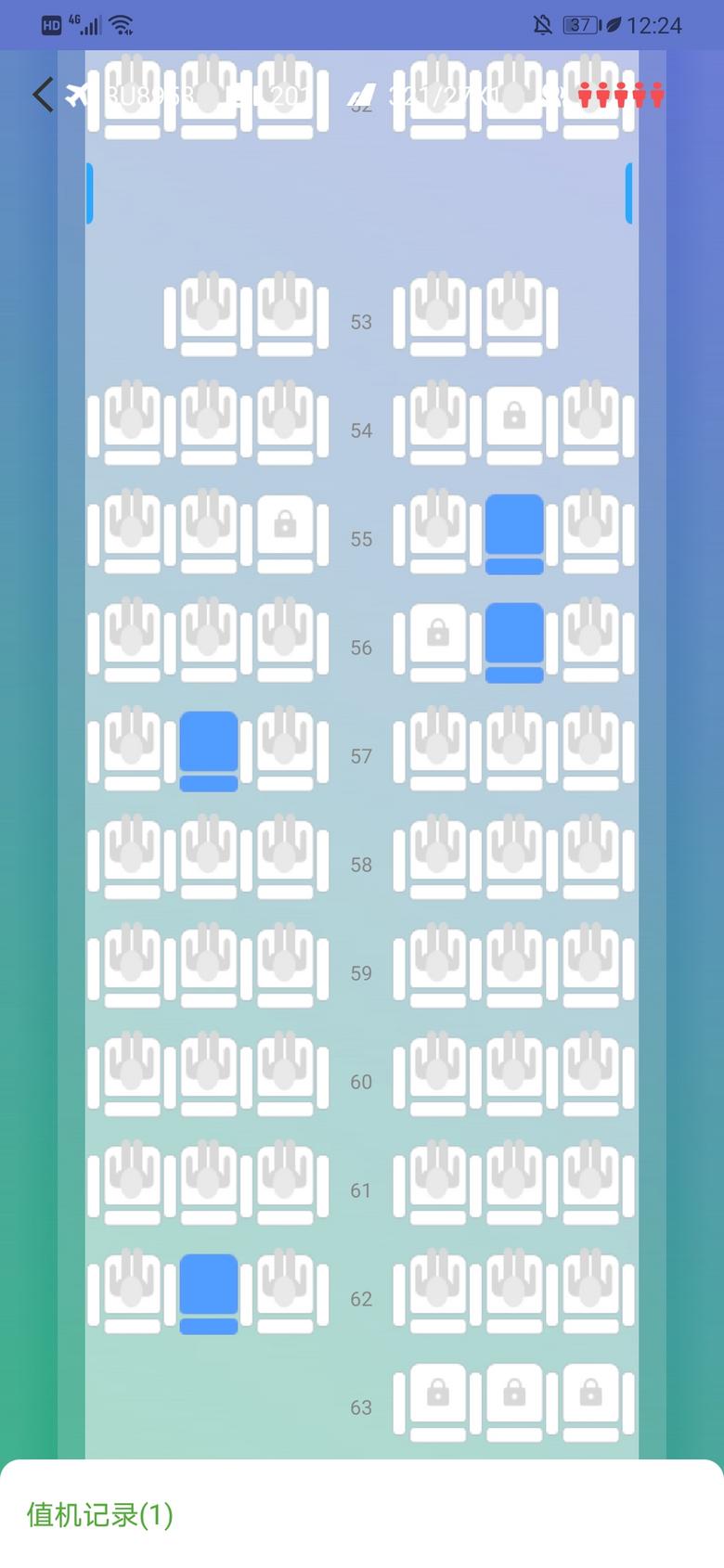

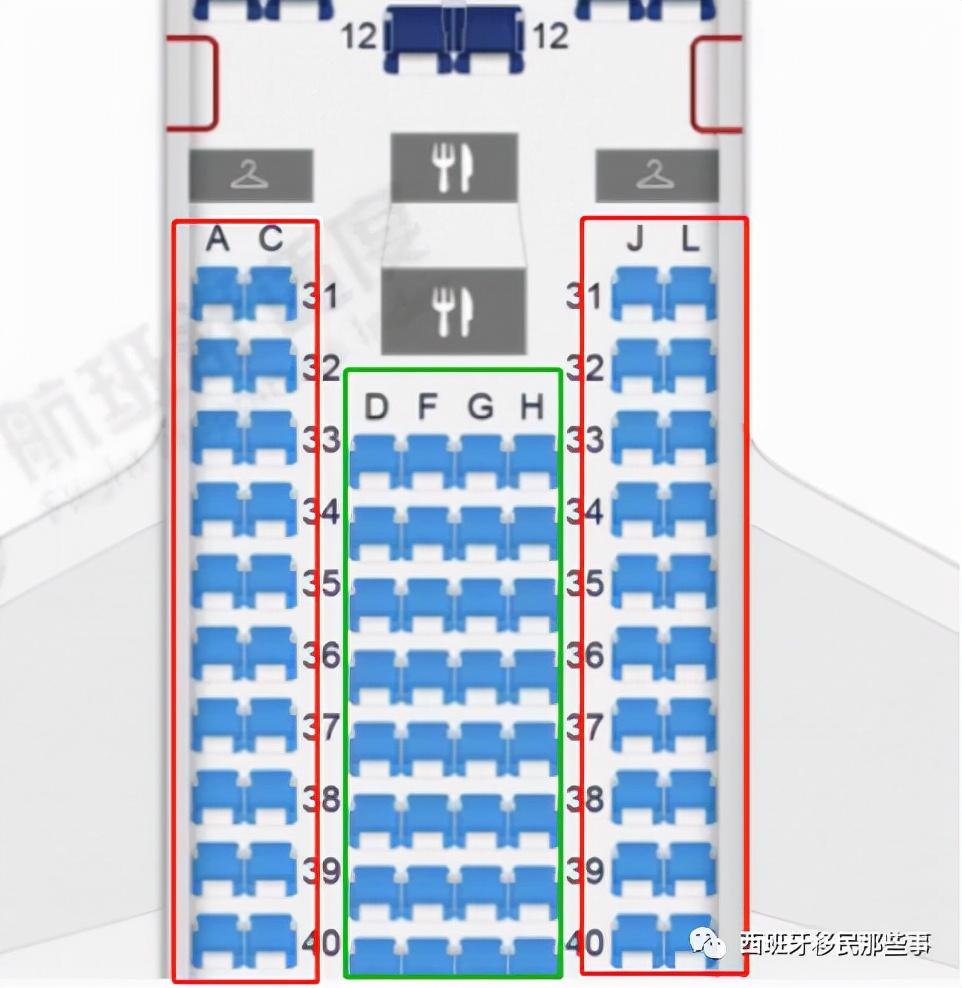

货舱行李的装载位置与客舱座位分布需要协同计算。商务舱集中在飞机前部,经济舱分布在中后段,这种布局不仅考虑服务等级,更是重量平衡的需要。当你在网上选座时,某些座位显示“不可选”,很可能就是系统在自动进行重量调配。

带婴儿的旅客通常被安排在隔板座位,这不只是为了提供更多空间。这些位置配备了额外的氧气面罩,且距离逃生通道更近。我见过乘务员耐心向年轻父母解释座位安排的原因,那些看似严格的规定背后都是安全经验的积累。

行动不便的旅客会被安排在靠近卫生间和出口的位置,但不会阻塞应急通道。航空公司需要在这些特殊安排与整体安全之间找到平衡点。每个特殊座位安排都像拼图的一角,必须完美嵌入整体安全框架。

安全考量在座位安排中如同空气般无处不在,却又常常被忽略。从疏散路径到重量分配,再到特殊旅客照顾,每个决定都在编织一张看不见的安全网。当你下次乘坐飞机时,或许会对自己座位背后的安全逻辑多一份理解。

长途飞行中,座位就是你的临时居所。那些看似简单的座椅布局,其实藏着航空公司对舒适度的深刻理解。我至今记得一次跨洋航班,恰到好处的腿部空间让十小时的航程变得轻松自在,这才意识到座位设计对旅途体验的决定性影响。

座椅间距的设定就像精心编排的舞蹈,既要紧凑又要舒展。现代航司普遍将经济舱座椅间距设定在78-84厘米,这个数字背后是大量人体工学研究的结晶。膝盖不会顶到前排座椅,又能让后方乘客正常通行——这种微妙的平衡需要反复测试。

有些航空公司会在紧急出口排和后排座位提供额外空间。我注意到这些座位往往最先被选走,说明旅客用脚投票证明了空间的价值。不过这些宽敞座位也需要权衡,比如后排可能靠近卫生间,会有排队的人流经过。

飞机引擎的轰鸣声可能高达85分贝,但聪明的座位设计能化解这个问题。靠窗座位通常比靠走道座位安静3-5分贝,这个差异在长途飞行中会累积成完全不同的体验。我总喜欢选择机翼前的靠窗位,既能看风景又能避开主要噪音源。

温度分区控制正在成为新飞机的标配。前些年乘坐787时发现,商务舱可以精确调节个人区域的温度,而经济舱通常分成几个大区域。光照方面,越来越多的飞机采用可变色舷窗代替传统遮光板,这种设计既保护隐私又允许自然光柔和透入。

电源插座和USB接口的位置看似小事,却直接影响旅客的满意度。我遇到过插座在座椅下方需要摸索半天的情况,也享受过触手可及的设备充电体验。这些细节差异往往决定了一段航程是烦躁还是愉悦。

储物空间的设计更显匠心。前排座椅背后的口袋需要容纳眼镜、手机、护照等随身物品,而扶手内的储物格则要巧妙避开调节按钮。有些新型座椅甚至在扶手内设计了专门的平板电脑槽,这种贴心的设计让设备观看变得稳定舒适。

座位舒适度是个系统工程,从厘米级的空间分配到细微的环境控制,每个环节都在向旅客传递着关怀。当你窝在座椅里享受电影时,可能不会注意到这些精心设计,但它们确实在默默提升着你的飞行体验。

选座位时那种微妙的心情很有趣——既希望获得理想位置,又担心别人占了便宜。这种普遍心理恰恰说明公平性在座位分配中的核心地位。我见过因为座位问题引发的争执,也目睹过航空公司巧妙化解矛盾的案例,这些都让我思考:在有限的机舱空间里,公平究竟意味着什么。

传统航空业有个不成文的规定:早到的鸟儿有虫吃。线上值机开放的第一时间,那些靠窗或过道的理想座位总是最先被抢购一空。这种基于时间先后的分配方式看似简单,却最容易被大众接受。记得有次我提前三周就盯着值机开放时间,终于为家人选到了连排座位。

但先来后到原则正在演变。有些航空公司开始采用“竞价升舱”或“付费选座”模式,这引发了新的公平性讨论。花更多钱就能获得更好座位,这符合商业逻辑,但确实改变了纯粹按时间排序的规则。不过基础经济舱旅客仍然享有基本的座位分配权,只是选择范围相对有限。

公平不意味着完全均等,合理的差异化才是真正的公平。航空公司通常会将老人、带婴幼儿的家庭安排在靠近卫生间或乘务员的位置。这些座位可能不是传统意义上的“好座位”,但对特定群体来说却最实用。

我印象深刻的是有次航班上看到乘务员主动为一位行动不便的旅客调换到舱门附近的宽敞座位。这种人性化的调整既满足了特殊需求,又没有损害其他旅客的权益。航空公司对孕妇、病患等旅客也有相应的座位安排指南,这些看似例外的处理恰恰体现了公平原则的深层含义——让每个人都能获得适合的旅行条件。

最可能引发争议的不是规则本身,而是规则的不透明。当旅客不清楚为什么别人能获得更好座位时,不满情绪就会滋生。现在大多数航空公司在官网明确列出了座位分配政策,包括哪些座位需要额外付费、哪些群体享有优先权。

我曾经仔细研究过几家航空公司的座位政策,发现越是详细的说明越少引发投诉。有些公司甚至公布了紧急出口座位的具体要求,比如必须年满15岁、具备协助撤离的能力等。这种透明度让旅客在选座时就有合理预期,避免了登机后的纠纷。

公平的座位分配就像精心调制的鸡尾酒,需要在规则平等与个案关怀间找到平衡点。它既要维护大多数人的权益,又要照顾特殊群体的需求。下次选座时不妨想想,这个看似简单的过程背后,其实蕴含着我们对公平社会的共同期待。

每次站在登机口看着旅客排成长龙缓慢移动,我总在想:这个看似简单的座位安排,其实影响着整个航班运营的效率链条。有次我乘坐的航班因为座位安排不当导致登机延迟了40分钟,那种焦躁的等待让我深刻体会到,座位布局远不止是个人舒适问题。

你可能不知道,航空公司花费大量精力研究最优登机顺序。传统的从后往前登机方式看似合理,实际上可能不是最高效的。我观察过采用“窗口座位先登机”方法的航班,登机时间确实缩短了不少。

那些靠近过道的座位如果被先登机的旅客占据,就会形成天然的“路障”。每当有旅客需要起身让座,整排乘客都要起立,这个过程会像多米诺骨牌一样影响后续旅客通行。有些航空公司开始尝试分区交错登机,将机舱划分为多个小区域同时登机,效果相当显著。

记得有次和一位资深乘务长聊天,她告诉我合理的座位安排能让他们的工作效率提升至少30%。当需要照顾的旅客分散在不同区域时,乘务员就像在迷宫里打转,反复穿梭消耗了大量时间。

航空公司现在会特意将特殊餐食需求的旅客集中安排在特定区域。这样送餐时就不需要在整个机舱来回寻找,服务流程变得更加顺畅。同样,把需要频繁使用卫生间的旅客安排在走道座位或靠近卫生间的位置,也能减少对其他旅客的干扰。

那些带着婴幼儿的旅客如果被安排在机舱前部,乘务员就能更快响应他们的需求。这种细微的调整累积起来,对整个航班的服务品质提升非常明显。

每次航班起飞前,配载平衡部门都要进行精密计算。他们需要考虑的不仅是座位是否坐满,还要确保重量分布符合安全标准。我见过因为座位安排不当导致需要重新调整配重的情况,那次的延误让我意识到每个座位都承载着运营效率的责任。

航空公司现在采用动态座位管理系统,根据历史数据和实时需求调整座位开放策略。比如在航班不满的情况下,他们会主动将旅客分散安排,既提升舒适度又保持平衡。而在旺季时,则会最大化利用每个可用座位。

那些看似普通的座位选择,实际上影响着航空公司的收益管理。靠窗和过道座位通常最先被选走,中间座位往往最后填满。通过合理的定价和促销策略,航空公司努力让每个座位都能创造价值——这不仅是商业考量,也是资源最优化的体现。

效率优化就像是在下三维象棋,需要同时考虑登机流程、服务路径和运营收益。当你下次选择座位时,不妨想象一下这个选择如何融入整个航班运营的大图景——每个人的小小决定,共同编织着高效飞行的网络。

几年前我乘坐一趟跨洋航班,邻座是位经验丰富的飞行员。闲聊中他提到,好的座位安排就像精心编排的交响乐,每个音符都要恰到好处。那次飞行让我明白,理想的座位配置不仅仅是把旅客放进座位那么简单,而是安全、舒适、公平与效率的完美平衡。

新加坡航空在A380客机的座位布局堪称典范。他们创新性地将上层客舱划分为多个小型休息区,既保证了私密性又便于乘务员服务。我体验过他们的“双人床式座位”,这种设计特别适合家庭旅客——父母可以并排而坐,孩子就在触手可及的位置。

日本航空在处理团体旅客时展现出独特智慧。他们会将旅行团成员分散在相邻区域而非完全集中,这样既避免了大批旅客同时起身造成的通道拥堵,又保持了团体内部的联系。记得有次目睹一个30人团队在15分钟内全部就座,整个过程流畅得令人惊叹。

阿联酋航空在长途航班上的座位安排更显人性化。他们特意将需要频繁使用卫生间的老年旅客安排在靠近过道和卫生间的位置,同时为带婴儿的旅客预留前排空间。这种细致入微的考量让整个航程都显得格外舒心。

现在有些航空公司开始测试AI座位分配系统。这套系统能分析旅客的飞行历史、偏好甚至社交媒体数据,自动推荐最适合的座位。想象一下,系统知道你喜欢安静,就会避开机翼发动机位置;了解你容易晕机,就会推荐中部较平稳的区域。

生物识别技术可能彻底改变登机流程。未来或许不再需要登机牌,系统通过人脸识别直接引导你到指定座位。我参观过一家航空科技公司的演示,他们的智能座位能自动调节支撑度,还能监测旅客的生理状态,在需要时提醒乘务员特别关注。

动态座位调整将成为新趋势。就像电影院可以根据场次调整座位布局,未来的飞机客舱或许能在不同航班间快速重构。早班商务航班可以配置更多办公空间,傍晚的休闲航班则能变成社交场所。这种灵活性将重新定义飞行体验。

如果你追求平稳,记得选择机翼附近的座位。这里的颠簸感最轻,特别适合容易晕机的旅客。我总习惯预订这个区域的座位,尤其是长途飞行时——那种稳定的感觉确实能让人更好地休息。

带孩子的家庭最好选择机舱前部。这里空间相对宽敞,距离乘务员工作区也更近。有次我带着小侄子乘机,乘务员特意帮我们调到了前排,取用热水、寻求帮助都方便很多。

经常需要起身活动的旅客应该优先考虑过道座位。不过要注意避开靠近卫生间的位置,否则整晚都会有人在你身边排队。我认识一位经常飞国际航线的摄影师,他总是选择紧急出口那一排——既保证了活动空间,又不会太靠近嘈杂区域。

红眼航班的旅客可以试试左侧靠窗座位(在北半球飞行时)。这样早晨的阳光不会直射眼睛,能多享受几十分钟的宝贵睡眠。这个小技巧是我从一位空乘朋友那里学来的,确实很实用。

选择座位就像在为你的飞行体验绘制蓝图。每个决定都会影响旅途的舒适度、便利性甚至安全性。下次预订机票时,不妨多花几分钟思考你的具体需求——那个最合适的座位,可能正在等待你的发现。