旅行不只是收拾行李出发那么简单。它像一门学问,需要系统学习和持续积累。记得我第一次独自出国时,在机场手忙脚乱找登机口,差点误机。那时才明白,旅行知识的价值远超想象。

旅行知识涵盖从出发前到归来后的完整知识体系。它包含目的地信息、行程规划、应急处理等实用技能,也涉及文化理解、环境保护等深层认知。这些知识帮助旅行者更从容地面对旅途中的各种情境。

有人把旅行知识比作隐形行李——看不见摸不着,却能在关键时刻发挥重要作用。它让陌生环境变得熟悉,让意外状况变得可控。

充分的旅行知识能显著提升旅行体验。它让你避开常见陷阱,发现真正值得探索的角落。我认识一位经常独自旅行的朋友,她总能在热门景点找到人少景美的拍照点,这份功力就来自长期积累的旅行知识。

从经济角度看,良好的旅行知识能帮你节省不必要的开支。知道何时订票最划算,哪些景点值得花钱,这些判断都建立在相关知识基础上。安全方面更是如此,了解当地治安状况和应急联系方式,可能成为关键时刻的救命稻草。

旅行知识大致可分为三个层次。基础层包括签证、机票、住宿等必要信息;中间层涉及当地交通、饮食、景点等体验性内容;最高层则是文化理解、深度交流等提升性知识。

这个框架不是固定不变的。每个人的旅行风格不同,知识体系的侧重点也会有所差异。商务旅行者可能更关注会晤礼仪和效率路线,背包客则更需要省钱技巧和社交信息。重要的是建立适合自己的知识结构。

旅行知识就像旅行中的导航系统,它不能替代你走完全程,但能确保你始终走在正确的方向上。

打包行李前的那段时光,往往决定了整个旅行的基调。我至今记得计划第一次欧洲行时,面对十几个国家的交通线路和签证要求,那种既兴奋又无措的心情。好在后来明白,充分的准备能让旅途中的惊喜多于惊吓。

了解目的地就像在陌生城市交朋友——需要知道它的性格、习惯和脾气。除了查看经典旅游攻略,不妨也关注当地人的生活分享。某个小巷里的面包店,或是周末才有的市集,这些细节往往能带来最鲜活的旅行记忆。

天气信息不能只看季节平均数据。去年朋友去东南亚,以为雨季只是偶尔阵雨,结果遭遇连续暴雨,户外行程全部泡汤。现在我会同时查看历史天气数据和近期预报,还会在旅行论坛搜索实时分享。

文化背景研究常常被忽略。知道日本神社参拜前要洗手漱口,了解泰国寺庙不能穿鞋进入,这些细微的认知能让旅行更得体。有次在摩洛哥,因为提前知道当地人忌讳左手递物,避免了一次可能的尴尬。

行程规划像在画布上作画——既要有整体构图,也要留白给即兴发挥。我习惯把行程分为“必去”和“可选”两类,这样既保证重点体验,又保留灵活调整的空间。

预算管理需要区分固定支出和弹性消费。机票酒店属于前者,餐饮购物则属于后者。有个小技巧:我会在预算中设置“意外基金”,专门应对汇率波动或临时想参加的活动。这个习惯帮我度过了在冰岛突然想参加极光团的经济危机。

时间分配要考虑体力和兴趣点。连续安排多个博物馆会让人审美疲劳,而把相似景点分散在不同日子,反而能保持新鲜感。记得把交通时间和休息间隙也写入计划,旅途中适当的“无所事事”其实是种必需品。

护照有效期这个老生常谈的问题,仍然有很多人栽跟头。有个朋友因为护照有效期不足半年,在值机柜台被拒绝登机。现在我会在护照夹上贴个便利贴,写明到期日提醒自己。

签证材料准备宁可多不可少。银行流水、在职证明这些文件,即使清单没有明确要求,带上副本总没错。电子签证记得打印两份分开存放,手机里也存好电子版。

旅行保险不是可有可无的选项。除了常规的医疗和行李保障,要特别关注行程取消和紧急救援条款。曾经有旅伴在滑雪时骨折,幸好保险包含直升机救援,否则天价费用足以让人破产。仔细阅读保险条款的时间,可能会成为旅途中最值得的投资。

打包的艺术在于平衡“准备充分”和“轻装简行”。我学到的最佳建议是:摊开所有想带的物品,然后放回去一半。多功能物品永远优先考虑,比如能当披肩的围巾,或可充电的便携灯。

装备选择要贴合实际行程。去城市观光和徒步登山的需求完全不同。有次带了大号行李箱去欧洲古镇,那些鹅卵石路让我后悔莫及。现在会根据目的地特点,在拉杆箱和背包间做选择。

随身行李要装假设托运行李丢失也能生存一天的物品。药物、重要文件、充电器、换洗衣物,这些关键物资必须随身携带。有个小秘密:我会在随身包里放双轻便拖鞋,长途飞行时换上,舒适度立刻提升好几个等级。

准备阶段就像给旅行上保险,投入的时间精力,总会在某个意想不到的时刻回报给你。

飞机落地那刻起,真正的旅行才拉开序幕。我总想起在京都车站迷路的那天,手机没电、语言不通,最后靠着一张皱巴巴的地图找到了民宿。那段经历让我明白,路上的智慧往往比行前准备更考验人。

陌生的交通系统像座迷宫,掌握规则就能找到捷径。除了主流导航软件,不妨下载当地交通APP。东京地铁的换乘指南、巴黎的共享单车地图,这些本土化工具能省下不少绕路时间。

纸质地图在数字时代依然有价值。有次在克罗地亚小城,手机信号全无,幸亏背包里有游客中心拿的手绘地图。现在我会把酒店地址和关键地标提前标记在纸质地图上,作为电子设备的备份。

交通工具的选择影响旅行节奏。威尼斯的水公交、清迈的双条车、哈瓦那的老爷车,这些特色交通本身就是旅行体验。记得在伊斯坦布尔故意错过缆车,沿着坡道慢慢走,反而撞见了最地道的茶馆和面包店。

住宿地点决定旅行半径。选择住在巴黎拉丁区还是十三区,会带来完全不同的城市体验。我现在会在地图上标注想去的景点,然后寻找交通枢纽附近的住宿,把通勤时间控制在步行15分钟圈内。

民宿和酒店各有优势。在京都住传统町屋,房东奶奶清晨插好玄关的鲜花;在纽约选高层酒店,落地窗外是璀璨夜景。关键是要读最近期的真实评价,特别注意关于卫生和安全的留言。

预订时的小心机能提升体验。通过邮件询问能否安排安静房间,或咨询当地节庆信息。有次在里斯本,因为提前邮件沟通,酒店主动升级了带阳台的房间,说是给“做足功课的旅行者”的奖励。

寻找地道美食需要些侦探技巧。避开景点门口招揽生意的餐厅,多走两个街区,观察哪里坐满本地人。在曼谷跟着穿校服的学生找到的街边摊,那碗冬阴功的滋味至今难忘。

食品安全是隐形防线。热带国家避免生冷食物,瓶装水要确认密封完好。记得在墨西哥坚持不吃摊贩的切片水果,虽然被同伴笑话过度谨慎,但看到有人因肠胃炎错过金字塔日出时,才知小心驶得万年船。

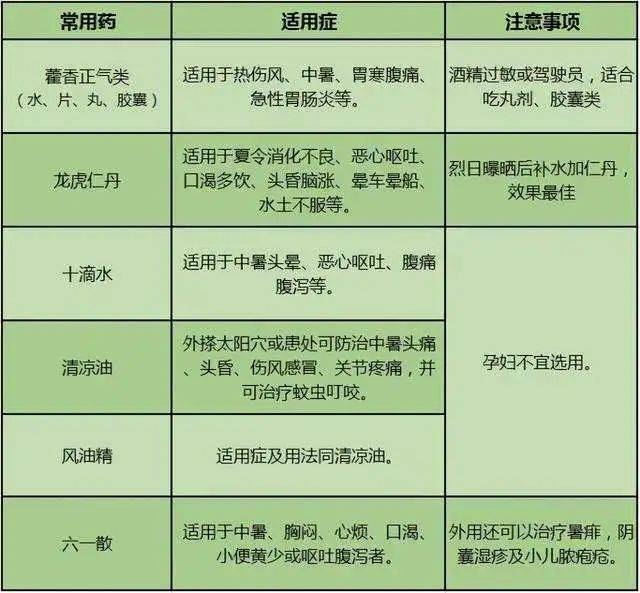

饮食冒险也要保持平衡。既敢尝试越南的鸭仔蛋,也懂得在肠胃疲惫时找家中餐馆喝粥。随身带些消化药和电解质冲剂,这些不起眼的小物件可能是旅途中的救命稻草。

预防总比补救来得轻松。我会把大使馆电话、当地报警号码设为手机快捷拨号,护照首页照片存在云端。在马德里地铁遇到扒手时,因为证件备份都在邮箱,补办手续顺利很多。

钱财分散存放是古老但有效的智慧。现金分放多个位置,信用卡与借记卡分开保管。有次在开罗,腰包里的零钱应付了出租车费,大额钞票则安全躺在酒店保险箱。

保持适度警觉不等于疑神疑鬼。拥挤市场自然捂紧背包,夜晚单独出行选择明亮街道。这些习惯让我在马拉喀什的夜市既能享受喧闹,又能全身而退。旅途中最宝贵的安全感,来自于对风险的清醒认知和恰当防范。

路上的每一天都在重新定义旅行。那些迷路时遇到的指路人,突发状况中伸出的援手,都在提醒我们:真正的旅行知识,藏在每一次与世界的真实相遇里。

站在异国街头,突然意识到自己成了那个格格不入的人。在伊斯坦布尔蓝色清真寺前,我因为没带头巾被礼貌地请出门外。那个瞬间让我明白,跨越地理边界容易,真正融入另一种文化才是旅行最精妙的部分。

每个地方都有自己独特的社交密码。在日本民宿弯腰脱鞋时,主人赞许地点头;在意大利餐厅点卡布奇诺,服务员善意提醒这是早餐饮品。这些细微差异构成了旅行的质感。

肢体语言比想象中更易引发误会。在保加利亚点头表示否定,在泰国摸小孩头顶可能冒犯家长。现在我习惯先观察当地人如何互动——他们握手还是合十?交谈时保持多大距离?这种现场学习比任何指南都生动。

礼物文化值得特别留意。在蒙古包作客带上糖果,到芬兰朋友家记得为主人带花。有次在首尔,随手带的中国结让民宿主人惊喜不已,她说这是第一次收到外国游客准备的传统礼物。

法律边界可能就在不经意间跨越。新加坡嚼口香糖不会被捕,但乱丢垃圾真会罚款;在阿联酋公共场合饮酒没问题,但酒后失态可能面临拘留。这些规则需要提前做足功课。

宗教禁忌尤其需要尊重。进入清迈寺庙要脱鞋且衣着过膝,斋月期间迪拜的餐厅白天不营业。我记得在耶路撒冷哭墙前,看到有位游客被要求戴上纸制小帽,那一刻理解到有些场合需要放下游客身份。

摄影礼仪常被忽略。拍摄当地居民最好先微笑示意,有些文化认为相机摄取灵魂。在摩洛哥的集市,有位店主欣然同意拍照,但希望我顺便看看他的商品——这种互惠让拍摄变得更有温度。

旅行者留下的足迹应该比脚印更轻。在马尔代夫浮潜时,教练反复提醒不要触碰珊瑚;在肯尼亚 safari,向导解释为什么不能下车接近动物。这些规则保护的是我们专程来看的风景。

支持本地经济是双赢选择。住家族旅馆而非国际连锁,吃街边小摊而非跨国快餐。在清迈的周末市集,买手工编织的布袋比品牌纪念品更有意义,那些钱直接流入了手艺人的口袋。

资源消耗需要格外注意。巴厘岛的水资源紧张,缩短淋浴时间;撒哈拉营地珍惜每滴饮用水。有家挪威酒店在浴室贴了张便条:“如果您愿意重复使用毛巾,节省的水资源可以浇灌十平方米的森林。”

几个关键词汇就能打开沟通之门。学会说“你好”“谢谢”“好吃”,在越南菜市场赢得摊主笑容;用日语说“不好意思”,在东京问路获得更耐心的指引。语言是递给陌生人的第一束橄榄枝。

科技让沟通障碍越来越小。翻译APP能实时对话,拍照即可识别菜单。在首尔吃部队锅时,用手机扫描韩文菜单,发现原来“청국장”是发酵豆酱汤——幸好提前了解,避免了不喜欢的口味。

肢体语言和创意表达能弥补语言不足。在希腊小岛比划着问路,老爷爷直接画了张简易地图;在秘鲁市场不会说西语,用手机展示土豆图片成功完成交易。这些即兴表演成了旅途中最鲜活的记忆。

适应不同文化环境的过程,本质上是学习用另一种视角看世界。当你能在印度从容手抓饭,在日本温泉坦然裸身,在芬兰享受沉默的桑拿时光——这些时刻都在悄悄拓展你对“正常”的定义。真正的旅行者不是带着家乡的壳到处走,而是愿意让每个目的地在自己身上留下印记。

第一次独自去曼谷时,我在机场买了本旅行指南,结果发现书里推荐的餐厅大多已经关门。站在霓虹闪烁的考山路,我突然意识到——旅行知识不是静态的教科书,而是流动的活水,需要从各种渠道汲取。

纸质书籍依然有其独特魅力。Lonely Planet的泛黄书页,国家地理的震撼图片,这些实体书在没网络的山谷里格外珍贵。但现在的旅行者更幸运,可以同时参考维基百科的实时更新、政府官网的权威信息、旅游博客的亲身经历。

网络资源需要交叉验证。某个餐厅在Tripadvisor上评分很高,但在本地论坛可能被吐槽是“游客陷阱”。我习惯同时打开三四个平台对比,就像在清迈找烹饪学校时,发现某家机构宣传照很精美,但学员反馈里藏着“老师经常看手机”这样的细节。

建立个人知识库很有必要。用Evernote收藏有用的攻略,在Google地图上标记想去的景点,把重要的证件照片存在加密文件夹。这种系统化整理在紧急时刻特别有用,比如在冰岛租车遇到事故时,我能立刻调出保险条款和紧急联系方式。

每个错误都是最好的老师。在威尼斯相信“捷径”被带进死胡同,在东京地铁坐错急行线,这些经历比任何指南都深刻地教会我:旅行计划要保留弹性空间。现在我会特意给行程留白,允许自己跟着感觉走。

复盘旅行就像给记忆做保养。回家后整理照片时,我会顺便记录:哪些预订方式最省心?哪个瞬间最感动?哪些钱花得不值?这些笔记成为下次旅行的宝贵参考。去年在葡萄牙发现的家庭旅馆,就是通过翻看五年前的西班牙笔记找到的类似推荐。

渐进式挑战帮助积累信心。先从熟悉的城市短途游开始,再到语言不通的邻国,最后尝试更远的目的地。我有个朋友每年都会尝试一种新交通方式——从高铁到夜间巴士,从渡轮到共享单车,这种刻意练习让她的旅行能力稳步提升。

特定技能需要系统学习。潜水执照、野外急救、葡萄酒品鉴——这些证书不仅提升旅行体验,有时还能省下不少钱。持有PADI潜水证在全球许多潜水点都有折扣,而红十字会的急救培训在徒步尼泊尔时给了我十足底气。

主题旅行需要专业知识。摄影团、观鸟团、美食团,这些专项旅行如果有专业指导,体验深度完全不同。在肯尼亚的摄影团里,向导不仅知道猎豹常出现的区域,还教会我如何用光线塑造动物肖像。

语言课程值得投资。出发前学几十个小时的基础语言,能让整个旅程顺畅许多。在河内参加的一周越语课,让我从只能比划数字进步到能讨价还价——虽然发音古怪常惹摊主发笑,但这种互动本身就成了美好回忆。

线下活动提供真实连接。旅行分享会、语言交换角、摄影爱好者聚会,这些场合遇到的往往是真正热爱探索的人。我在一次分享会上认识的驴友,后来成了结伴走印加古道的最佳搭档。

线上社区充满鲜活情报。微信群里刚有人分享清迈周末市集的新摊位,小红书上的博主就在更新樱花前线预报。这些实时信息比官方发布更接地气,就像上周在曼谷,靠群友提醒成功避开了因抗议封路的地铁站。

mentorship关系很珍贵。认识一位每年去印度三次的前辈,她教的“用左手递钱、右手吃饭”细节,在任何指南里都找不到。而我现在也乐意帮助初次出境的朋友,这种知识传递让旅行经验得以延续。

学习旅行知识的过程很像拼图——书籍提供框架,实践填充细节,培训增加专长,交流补上最后几片。当你在陌生城市的黄昏,能从容找到地道的餐馆,用当地方式点餐,和邻桌聊上几句——那一刻你会明白,所有这些学习途径最终汇成的,不仅是旅行能力,更是与世界相处的方式。

去年整理书房时翻出十年前的旅行笔记,发现当时精心记录的"巴黎地铁攻略"早已过时——车站改名、线路调整、票务系统升级。那些曾让我自豪的"独家秘籍",如今看来像出土文物。这让我意识到,旅行知识从不是一成不变的收藏品,而是需要不断打磨的工具。

每个人的旅行方式都是独特的指纹。我有个朋友是历史迷,他的知识体系里塞满了教堂建筑年代和战役细节;另一个美食爱好者则建立了私人餐厅数据库,连厨师换人都要更新备注。找到适合自己的知识结构比盲目收集更重要。

构建过程像调配鸡尾酒。基础配方来自通用指南,但关键风味来自个人偏好。恐高的朋友可以弱化登山内容,强化美食探店;预算有限的旅行者则需要深耕特价机票规律和青旅测评。记得在京都遇见的一位奶奶,她的知识体系完全围绕和服体验展开——从哪家租借店头饰最新鲜,到哪个庭院拍照光线最柔和。

知识架构需要留出扩展接口。刚开始可能只关注景点门票,慢慢会加入当地节庆信息,后来可能延伸至摄影机位或非遗体验。我的北欧文件夹最初只有极光预报,现在已拓展出萨米文化、设计酒店、二手书店等十几个子分类。

信息保鲜期越来越短。疫情后许多餐厅倒闭,新开的店铺甚至来不及被收录进指南。去年在首尔按三年前的攻略找咖啡馆,发现整条街都变了模样。现在我会在出发前一周做最后确认,就像飞行员起飞前的检查单。

建立更新机制很有必要。给重要信息标注"保质期":酒店价格(每月更新)、交通卡政策(半年检查)、签证要求(随时关注)。我习惯设置日历提醒,比如在计划去日本前三个月,自动弹出"检查JR PASS新规"的提示。

错误信息要及时清理。发现某条评价过时就立即标注,遇到关闭的景点果断删除。有次在清迈固执地寻找已搬迁的周末市集,白走两公里后终于学会——过时的知识比无知更危险。

笔记软件成为移动知识库。Notion的数据库功能可以关联目的地、行程、预算;Evernote的网页剪辑器能保存有用的博客文章;印象笔记的标签系统让检索变得轻松。在伊斯坦布尔找拜占庭水宫时,快速搜索五年前存的攻略依然奏效。

地图应用是空间记忆的外挂。Google Maps的收藏夹分层管理"已去""想去""推荐",MAPS.ME的离线地图在无信号山区救命,小众的Mapstr则专门记录私人地点。这些数字图钉就像在虚拟世界撒下面包屑,跟着它们总能找到回家的路。

云端协作改变知识共享方式。和旅伴在Trello上共同规划行程,家庭旅行群同步重要文档,旅行回来后把整理好的攻略生成链接分享。去年带父母去台湾,七十岁的父亲学会在共享文档里查看每日安排,这种数字传承让旅行准备变得温暖。

AI助手正在重新定义旅行准备。ChatGPT能生成个性化行程,但真正有价值的是持续学习能力——告诉它"上次在威尼斯博物馆逛得太累",下次就会自动调整节奏。不过机器尚不能理解站在圣彼得大教堂穹顶时的震撼,这种体验差是技术暂时无法跨越的鸿沟。

增强现实将改变知识获取方式。想象一下:眼镜投射出古迹复原图像,手机镜头实时翻译菜单,耳机传来背景故事讲解。在雅典卫城试验过AR导览App,虚拟重建的帕特农神庙在废墟上缓缓升起——那一瞬间,知识从文字变成了沉浸体验。

区块链可能解决信任问题。评价不可篡改,预订记录透明,电子凭证无法伪造。如果每篇攻略都有可追溯的信用记录,我们就不必在无数篇"亲测有效"中辨别真伪。

知识共享经济正在形成。付费咨询、经验拍卖、技能交换——去年在摩洛哥通过某个平台预约了当地大学生的半天向导,他不仅带我们避开游客陷阱,还分享了柏柏尔人的待客礼仪。这种个人化知识传输,或许比标准化产品更有价值。

旅行知识的终极形态,可能是人与世界的持续对话。我们不断吸收新信息,调整旧认知,在每次出发与归来间更新自己的认知地图。当你在异国他乡能像本地人般从容生活,当你的经验能帮助其他旅行者少走弯路——这时旅行知识不再只是工具,而成了连接不同文化的神经网络。