还记得我第一次独自去泰国旅行时那个手足无措的下午。站在曼谷街头,看着满眼的泰文招牌,突然意识到自己连最基本的问路都不会。那一刻我明白了,旅行英语准备不是锦上添花,而是雪中送炭。

语言障碍可能让一次期待已久的旅行变得举步维艰。想象一下在异国他乡迷路时无法求助,点餐时只能靠胡乱比划,遇到紧急情况时说不清需求。这些看似细小的沟通障碍,往往会让旅行体验大打折扣。

我认识一位朋友在东京地铁站因为看不懂英文指示牌坐错了方向,结果浪费了整个下午的时间。这种经历告诉我们,基础的英语能力就像旅行保险,平时觉得多余,关键时刻却能救急。

旅行英语准备不需要追求完美。重点在于实用性和场景化。与其背诵复杂的语法规则,不如掌握那些真正会在旅途中用到的表达。

“够用就好”是个很实用的原则。你不需要达到雅思7分的水平,但需要知道如何办理酒店入住、如何点餐、如何问路。这些高频场景的英语表达,往往比华丽的词汇更重要。

另一个原则是“先听后说”。很多人担心自己的发音不标准,其实听懂对方的提问往往比完美表达更重要。当地人通常能理解带着口音的英语,关键是你要能听懂他们在问什么。

时间投入不需要很多,贵在坚持。出发前一个月开始准备,每天花15-20分钟就足够。这种碎片化的学习方式反而更容易坚持下来。

前两周可以集中记忆基础词汇和常用句型。后两周则重点练习实际对话场景。临行前的几天,做些模拟练习巩固记忆。这种循序渐进的方式能让学习效果更持久。

我自己的习惯是每天通勤时听一段旅行英语对话,晚上睡前复习五个新单词。坚持三周后,发现这些表达已经变成了肌肉记忆。

旅行英语准备就像打包行李,不需要把整个家都带上,但一定要带上最必需的东西。合适的准备能让你的旅途更加从容,也更能享受探索未知的乐趣。

在清迈的一家小餐馆里,我亲眼目睹一个中国游客指着菜单上的图片点菜,结果端上来的和他想象的完全不同。他后来告诉我,其实只要知道几个关键的食物词汇,这种误会完全可以避免。

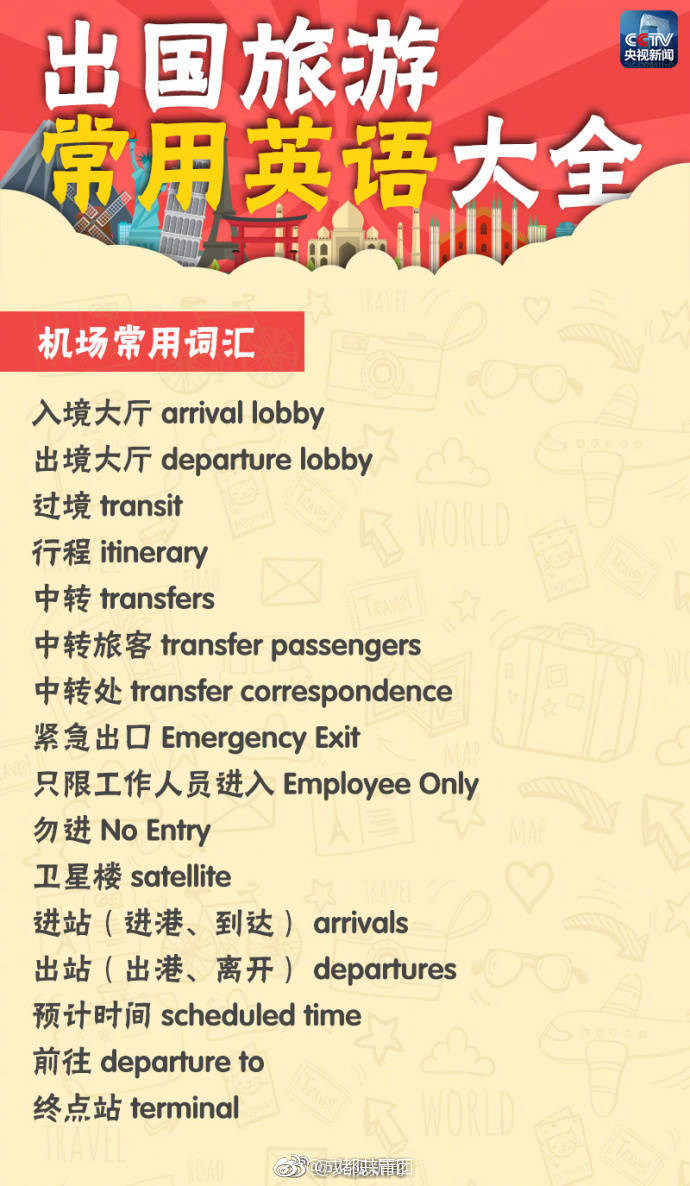

旅行词汇不需要大而全,关键在于精准实用。我习惯把词汇分成几个核心类别:交通、住宿、餐饮、购物和问路。每个类别记住15-20个最高频的词汇就足够应对大部分场景。

交通类要掌握airport、train station、ticket、platform这些基础词。住宿方面,check-in、check-out、room key、Wi-Fi密码这些词每天都会用到。餐饮词汇特别重要,毕竟谁都不想点错菜。记住spicy、vegetarian、allergy这些词能避免很多尴尬。

有个小技巧很管用:把词汇和具体场景联系起来记忆。比如学习酒店相关词汇时,想象自己正在前台办理入住的完整流程。这种情境记忆法比单纯背单词有效得多。

我手机里一直存着一个旅行核心词汇表,每次出发前都会快速过一遍。这个习惯让我在多个国家的旅行中都受益良多。

真实的旅行对话往往比教科书简单得多。重点掌握几个关键场景的对话模板就够用了。

机场通关是个典型场景。移民官员的问题都很标准:"What's the purpose of your visit?" "How long will you stay?" 准备三到五个标准回答就能顺利通过。酒店入住时,"I have a reservation under the name of..." 这样的句式一定要熟练。

餐厅点餐时,最实用的不是复杂的美食描述,而是"Could I see the menu?" "What do you recommend?" 这样的简单问句。购物时学会说 "How much is this?" "Do you accept credit card?" 基本上就能搞定大多数交易。

记得在巴黎一家咖啡馆,我仅仅用 "This, please" 加手势就成功点到了想要的餐点。当地人其实很习惯与外国游客交流,他们也会尽量使用简单明了的英语。

这部分内容希望永远用不上,但必须准备。重点是让求助对象在最短时间内理解你的困境。

医疗紧急情况要记住 "I need a doctor." "I'm allergic to..." 这样的核心表达。财物丢失时,"I lost my passport/wallet." 要能脱口而出。遇到交通事故,"Call the police, please." 是最直接的求助方式。

建议把紧急求助电话和使馆联系方式存在手机里,同时准备一张纸质备份。我还会把过敏药物、慢性病史等关键信息用英语写在卡片上随身携带。

有个朋友在意大利食物中毒,幸亏提前记住了 "food poisoning" 这个词,才能向酒店工作人员准确描述情况。这种准备在关键时刻真的能帮上大忙。

旅行英语准备就像组装一个应急工具箱,不需要装满所有工具,但关键的几件一定要放在最顺手的位置。合适的词汇和表达能让你在异国他乡更加安心地探索和体验。

在京都的一家青年旅舍,我遇见一位带着厚厚笔记本的法国旅人。每页都贴满了便签,记录着当天学到的日语表达。他告诉我,这种看似笨拙的方法,让他在三个月内从零基础到能进行日常对话。

找到适合自己的学习方式比盲目跟风更重要。有人喜欢系统的课程学习,有人更适合碎片化吸收。关键是建立持续的学习习惯,哪怕每天只有十五分钟。

手机应用确实方便。像Duolingo这类App把学习变成游戏闯关,特别适合通勤时间使用。但要注意,单纯刷题效果有限,必须结合实际场景练习。我习惯在学完一个单元后,立即构思如何在旅行中使用这些表达。

真实语境浸泡可能效果更好。出发前几周,我会把手机系统语言改成英语,看几部设定在目的地的英语电影。这种沉浸式学习能快速激活语言感知力。记得在准备冰岛旅行时,通过观看当地纪录片,不仅学会了地理词汇,还掌握了天气预报的常用说法。

线下交流机会同样宝贵。语言交换活动或在线语伴平台都能提供真实对话体验。不必担心犯错,母语者通常很乐意帮助学习者的。上周在语言角遇到一位准备去中国旅游的英国老人,我们互相纠正发音的场景相当有趣。

学习效果需要定期检验,否则很容易陷入自我感觉良好的误区。我设计了一套简单的自测方法,分享给过很多朋友。

模拟场景测试很实用。随机抽取一个旅行情境,比如餐厅点餐或酒店投诉,尝试用英语完整处理整个对话。录音后回听,就能发现表达中的卡顿和错误。这个方法帮我意识到,我总是在数字表达时犹豫,后来专门加强了这个弱项。

实际应用反馈最真实。如果条件允许,可以去本地的国际青年旅舍或外籍人士常去的咖啡馆,找机会用英语交流。即使只是简单的寒暄,对方的反应也能直观反映你的表达是否清晰。

进步记录很重要。我会用语音备忘录记录月度朗读同一段旅行对话的音频。半年后再听最初的录音,那种进步带来的成就感,比任何考试成绩都令人振奋。语言学习就像健身,肌肉变化需要时间才能显现。

有效的学习计划应该是动态调整的。每次旅行归来,我都会根据实际体验更新学习方法。

识别薄弱环节是关键。上次在德国,我发现虽然能顺利点餐,却听不懂服务生的特别推荐。回来后立即加强了听力训练,重点练习带有口音的英语材料。这种针对性补强比泛泛学习效率高得多。

学习材料需要不断更新。除了常规教材,我开始收集真实的旅行视频、博客和社交媒体内容。这些鲜活语料包含了最新流行用语和当地人的表达习惯。比如最近才明白,"How's it going?" 在澳洲可以代替正式的问候语。

保持学习动力的方法很多。我的书桌上放着下次梦想旅行的照片,学累了就看一眼。加入在线学习小组也能互相督促。语言学习最怕中断,连续三天不接触,语感就会明显退步。

有位语言老师说过,学习外语就像打理花园,需要定期浇水施肥,但不必每天盯着看它长高。给自己足够的耐心,享受每个小进步带来的喜悦。当你在异国他乡第一次完整听懂当地人的笑话时,那种突破的快乐,会让所有准备都变得值得。