书页间飘出的油墨味混着想象中异国街道的气息。那本被翻得卷边的《不去会死》安静躺在图书馆角落。石田裕辅用自行车轮丈量世界的勇气。在字里行间悄悄改变了我对旅行的认知。

大学二年级的午后。我在图书馆三楼最靠窗的位置遇见它。封面上磨损的痕迹显示很多人抚摸过这段故事。原本只想借来打发时间。却跟着作者从阿拉斯加骑到非洲草原。书里没有精美酒店推荐。没有必去景点清单。只有暴雨中搭帐篷的狼狈。陌生人递来热汤的温暖。这些真实到刺眼的细节。让我明白旅行从来不是逃避生活的方式。而是更深入理解世界的过程。

记得合上最后一页时。窗外正下着雨。心里却像被什么点燃了。原来旅行可以这样——不带太多预设。允许迷路。接纳意外。与当地人共享一餐简单的饭。比打卡所有名胜更珍贵。

半年后站在东京新宿车站。手里攥着写得密密麻麻的笔记本。上面抄满了书中关于如何与陌生人开启对话的小技巧。石田提到在陌生城市失去方向时。不妨走进一家便利店。观察当地人购买什么。从日常消费里读懂这座城市的气质。

我在涉谷街头实践了这个方法。站在Lawson货架前看上班族挑选晚餐便当。看女高中生聚在杂志区叽叽喳喳。这些场景比任何旅游宣传册都生动。书中另一个影响深远的观点——学会接受帮助。当我在京都找不到预定的民宿。鼓起勇气向路边老奶奶询问。她直接领着我穿过三条小巷。送到门口还塞给我一个橘子。这种人与人之间的信任连结。是那本书教会我最宝贵的东西。

带着书本知识上路的最大变化。是不再执着于“看完所有景点”。在大阪我放弃去环球影城。跟着书里说的“找当地人的食堂”。钻进小巷里的立食乌冬面店。站着和旁边的大叔边吃边聊。他告诉我附近有个不为人知的神社。庭院里的枫叶正红得惊艳。

这种从被动接收到主动探索的转变很微妙。就像突然掌握了旅行的密码。书不再是指导手册。而是对话的起点。它给你勇气抛掉游客身份。试着以临时居民的角度生活几天。我在神户异人馆街区的长椅上坐了整个下午。只是看着鸽子起落。老人们慢悠悠散步。这种节奏在过去的我看来纯属浪费时间。现在却成为最鲜活的旅行记忆。

那本已经绝版的《不去会死》至今放在书架最显眼的位置。书脊的裂痕记录着多次翻阅的痕迹。它不只是一本书。更像一扇突然打开的门。门外是等待被重新认识的世界。

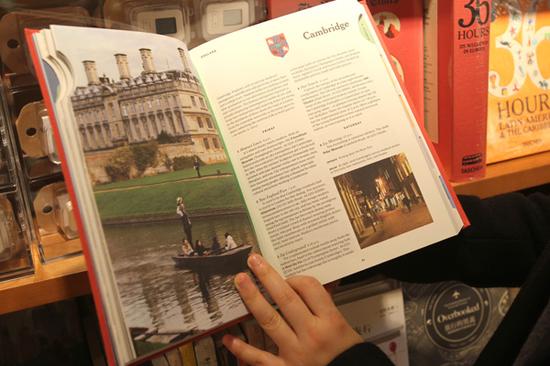

书店旅游区的书架总是让人眼花缭乱。精装本与平装本交错排列。烫金标题在灯光下闪着诱人的光。每本书都承诺带你去往不同的远方。但究竟该拿起哪一本。不同类型的旅游书籍就像不同性格的旅伴。有的严谨务实。有的浪漫随性。选择适合的那本。旅途会变得截然不同。

Lonely Planet的书角总会被磨得发白。去年在冰岛环岛公路上的经历让我深刻理解实用指南的价值。那本《北欧自驾指南》详细到每个休息站的加油站营业时间。标注了哪些路段容易遇到羊群。我们按照书里的提示在雷克雅未克超市采购。省下的餐费足够多体验一次冰川徒步。

但实用指南最迷人的地方往往不在主推的景点推荐。而在那些容易被忽略的边角信息。记得在页脚发现的小贴士——当地加油站兼卖新鲜烤面包。这个发现让我们在荒原驾驶的清晨。尝到了冒着热气的肉桂卷。比任何米其林餐厅都令人难忘。

地图集又是另一种存在。我喜欢在出行前摊开大地图。用荧光笔标记想去的路线。纸质地图的比例尺让人对距离有更真实的感知。电子导航永远给不了这种宏观的视野。在葡萄牙。我们因为地图上一条细小的沿海步道标记。意外发现了整个旅程最壮观的悬崖景观。

在京都清水寺旁的古书店。我买到一本昭和时期出版的《京都町家研究》。泛黄的书页里记录着传统町屋的建筑细节。为什么格子窗要设计成特定的倾斜度。庭院的踏石排列有什么讲究。这些知识让随后参观的町屋博物馆变得生动起来。

文化类书籍像一位学识渊博的当地向导。它不急着带你赶路。而是耐心讲解每个细节背后的故事。读罢《西班牙饮食史》再去巴塞罗那的波盖利亚市场。看见火腿摊位上悬挂的伊比利亚黑猪腿。能立刻明白这种腌制工艺如何穿越了几个世纪。

这类书需要慢读。最好在旅行前就开始准备。我记得在新疆喀什的老城里。因为提前读过《丝绸之路民俗志》。能认出艾德莱斯绸裙上的古老纹样。听懂茶馆里传出的木卡姆片段。这些认知让浮光掠影的观光。变成了与千年文明的对话。

彼得·海斯勒的《江城》让我在去重庆前就闻到了长江上的雾气。这类书不提供实用信息。却传递着更珍贵的东西——感受一个地方的视角。跟着何伟的文字在涪陵街头漫步。看他如何从一碗小面的辣度理解当地人的性格。

游记的魅力在于主观性。同一个地方在不同作家笔下呈现出完全不同的面貌。村上春树的《远方的大鼓声》把希腊小岛写得慵懒随性。而Lawrence Durrell的《希腊群岛》却充满考古学家的严谨。这种多角度的阅读。让你尚未踏上土地。已经拥有了立体的想象。

我最喜欢在旅行结束后读相关的游记。这时候书里的描述会与自己的记忆产生奇妙的化学反应。从越南回来重读杜拉斯的《情人》。西贡码头的气息突然变得具体。书中那些原本抽象的情绪。因为亲身体验过那片土地的温度湿度。突然都有了落脚点。

《国家地理摄影指南》陪我去过十几个国家。书页间夹着各地拍的照片。成了另一种形式的旅行日记。在摩洛哥马拉喀什的集市。书里关于“如何捕捉动态市场”的章节派上了用场——调慢快门速度。让移动的人影变成流动的色彩。反而比清晰的照片更能传达集市的喧嚣。

摄影书教会的不只是技术。更是观看的方式。它提醒你在威尼斯不要只拍圣马可广场。试着蹲下来拍贡多拉船夫系缆绳的手。在冰岛不要只追极光。注意黑沙滩上冰块晶莹的纹理。这些细节才是旅行最真实的印记。

我总建议朋友带本轻便的摄影书上路。不一定要专业器材。手机也能实践书里的构图理念。《旅行手机摄影手册》这类书特别适合现代旅人。它在清迈周末夜市教我利用食物摊的灯光。拍出了比白天更生动的市井生活。

站在书店旅游区前确实容易选择困难。上百本书籍争相向你招手。每本都声称能带你开启完美旅程。其实选书和选择旅伴很像。关键不在书籍本身有多优秀。而在于它是否适合你的旅行方式和个人偏好。记得有次在机场书店。我面对两本关于日本的指南犹豫不决。最后随意选的那本让我在东京错过了最想看的建筑展览。那次经历让我明白。选对旅游书籍需要一些策略和方法。

去不同地方旅行。需要的书籍类型其实很不一样。都市旅行和文化之旅对书籍的需求差异很大。准备去罗马时。我特意找了本《罗马建筑史》。而计划挪威峡湾徒步时。带的则是详细的徒步路线图和野外生存指南。

地域 specificity 很重要。同样是东南亚指南。越南和泰国的旅行重点完全不同。我曾犯过错误——带着一本通用的《东南亚背包客指南》去缅甸。结果发现书里关于缅甸的章节只有寥寥数页。完全不够用。现在我会优先选择专门针对目的地的书籍。哪怕它比较小众。

时效性在目的地选择中尤为关键。旅游信息更新速度很快。三年前出版的巴黎指南可能还在推荐某家咖啡馆。而它早已关门歇业。我习惯在选购时确认出版日期。特别是对于餐厅推荐和交通信息这类易变的内容。

你的兴趣爱好应该成为选书的第一导向。同样是去意大利。历史迷会需要详细的古城考古指南。美食爱好者则应该寻找地道食谱和市集导览。我有个朋友每次旅行前都会找当地小说来读。她说这比任何指南都更能让她理解那个地方的气质。

不妨问问自己:这趟旅行最想体验什么。如果答案是美食。就该选侧重餐厅和食材市场的指南。若是摄影之旅。就该准备摄影地点指南和光线分析手册。记得去土耳其前。我特意找了本《奥斯曼厨房秘辛》。跟着书里的线索在伊斯坦布尔寻找传统甜点店。这比泛泛地参观景点有趣得多。

旅行风格也决定书籍选择。背包客和豪华游客需要的建议截然不同。我年轻时总带着最轻便的指南。现在则会为了一次特别的美食体验。宁愿多背一本厚厚的餐厅评鉴。

作者是否真的了解他写的这个地方。这点很关键。某次我买到一本关于京都的书籍。后来发现作者只在京都待过两周。这样的书籍深度自然有限。现在我更倾向选择那些在目的地长期居住过的作者。或者本身就是该领域专家的作者写的书。

出版时间直接影响信息的实用性。五年前的交通票价、开放时间可能早已变更。但某些文化历史类书籍。老版本反而更有味道。我收藏了一本1980年代出版的《印度文化手帖》。虽然实用信息早已过时。但对文化现象的分析至今读来仍受启发。

出版社的信誉也很重要。知名旅游出版社通常有更严谨的更新机制和事实核查流程。当然也有一些独立出版的小众指南质量很高。这需要读者仔细甄别。

电子书的便利性无可替代。去年在欧洲火车旅行时。我的Kindle里存着十多个国家的指南。重量却只有一台平板电脑。随时可以检索。深夜规划行程时不用开灯影响旅伴。标记重点也很方便。

但纸质书提供的情感体验是电子设备给不了的。我喜欢在旅途中买的纸质书上留下痕迹——车票根做书签。咖啡渍成为记忆坐标。那本陪我走完朝圣之路的《西班牙北部指南》。书页已经松散。但每次翻开都能闻到徒步路上的气息。

或许最理想的是两者结合。电子书用于行前准备和途中查询。纸质书用于深度阅读和收藏。我在日本买的《京都散步手帖》是电子版。方便随时查看地图。但同时带了纸质版的《俳句中的京都》。在鸭川边读诗的感觉。屏幕永远无法复制。

选择哪种形式。最终取决于你的旅行方式和阅读习惯。重要的不是媒介。而是书籍能否真正丰富你的旅程。

书房靠窗的那个书架专门留给旅游书籍。它们不是按字母顺序排列。而是按旅程的时间线。最旧的那本《欧洲背包客指南》书脊已经褪色。旁边是去年在冰岛买的火山摄影集。每本书都像一扇任意门。随手翻开就能回到某个特定的时空。朋友常问我哪些旅游书值得买。其实答案很私人。就像每个人的旅行记忆都独一无二。

有些书是行李中的常客。《Lonely Planet》的日本分册跟我去过三次。书页边缘写满了铅笔备注。在东京某家居酒屋老板推荐的清酒品牌。京都某条小巷里的和服店营业时间。这些手写笔记让这本书变成了我的专属指南。

《世界美食地图》是另一本不可或缺的。它不提供具体餐厅地址。而是讲解各地的饮食文化和特色食材。在墨西哥市场挑选辣椒时。这本书帮我分辨ancho和guajillo的区别。在泰国学会了识别真正的罗勒叶。它让我的味蕾成为了解世界的另一种语言。

文化历史类的《丝绸之路新史》改变了我对中亚旅行的认知。原来那些看似荒凉的古城遗址。曾经是世界的十字路口。带着这本书重走西域。看到的不仅是黄土废墟。还有千年前商队扬起的尘埃。

除了主流指南。我更享受发现小众读物的惊喜。《边缘之地》记录了作者在世界上最偏远社区的见闻。没有五星级酒店推荐。只有如何与极地牧民共处的生活智慧。这本书教会我。旅行不仅是去什么地方。更是如何与那片土地建立联系。

《失落的摄影术》看似与旅行无关。实则改变了我的记录方式。它介绍早期探险家如何在没有数码设备的年代记录异域风情。受此启发。我在蒙古旅行时放弃了单反。改用速写本和钢笔。虽然带不回高清照片。但那些手绘的蒙古包和牧羊人。比任何像素都更鲜活地留在记忆里。

地方作家的小说往往是最地道的旅行指南。在秘鲁买的《山鹰之歌》是本地作家写的安第斯山区故事。比任何旅游指南都更真实地呈现了印加后裔的生活状态。跟着小说里的线索去寻找那些不出现在地图上的小镇。成了我最喜欢的旅行方式。

我的收藏原则很随意——只保留真正打动过我的书。有些指南书在旅程结束后就转赠他人。但那些提供独特视角的文化读本会永远留在书架上。建立个人书库的关键不是数量。而是每本书都能唤起特定的旅行记忆。

按地域和主题双重分类很实用。比如所有关于日本的书籍放在一起。但其中又细分为美食、建筑、文学等子类别。这样 planning 下一次深度游时。能快速找到需要的参考资料。我习惯在每本书扉页贴上便利贴。简单记录购买地点和阅读场景。“2018年京都樱花季”“2020年隔离期间重温”。这些标注让书籍变成了个人编年史。

数字化备份也很重要。特别那些绝版书的电子版。我在云端建立了“旅行灵感”文件夹。收藏各种PDF版本的小众游记。去年在撒哈拉沙漠帐篷里。就是靠手机里的电子书找到了观测星座的最佳方位。

最明显的改变是旅行节奏变慢了。以前总想着尽可能多去景点。现在更愿意花一个下午。就着某本书的描写。在里斯本某个广场观察光影变化。书籍教会我。深度比广度更重要。

它们也让我学会了带着问题去旅行。读《香料漂流记》后去东南亚。不再只是拍照打卡。而是追问肉桂如何改变世界贸易路线。乳香为何比黄金还珍贵。这种追问让每次旅行都变成一场生动的田野调查。

或许最重要的是。书籍让我明白旅行不必去远方。疫情期间重读《街头考古》。学着用书中的方法探索住了十年的城市街区。发现了无数被忽略的历史痕迹。最好的旅行书不仅带你看世界。更教你如何看见。

翻着这些书页。我意识到它们不只是旅行工具。更是生命不同阶段的见证。那本边角被海水浸湿的《地中海岛屿指南》。记录着二十五岁时的冒险勇气。那本密密麻麻写满食谱的《托斯卡纳厨房》。则是三十岁后对生活质感的追求。书籍与旅行。原来一直在共同书写着我的人生。