站在异国机场,看着指示牌上陌生的文字,耳边飘过听不懂的对话。那一刻突然意识到,掌握旅行英语词汇不是选修课,而是开启世界的钥匙。

记得在东京地铁站,一位中国游客拿着手机翻译软件,试图询问去浅草寺的路线。他输入中文、转换成日语、再拿给工作人员看,整个过程花了七八分钟。如果掌握基础的"subway"、"ticket"、"which platform"这样的词汇,可能三十秒就能解决问题。

旅行中的每个环节都在与时间赛跑。办理登机时听懂"boarding gate"就能快速找到登机口,餐厅里明白"appetizer"和"main course"可以顺畅点餐,酒店前台听到"check-in"和"key card"能立即会意。这些看似简单的词汇,串联起来就是流畅的旅行体验。

曼谷街头有个真实案例。一位独自旅行的女生误入了非游客区,当地人不通英语,她连"dangerous"、"police"、"help"这些基础安全词汇都不会,最后靠手机地图摸索了两小时才回到酒店。这件事让我深刻体会到,旅行英语词汇有时真的能保命。

医疗紧急情况更需要准确表达。"hospital"、"pain"、"allergy"、"emergency"——这些词汇在平时看似无关紧要,关键时刻却能架起生命的桥梁。我习惯在手机里存一份医疗相关词汇表,就像带了个无形的急救包。

在京都的茶室,因为知道"tea ceremony"这个词,我得以参与一场完整的茶道体验。在意大利佛罗伦萨,理解了"Renaissance"的基本含义后,乌菲兹美术馆的参观变得格外生动。语言词汇就像文化密码,每解锁一个,就能打开一扇新的体验之门。

当地市场里,能说出食材名称的游客往往更受摊主欢迎。一句地道的"avocado"、"mango"、"how much",换来的是热情的笑容和可能的小礼物。语言能力直接转化为旅行温度,这种人际互动的质感,是跟团游永远无法给予的。

词汇量决定了你的旅行视野。只知道"food"的人只能指向菜单随便一点,而了解"spicy"、"grilled"、"vegetarian"的人可以精准找到自己想要的味道。这种差别,就像黑白电视与4K超清画面的对比。

学习旅行英语词汇不是负担,而是给未来旅途的一份礼物。它让陌生的土地变得熟悉,让遥远的国度触手可及。每次翻开单词本,都是在为下一段精彩旅程做准备。

在伊斯坦布尔的香料市场,我亲眼见到一位韩国游客指着摊位上的藏红花,用清晰的"saffron"这个词成功砍价。而旁边另一位游客只能反复说着"this one",最后付了双倍价钱。这个场景让我意识到,分类掌握旅行词汇,就像整理一个随身工具箱——知道每个工具放在哪里,用的时候才不会手忙脚乱。

去年在瑞士坐错火车的经历让我深刻理解交通词汇的重要性。本来要去因特拉肯,却坐上了前往卢塞恩的列车,就因为没分清"express"和"local"的区别。

基础交通词汇可以分成几个实用板块: - 交通工具:airplane, train, subway, bus, taxi, ferry - 票务相关:one-way ticket, round-trip, timetable, fare, platform - 方位指示:arrival, departure, transfer, terminal, exit - 常见标识:boarding, delayed, cancelled, baggage claim

特别要记住"transfer"这个词。在纽约地铁系统里,懂得这个词能帮你省下不少冤枉路。还有"terminal",不同航站楼之间可能相隔数公里,走错了会误机。

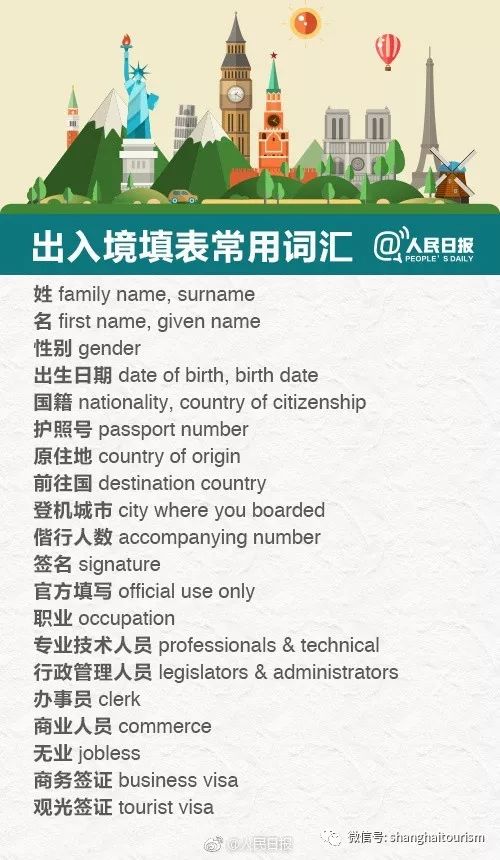

巴黎那家小旅馆的前台告诉我,很多亚洲游客总把"reservation"和"restoration"搞混。一个是预订房间,一个是修复建筑,差别可太大了。

住宿核心词汇包括: - 房型选择:single room, double room, suite, dormitory - 设施服务:reception, lobby, elevator, WiFi, breakfast included - 入住流程:check-in, check-out, passport, key card, deposit - 问题处理:housekeeping, maintenance, complaint

餐饮词汇更考验细节掌握。记得在泰国点餐时,我想要"less spicy",结果厨师理解成了"more spicy"。后来才知道应该用"mild"才准确。常见餐饮词汇: - 用餐类型:buffet, à la carte, set menu - 菜品分类:appetizer, main course, dessert, beverage - 烹饪方式:fried, steamed, grilled, raw - 特殊需求:vegetarian, allergy, gluten-free

新加坡乌节路的奢侈品店里,我注意到那些能用准确词汇描述需求的顾客,往往能得到更专业的服务。比如不说"big bag"而说"tote bag",不说"red shoes"而说"burgundy leather pumps"。

购物词汇要把握几个关键点: - 价格询问:price, discount, sale, expensive, affordable - 尺寸颜色:size, small/medium/large, color, pattern - 支付方式:cash, credit card, exchange, refund - 产品材质:cotton, silk, leather, ceramic

讨价还价时,"best price"比"cheaper"更得体,"final offer"比"last price"更显决心。这些小细节能让购物体验提升一个档次。

在马德里王宫排队时,我前面的一对美国夫妇因为分不清"guided tour"和"audio guide",白白多等了四十分钟。这种时间浪费在旅行中实在可惜。

观光词汇要重点掌握: - 门票类型:admission fee, student ticket, group discount - 参观信息:opening hours, photography allowed, closed on Monday - 景点特征:historical site, museum, garden, architecture - 服务设施:information desk, gift shop, restroom, cloakroom

特别提醒"free tour"和"complimentary tour"的区别。前者可能是真免费(靠小费盈利),后者通常包含在其他费用里。

词汇分类学习就像整理行李箱——把衬衫、裤子、洗漱用品分门别类放好,需要时就能快速找到。这种有序性能让旅途中的每个环节都变得从容不迫。当你不再为表达基本需求而焦虑,才能真正享受旅行本身的乐趣。

掌握这些基础词汇后,你会发现旅行中的障碍少了一大半。就像拥有了万能钥匙,可以打开通往各种体验的大门。

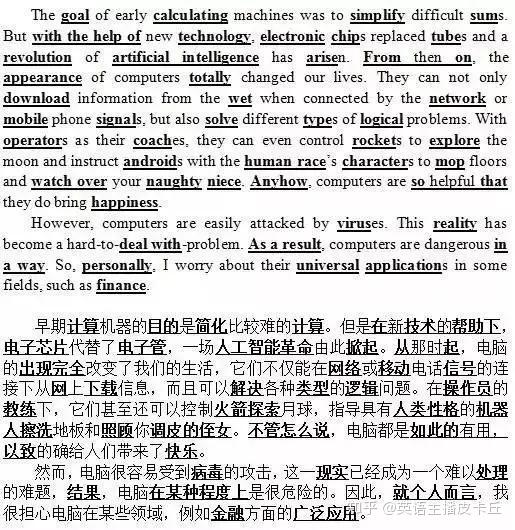

在东京成田机场,我见过最戏剧性的一幕:一位女士举着手机翻译软件,对着海关官员反复播放"tourist"的日语发音。而旁边另一位旅客从容地递上护照,说出完整的"I'm here for sightseeing",整个过程不到三十秒。这个对比让我明白,情景词汇不是孤立的单词堆砌,而是精心编排的对话剧本。

去年从伦敦希斯罗机场转机时,我差点因为没听懂"connecting flight"而误机。地勤人员语速飞快地问"Final destination?",我愣了几秒才反应过来是在问最终目的地。

机场对话的核心词汇组: - 证件查验:passport, visa, boarding pass, customs declaration - 行李相关:carry-on, checked luggage, baggage allowance, overweight - 安检流程:security check, liquid, metal detector, X-ray machine - 登机广播:boarding, final call, gate change, delayed

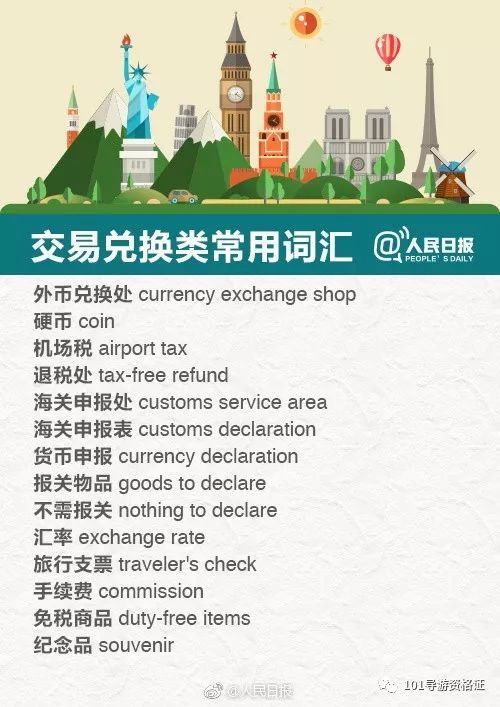

特别要注意"layover"和"stopover"的区别。前者是短时间转机,后者通常指过夜停留。还有"duty-free",记住这个能帮你在机场买到免税商品。

海关申报时,"nothing to declare"比简单的"no"更专业。我见过有游客因为只说"no",被要求开箱检查所有行李。

曼谷一家精品酒店的前台经理告诉我,最让他们头疼的客人是那些把"reservation"说成"restoration"的。虽然发音相似,但意思天差地别。

入住流程的关键表达: - 预订确认:I have a reservation under... - 证件登记:May I see your passport? - 房间需求:non-smoking room, king-size bed, higher floor - 设施询问:Where is the elevator? Is WiFi included?

记得在维也纳一家酒店,我想要个"adapter"(转换插头),却说成了"transformer"(变压器)。前台困惑地问我是否需要修理电器。这个小误会让我意识到精确用词的重要性。

退房时,"check-out"后面最好加上具体时间。有次我说"check-out tomorrow",结果酒店默认是中午,差点多收我半天房费。

里斯本的海鲜餐厅里,我邻桌的游客指着菜单说"this, this, and this",而另一位客人用"Could you recommend your specialty?"开场,得到的是主厨亲自推荐的当日特选。

点餐对话的精华词汇: - 座位选择:table for two, window seat, non-smoking area - 菜品咨询:What's today's special? Is this dish spicy? - 特殊要求:no onion, less oil, allergy to peanuts - 结账用语:bill/check, separate bills, include service charge

我有个朋友在意大利因为分不清"tap water"和"mineral water",结账时发现水费比餐费还贵。现在他每次点饮料都会明确说"still or sparkling?"。

服务员问"How would you like your steak?"时,记得准备这几个词:rare, medium, well-done。说错了可能得到一块完全不合胃口的牛排。

阿姆斯特丹的运河边,我目睹两个游客的对比:一个拿着地图不停说"where, where",另一个用"Could you tell me the way to..."获得了详细的步行路线。

问路必备词汇组: - 方位表达:straight, turn left/right, cross the street - 地标识别:traffic light, intersection, landmark, bridge - 距离描述:walking distance, about 5 minutes, far from here - 交通工具:nearest subway station, bus stop, taxi stand

有次在京都,我问路时用了"near here?",对方理解为"就在旁边",其实要走十五分钟。后来学会用"how long does it take to walk there?"更准确。

指路时听到"It's just around the corner"要小心,欧洲老城的"corner"可能意味着要拐三四个弯。

情景词汇就像旅行中的导航系统——单个词汇是坐标点,连成句子才能规划出完整路线。当你能够流畅地进行这些基础对话,异国他乡的陌生感就会悄然消退,取而代之的是探索的从容与自信。

这些场景对话词汇,本质上是在搭建沟通的桥梁。每个准确表达的词语,都是桥上一块坚实的木板。

在清迈的周末市集,我遇见一位法国老人用流利的英语和摊主讨价还价。后来聊天得知,他六十岁才开始学英语,方法很简单:每次旅行前,他会把常用短语写在手掌大小的卡片上。这个习惯他坚持了十年。看着他从容地用英语描述如何挑选芒果,我意识到有效的学习方法比天赋更重要。

我表弟去年准备去新西兰自驾游,他把所有要学的单词分成四类:方向盘上的(交通)、餐桌上的(餐饮)、钱包里的(购物)、眼睛看的(观光)。这个方法让他的学习效率提高了三倍。

分类记忆的核心逻辑: - 按场景划分:机场、酒店、餐厅、景点等场景专属词汇 - 按词性归类:动词(book, check in)、名词(passport, menu)、形容词(spicy, available) - 按使用频率:高频词优先记忆,生僻词后期补充 - 按关联性:比如"boarding pass"自然联想到"gate number"

记忆"accommodation"时,我会连带想起相关词汇:hotel, hostel, B&B, reservation。这种网状记忆比单个单词印象深刻得多。

有个小技巧很实用:用不同颜色的便签纸分类标记。交通用黄色,餐饮用红色,购物用绿色。视觉记忆往往比纯文字更持久。

在首尔明洞的化妆品店,我注意到一位中国游客在进店前对着手机反复练习"How much is this?"和"Can I try this?"。虽然发音不算完美,但实际对话时她表现得非常自信。

情景模拟的具体做法: - 角色扮演:一人扮演店员,一人扮演顾客 - 实物练习:拿着真实的菜单、地图进行对话练习 - 场景还原:在家里模拟酒店入住、餐厅点餐全过程 - 录音回听:录下自己的英语对话,找出需要改进的地方

我习惯在出发前两周开始"情景训练"。每天花20分钟,想象自己正在国外某个具体场景中对话。这个方法帮我克服了"开口恐惧症"。

实际应用中,不必追求完美语法。在伊斯坦布尔的大巴扎,我听到最成功的砍价对话是"Good price for me?"配合手势,简单却有效。

布拉格查理大桥上,我收集到最有价值的建议来自一个背包客。他的笔记本上不是完整的句子,而是几十个"短语模块":Could you...? Where can I...? How much...? 他说这样能像搭积木一样组合出各种表达。

短语积累的重点: - 万能开场白:Excuse me, Could you help me... - 核心疑问句:Where is...? How can I get to...? What time... - 紧急求助语:I need help, I'm lost, Call the police - 礼貌用语:Thank you, Sorry, Please, You're welcome

我手机里存着一个"救命文档",都是像"I'm allergic to..."(我对...过敏)这样的关键短语。在哥本哈根吃海鲜时,这个短语真的派上了用场。

特别注意那些"一词多义"的表达。比如"check"在酒店是入住,在餐厅是结账,在机场是托运。理解上下文才能准确使用。

马德里的一家Tapas店里,我邻座的美国姑娘点餐时用了最地道的西式英语:"I'll have the jamón, and could I get a glass of sangria to go with that?" 后来她告诉我,她的秘诀是看美剧时跟读服务员点餐的片段。

听说训练的有效途径: - 影子跟读法:跟着英语音频延迟1-2秒重复 - 慢速英语:先从VOA慢速英语开始,逐步过渡到正常语速 - 真实对话:利用语言交换APP与母语者视频聊天 - 环境沉浸:在出发前两周,把手机系统换成英文

我有个笨办法但很有效:在机场候机时,我会悄悄跟读登机广播。虽然看起来有点傻,但确实帮我熟悉了各种机场术语的发音。

不必担心口音问题。在开罗的集市上,我用带着中国口音的英语成功买到了纪念品。对方笑着说:"Your English is better than my Chinese." 沟通的本质是理解,不是完美。

学习旅行英语就像准备行囊——不需要把整个家都搬去,只要带上最必需、最实用的那部分。当你在异国他乡能够自如地问路、点餐、入住酒店,那种成就感会让整个旅程都闪闪发光。

最好的学习方法,永远是下一个即将出发的旅程。

在挪威的峡湾徒步时,我遇到一支德国登山队。他们的领队用英语准确描述着路线难度:"scree slope"(碎石坡)、"exposed section"(暴露路段)、"false summit"(假山顶)。这些专业词汇让整个团队对即将面对的地形了如指掌。那一刻我明白,专业词汇不是炫耀,而是安全的保障。

去年在阿拉斯加冰川徒步,向导反复强调要识别"crevasse"(冰裂缝)和"cornice"(雪檐)。这些词汇在普通旅行中很少用到,但在户外探险中却关乎生死。

户外探险核心词汇: - 地形特征:ridge(山脊)、valley(山谷)、canyon(峡谷)、rapids(急流) - 天气现象:whiteout(乳白天空)、squall(暴风)、avalanche(雪崩) - 装备术语:harness(安全带)、carabiner(登山扣)、piton(岩钉) - 导航用语:bearing(方位)、contour line(等高线)、waypoint(航点)

我习惯在徒步前学习当地特有的地形词汇。在新西兰,知道了"tussock"(草丛)这个词,让我在描述路况时准确很多。

特别要注意那些看似简单实则专业的表达。"exposure"在日常英语是曝光,在登山中却指悬崖暴露感。掌握这些细微差别,能让户外交流更精准。

东京的一次商务会谈中,我目睹同事因为分不清"FOB"(离岸价)和"CIF"(到岸价)差点造成误会。商务旅行需要的词汇,往往比观光旅行更精确。

商务旅行必备词汇: - 会议相关:agenda(议程)、minutes(会议记录)、action item(行动项) - 贸易术语:letter of credit(信用证)、bill of lading(提单) - 职场礼仪:business casual(商务休闲)、networking(社交) - 办公设备:projector(投影仪)、conference call(电话会议)

记得第一次参加国际展会时,我提前准备了"booth"(展位)、"lead"(潜在客户)、"follow-up"(跟进)这些词汇。结果整个展会期间的沟通顺畅了很多。

商务场合的词汇需要更正式。同样是吃饭,"luncheon"就比"lunch"更商务化。这种细微差别往往体现了专业度。

曼谷的医院里,我帮助一位中国游客向医生准确描述了他的"nausea"(恶心)和"dizziness"(头晕)。基本的医疗词汇,在紧急时刻就是生命的桥梁。

医疗急救关键词汇: - 症状描述:fever(发烧)、rash(皮疹)、swelling(肿胀) - 身体部位:temple(太阳穴)、abdomen(腹部)、wrist(手腕) - 急救用品:antiseptic(消毒剂)、bandage(绷带)、tweezers(镊子) - 就医流程:prescription(处方)、pharmacy(药房)、insurance(保险)

我的旅行药包里永远放着写有关键医疗短语的卡片:"I'm allergic to..."(我对...过敏)、"Where is the nearest hospital?"(最近的医院在哪里)。

特别建议学习当地特有的医疗词汇。在东南亚,知道"dengue fever"(登革热)这个词可能比任何观光词汇都重要。

京都的茶室里,主人轻声解释着"otemae"(点茶手法)和"kōdō"(香道)。理解这些文化专属词汇,让简单的观光变成了深度的文化体验。

文化习俗特色词汇: - 宗教礼仪:mosque(清真寺)、temple(寺庙)、shrine(神祠) - 饮食文化:halal(清真)、kosher(符合犹太教规的)、vegetarian(素食) - 节日庆典:festival(节日)、parade(游行)、ceremony(仪式) - 社交规范:taboo(禁忌)、custom(习俗)、etiquette(礼节)

在印度旅行时,知道"namaste"(合十礼)这个问候语,让我与当地人的距离瞬间拉近。有时候,一个恰当的文化词汇胜过千言万语。

每个地区都有独特的文化词汇。在苏格兰要了解"ceilidh"(传统舞会),在墨西哥要知道"piñata"(彩罐)。这些词汇是打开当地文化的钥匙。

专业词汇就像旅行中的专业装备——平时可能用不上,但在特定情境下不可或缺。它们让我们的旅行从"看过"变成了"懂得",从"路过"变成了"体验"。

当你在撒哈拉沙漠准确描述出"oasis"(绿洲)的位置,当你在华尔街会议上自如使用"IPO"(首次公开募股)这样的术语,你会发现,语言不仅是沟通工具,更是融入世界的通行证。

在伊斯坦布尔的街头,我遇到一位法国背包客。她手机里装着三个不同的旅行英语APP,口袋里塞着一本皱巴巴的短语手册。"每次迷路,这些工具就是我的救命稻草,"她笑着说。看着她熟练地用APP查询"tram stop"(电车车站)的发音,我突然意识到,好的工具能让语言障碍变得不再可怕。

上个月在首尔,我亲眼见证了一个语言APP如何化解尴尬。一对老年夫妇在餐厅里,用手机上的翻译APP展示了"gluten-free"(无麸质)这个词,服务员立即明白了他们的饮食需求。

值得尝试的旅行英语APP: - 翻译类:Google Translate的实时对话功能很实用,特别是在市场讨价还价时 - 学习类:Duolingo的旅行英语模块设计得很生动,像游戏一样容易上手 - 发音类:ELSA Speak能纠正你的发音,避免把"beach"说成另一个尴尬的单词 - 离线词典:Merriam-Webster的离线功能在没网络时特别有用

我手机里一直留着Babbel,它的情景对话设计得很真实。记得在罗马机场,我就是靠着上面学的"luggage claim"(行李提取)找到了正确的转盘。

选择APP时要注意内容质量。有些免费APP广告太多,反而影响学习体验。付费的通常更专业,但先试用免费版本总没错。

我的第一本旅行短语手册已经翻得破旧不堪。在开罗的集市上,它帮我问出了"how much"(多少钱)和"too expensive"(太贵了)。有时候,纸质手册比手机更可靠——至少不会没电。

实用的短语手册类型: - 口袋书:Lonely Planet的短语手册小巧便携,分类清晰 - 卡片式:某些出版社的抽认卡很方便,可以随时抽出一张记忆 - 定制手册:自己打印的个性化手册,能包含你最需要的特定短语

去年在秘鲁,我特意准备了一本包含当地俚语的短语手册。学会说"chevere"(很棒)这样的本地用语,让当地人对我的态度亲切了许多。

手册最好选择带音标的版本。正确的发音往往比词汇量更重要,毕竟"library"和"libel"的差别还是挺大的。

我有个朋友在准备南极之旅时,每天花15分钟在BBC Learning English上学习极地相关词汇。等到真正踏上南极大陆时,他已经能准确描述出"penguin colony"(企鹅群落)和"ice floe"(浮冰)。

优质的在线资源: - 视频课程:YouTube上的English with Lucy频道,她的旅行英语系列特别实用 - 播客节目:All Ears English经常讨论真实的旅行场景 - 学习社区:Reddit的英语学习版块有很多旅行者分享经验 - 专业网站:British Council的旅行英语模块内容权威且免费

在线学习的优势是内容更新快。疫情期间,很多平台都及时加入了"social distancing"(社交距离)这样的新词汇。

选择在线资源时要注意口音。如果你要去英国,就多听英式英语的素材;如果去美国,美式资源可能更合适。

在越南下龙湾的游船上,我遇到一个澳大利亚女孩。她告诉我她的秘诀:每到一个新地方,先学会三句话——"你好"、"谢谢"和"这个叫什么"。简单,但极其有效。

实用的学习方法: - 出发前:用两周时间重点学习目的地最常用的50个词汇 - 旅途中:每天固定15分钟复习,最好在早餐时进行 - 实践中:大胆开口,当地人通常很乐意帮你纠正发音 - 记录:用手机录音功能记录自己的发音,对比改进

我习惯在旅行中收集当地的英文菜单、地图和宣传册。这些真实的语言材料,比任何教科书都生动。

不要害怕犯错。在西班牙,我曾经把"embarrassed"(尴尬)说成了"pregnant"(怀孕),闹了个笑话。但正是这些错误让学习过程变得难忘。

好的工具就像旅行中的多功能刀具——不一定昂贵,但一定要趁手。它们不能替代真正的语言能力,却能在那段从"不敢说"到"敢开口"的过渡期,给你最需要的支撑。

当你站在异国的街头, confidently(自信地)展开地图,准确地读出"boulevard"(林荫大道)而不是简单地说"big road"时,那种成就感,或许就是旅行最美的风景之一。