打包行李时发现护照过期。预订酒店后意识到签证还没办理。这些看似低级的错误,几乎每个旅行者都曾经历过。充分的准备工作往往决定了旅途的顺利程度。

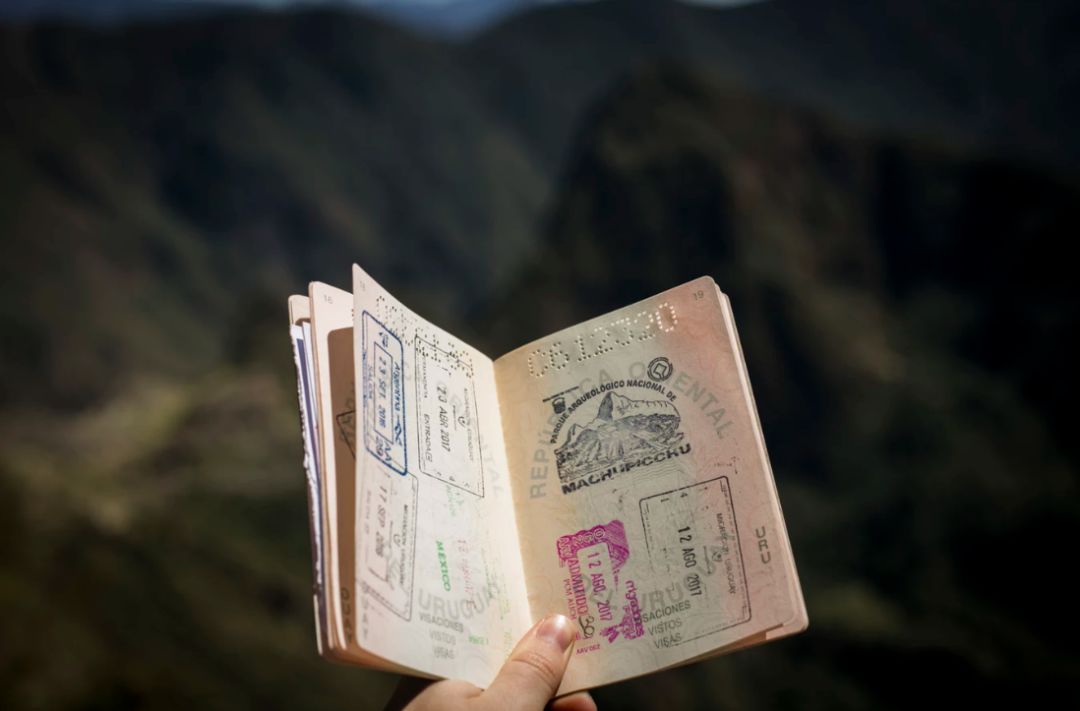

翻开护照检查有效期是个简单动作,却能避免在机场被拦下的尴尬。多数国家要求护照至少有6个月有效期,这个细节经常被忽略。我记得有次帮朋友规划欧洲之旅,临行前三天才发现他的护照只剩四个月有效期,不得不加急办理新护照。

签证办理需要提前研究目的地国家政策。电子签证、落地签、免签待遇各不相同。建议打印纸质版签证批准函随身携带,电子设备没电时这就是你的通行证明。

机票预订确认单最好存两份。手机里保存电子版,背包里放纸质备份。登机前突然找不到预订编号时,这份准备能节省大量时间。

轻装上阵是理想状态,但总担心少带什么。采用卷装代替折叠能节省空间,毛衣和牛仔裤这类厚重衣物尤其适合这种方法。

分装洗漱用品不仅符合航空规定,还能防止液体泄漏弄脏行李。上次旅行我的沐浴露盖子没拧紧,整个化妆包遭殃,现在都会用保鲜膜先封住瓶口再盖盖子。

随身行李里放一套换洗衣物很必要。有次航班延误导致托运行李第二天才到,幸好随身带了基本用品。充电宝、重要药物、贵重物品永远不要托运。

行程规划就像绘制地图,既要有明确路线也要保留弹性空间。过度紧凑的日程让人疲于奔命,反而失去旅行乐趣。

预订住宿时除了看价格,更要关注地理位置和交通便利性。离地铁站步行十分钟内的酒店,比便宜但偏僻的住宿更值得选择。查看近期住客评价时,特别注意关于卫生和安全的描述。

当地交通信息提前了解能省下不少麻烦。下载离线地图、保存酒店地址的当地语言版本,这些小准备在手机没信号时特别有用。

现金与银行卡的组合支付方式最稳妥。不同面额的当地货币分开放置,大额钞票在摊贩市场经常找不开。

通知银行你的旅行计划能避免卡片被冻结。海外刷卡被拒的窘境我遇到过两次,都是因为没提前报备行程。

旅行保险那份钱不能省。医疗运送、行李丢失、行程取消这些情况看似遥远,直到真正发生才意识到保险的重要性。仔细阅读保险条款,确保覆盖你计划参与的活动类型。

准备工作做得越细致,旅途中的意外就越少。花在规划上的每个小时,都会转化为旅程中更从容的体验。

旅行箱里塞满漂亮衣服时,很少有人会想到准备急救包。直到在异国他乡发烧找不到药店,才明白健康准备和那件完美连衣裙同等重要。

出发前四周拜访医生是个聪明选择。常规体检能发现潜在健康问题,避免它们在旅途中突然发作。我表妹去东南亚前查出轻度贫血,及时调理后才有精力享受整个旅程。

目的地国家的疫苗要求差异很大。黄热病流行区需要接种证明,有些国家甚至会在入境时检查。咨询国际旅行卫生保健中心总能得到最新信息,他们的建议比网络搜索更可靠。

时差适应可以从出发前三天开始调整。每天将作息时间向目的地靠近一小时,身体会更平滑地适应新时区。这个方法对我飞美国特别有效。

个人常用药准备双倍剂量很必要。一份随身携带,另一份放在托运行李。有次我的随身行李意外丢失,幸亏托运箱里还有备用药品。

通用药品清单应该涵盖各种常见状况。退烧药、止泻药、抗过敏药是基础配置,创可贴和消毒棉签处理小伤口特别方便。考虑目的地特点很重要,去热带地区总会多带些防蚊用品和防晒霜。

处方药最好携带医生证明和原包装。某些国家的海关对药品管制严格,完整的处方信息能避免不必要的麻烦。记得检查目的地国家是否允许带入你的特定药物。

保险单那些细小条款值得仔细阅读。医疗费用补偿额度要足够覆盖目的地医疗水平,紧急医疗运送条款尤其关键。朋友在滑雪时腿部骨折,直升机救援费用远超预期,幸好保险全额承担。

冒险活动需要额外确认保险范围。潜水、滑雪、徒步这些活动可能不在标准保单内。支付少量附加费就能获得专门保障,这份投资给了尽情探索的底气。

保险公司的紧急援助网络覆盖范围很重要。24小时多语言服务热线在紧急情况下是生命线。保存保险公司国际联系电话在手机和纸质备份中。

重要电话号码应该多方式保存。手机通讯录、云端存储、纸质笔记各存一份。电子设备可能丢失或没电,纸质的可靠性在危机时刻凸显。

中国驻外使领馆联系方式必须提前记录。他们在护照丢失、遇到法律纠纷时能提供必要协助。将这些信息分享给家人,让他们在紧急情况下知道如何联系你。

当地紧急号码往往与国内不同。警察、救护车、消防车的号码可能全是陌生数字。到达目的地后立即确认这些号码,酒店前台通常很乐意提供这类信息。

健康与安全是旅行的隐形行李。它们不占空间,却承载着整个旅程的安心。花半小时整理药品,记几个电话号码,这些微小准备构筑起旅途中最坚固的保护网。

机场安检队伍蜿蜒如蛇,你盯着前面旅客被要求脱下鞋子。这时才意识到,交通环节的顺畅程度,直接决定了旅途的基调是轻松还是焦虑。

液体物品分装早已是常识,但100毫升的限制常被误解。这个标准指容器容量,而非实际液体量。哪怕瓶子里只剩一丁点乳液,只要包装标注超过100毫升,安检员也会直接丢弃。我习惯用透明密封袋把所有护肤品装在一起,节省翻找时间。

电子设备单独放置的规定越来越严格。笔记本电脑必须从包中完全取出,平板电脑和大型相机也一样。有些机场现在要求取出所有电子设备,包括充电宝。把这些集中放在行李最上层,通过安检时就像玩拼图般流畅。

服装选择影响安检效率。金属饰品、皮带扣、厚重靴子都可能触发警报。穿着简便衣物和易脱穿的鞋子,能让你快速通过检查。记得那次穿着高帮运动鞋过安检,解开鞋带就花了五分钟,后面队伍投来的目光让人坐立不安。

飞行时间与票价往往成反比,转机航班便宜但耗时。评估你的体力和时间价值很重要。超过八小时的直飞可能比转机更消耗精力,特别是对年长旅行者。红眼航班节省白天时间,但睡眠质量差会影响抵达后第一天的状态。

地面交通选择考虑安全性。在发展中国家,正规出租车公司比街头随意拦车可靠许多。使用当地认证的网约车服务通常比陌生司机更安全。我总会在出发前研究目的地交通评价,那些鲜活的旅行者经验比官方宣传更真实。

特殊需求提前告知航空公司。轮椅服务、特殊餐食、婴儿摇篮都需要预订时备注。临时提出需求可能无法满足,尤其在全满的航班上。这些细节处理得当,长途飞行就不再是折磨。

航空公司对托运行李的重量限制执行严格。23公斤听起来很多,但装入几双鞋和厚外套后就逼近极限。随身带个便携秤能避免在柜台前尴尬地重新整理行李。超重费用高得惊人,有时甚至超过机票本身。

禁止托运的物品清单时常更新。充电宝、锂电池必须随身携带,而某些喷雾类物品恰恰相反。最近发现一些机场禁止托运含有电池的智能行李箱,这个变化让不少旅客措手不及。

行李标识至关重要。箱内放置联系方式,外部使用醒目行李牌。独特贴纸或绑带帮助在传送带上快速识别你的箱子。曾经拿错过相似行李箱,那种慌乱感至今记忆犹新。

国际转机至少预留两小时。这考虑了前段航班延误、航站楼转换和再次安检的时间。紧张转机就像电影里的追逐场景,拖着行李在机场奔跑一点都不浪漫。

航班延误时立即采取行动。首先联系航空公司改签,同时查看机票条款中的延误补偿。保留所有消费票据,航空公司在提供食宿补偿时需要这些证明。下载航空公司官方APP,它通常比第三方平台更快更新航班状态。

旅行保险的延误险条款需要仔细理解。通常延误超过四小时才开始赔付,且需要航空公司出具正式延误证明。在登机口就向工作人员索取这份文件,事后补办困难重重。

交通环节是旅行的骨架,支撑着整个行程的流动。每个明智选择都在为旅途注入从容。当别人在安检处翻箱倒柜时,你早已悠闲地走向登机口——这种差别不在运气,而在准备。

推开酒店房门那刻,你闻到淡淡的消毒水气味。这种味道突然让人安心——住宿与餐饮作为旅途中的栖息点,其安全程度决定了你能否真正放松身心。

地理位置影响安全系数。紧邻地铁站或繁华商业区的酒店看似方便,但深夜噪音和人员混杂可能带来隐患。我倾向于选择主干道旁的小街内酒店,既保持交通便利又相对安静。记得在东京住过一家距地铁站五分钟路程的商务酒店,那条种着银杏树的小巷成了每天归来时的温馨记忆。

用户评价比星级更重要。仔细翻阅最近三个月的差评,特别是关于卫生和安保的投诉。那些提到“床单有污渍”或“门锁松动”的评价值得警惕。连锁品牌通常有标准化清洁流程,但独立民宿可能提供更个性化的安全措施——这需要你花时间交叉验证不同平台的评价。

安全设施常被忽略。查看酒店照片时,我总会注意走廊是否有监控摄像头,房间门是否有防盗链和猫眼。高层建筑确认有无烟雾报警器和消防通道示意图。这些细节在预订时容易被美景照片掩盖,却实实在在关系着你的夜间安全。

进门第一件事成为习惯:轻推衣柜门,检查后面是否藏人;拉开窗帘确认窗外环境;测试门锁是否顺滑。这些动作听起来多疑,但每次只需花费两分钟。

重要物品存放需要策略。护照和多余现金永远放入房间保险箱,记得设置个人密码而非使用默认密码。若保险箱固定在衣柜内,离开时在门缝夹一根头发丝——古老却有效的警示方法。我习惯把洗漱包放在保险箱前,既方便取用又形成天然屏障。

电源安全容易被忽视。检查插座是否松动,充电时避免将设备放在床上。曾经在里斯本一家老酒店,发现床头插座发热明显,立即要求更换房间——这种潜在风险确实值得警惕。

街头摊贩选择有诀窍。排队长的摊位通常食材更新鲜,因为流转速度快。观察摊主是否戴手套处理食物,生熟食是否分开放置。在曼谷街头,我总选择那些现场烹饪的摊位,看着食物在高温中翻腾,比预先准备好的更让人放心。

餐厅菜单透露安全信息。过分廉价的套餐可能使用劣质食材。本地人光顾的餐厅往往比旅游区餐厅更注重口碑维护。学会几个当地语言的“不要辣”或“我对...过敏”能在点菜时避免很多麻烦。

食物温度是关键指标。熟食应该热气腾腾,凉菜必须冷藏保存。那种摆在柜台上微微温热的熟食风险最高,细菌在常温下繁殖速度惊人。热带地区尤其需要注意这点,你的肠胃可能不如本地人强健。

瓶装水密封需要确认。某些地区存在回收瓶装假水,拧开瓶盖时注意听那声“咔嗒”——原装密封的标志。在餐厅要求瓶装水时,最好亲自打开瓶盖。

冰块是隐形杀手。热带国家的饮品中,冰块可能来自未过滤的自来水。点饮料时直接要求“去冰”更安全。记得在河内喝过一杯加冰柠檬茶,接下来两天都在酒店与卫生间为伴——这个教训让我从此对冰块保持警惕。

刷牙用水也需要关注。即使不饮用,微量不洁水进入口腔仍可能引起不适。使用瓶装水刷牙显得过分谨慎,但在卫生条件欠佳地区,这种习惯能避免很多不必要的麻烦。

住宿与餐饮是旅途中的充电站。每个安全细节都像隐形守护者,让你在异国他乡的夜晚能够安然入眠。当你在干净床铺上醒来,喝着安全的早餐咖啡,整天的探险都因此充满力量。

踏上陌生土地时,空气中飘散着陌生的香料味。这种味道既令人兴奋又带着些许不安——了解目的地特有的规则与习惯,能让你从观光客转变为真正的旅行者。

每个地方都有自己独特的法律边界。新加坡禁止嚼口香糖,日本对垃圾分类极其严格,迪拜公开场合饮酒需要许可证。这些看似细小的规定背后,是当地社会运转的底层逻辑。

交通规则差异最容易被忽略。在泰国驾驶靠左,在德国高速部分路段不限速,在荷兰自行车拥有绝对路权。租车前花二十分钟研究当地交规,可能避免高额罚单和事故风险。我曾在冰岛因在非指定区域停车被罚款,那个教训让我明白:风景再美也不能超越法律画下的界线。

摄影限制需要特别注意。军事设施、政府建筑、甚至某些宗教场所禁止拍摄。有些国家对无人机飞行有严格限制。在缅甸仰光,我差点因拍摄一座桥被没收相机——幸好当地警察看我确实不知情,只是耐心解释了规定。

小费文化差异显著。在美国不给小费近乎失礼,在日本却可能让服务员困惑。在餐厅观察本地人如何结账,通常能找到正确答案。中东地区司机期待小费,而东南亚按摩师则视小费为重要收入来源。

着装规范反映文化敏感度。进入东南亚寺庙需要遮盖肩膀和膝盖,中东部分地区女性需包头巾。即使没有明文规定,过于暴露的服装在某些保守地区可能引来不必要的注视。我习惯在背包里放一条轻便围巾,既能防晒又能随时应对突发场合。

肢体语言传递不同信息。在泰国摸小孩头顶是禁忌,在意大利说话时手势丰富很正常。点头在某些文化表示“不”,摇头反而意味着“是”。学会几句当地问候语,你的努力会获得加倍的善意回报。

时差调整需要策略。向东飞行比向西更困难,因为你的生物钟需要缩短而非延长。抵达后立即按照当地时间作息,哪怕疲惫也要撑到晚上。阳光是最好的调节器——白天尽量在户外活动。

极端气候需要特别准备。沙漠地区昼夜温差可能超过20度,热带雨季突然的暴雨让人措手不及。分层穿衣法永远适用:轻薄内搭、保暖中层、防风外层。在摩洛哥撒哈拉,我庆幸带了羽绒背心——沙漠夜晚的寒冷超出预期。

海拔变化影响身体健康。超过2500米就可能出现高原反应,上升速度越慢适应越好。多喝水、少饮酒、避免剧烈运动是基本原则。记得在秘鲁库斯科,那个慢慢爬楼梯的下午让我懂得尊重海拔的意义。

记住当地紧急电话号码。欧盟通用112,美国是911,日本是110(警察)和119(急救)。把这些号码存入手机,同时写在纸质便签上——手机没电时,这张纸片可能救命。

清楚最近的使馆位置。记录使馆地址、电话和工作时间。护照遗失、重大疾病或遭遇不测时,那里是你最坚实的后盾。我总把使馆信息拍照存在手机,同时发给家人一份。

保持冷静是最佳应对策略。遇到抢劫不要反抗,自然灾害时听从当地指挥,迷路时回到最后一个确认地点。准备一张写有酒店地址的名片,即使语言不通也能让出租车司机明白你要去哪里。

目的地是本书,而注意事项是阅读指南。了解这些规则不是限制自由,而是为了更深入地融入当地生活。当你不再只是拍照的过客,而是能理解并尊重这片土地的人,旅行才真正开始变得有意义。