出国旅行最怕什么?不是迷路也不是预算超支,而是站在机场值机柜台前突然大脑空白,明明背过的单词像被施了遗忘咒。我至今记得第一次独自出国,在海关面前把“sightseeing”说成“sea watching”的窘迫时刻。其实旅行英语不需要完美发音,掌握基础表达就能解决80%的沟通难题。

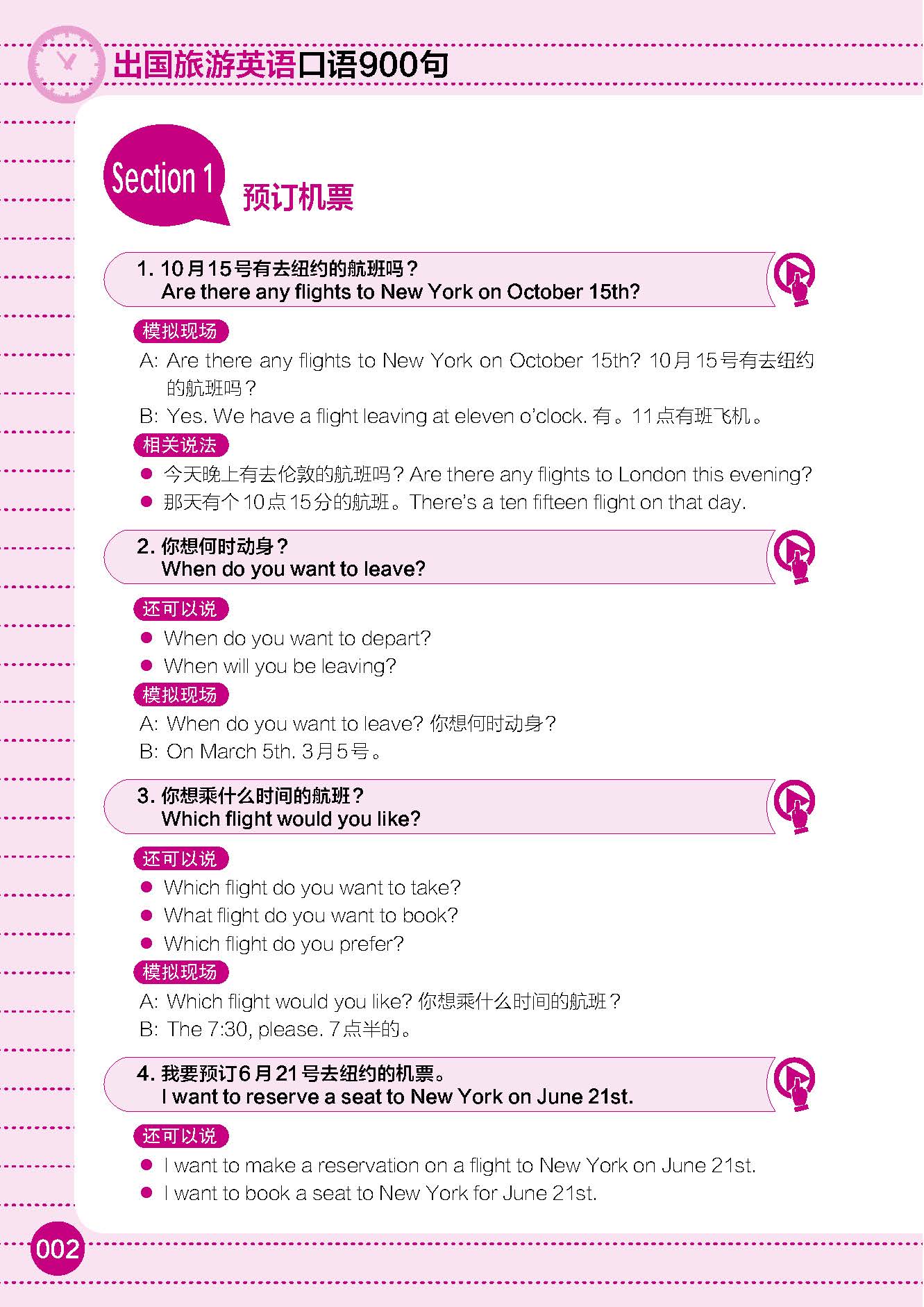

飞机落地那刻起,你就进入英语实战区。值机时那句“Can I have an aisle seat?”能让长途飞行舒适度翻倍。过海关时清晰的“I'm here for vacation”比翻找酒店订单更有效率。这些场景里最实用的往往是最简单的句子:

有次在东京地铁站遇见迷路的欧洲游客,我用地铁线路图配合“This line goes to Shibuya”就帮到了对方。交通场景的英语就像城市血管,掌握基础方向用语就能畅通无阻。

推开酒店玻璃门的瞬间,从“I have a reservation under Wang”到“Could I get a late checkout?”的完整动线,决定了旅行品质。记得在曼谷酒店用“Is it possible to store my luggage until 5pm?”成功寄存行李后,才意识到精准表达能释放半天自由活动时间。

餐厅点餐最考验临场反应。不必纠结菜单上每个生词,掌握这些万能句式就够了: - “What do you recommend?”(有什么推荐吗) - “Could I have the bill?”(请结账) - “No ice, please”(请不要加冰)

观察本地人点餐是绝佳学习方式。我在首尔注意到当地人常说“To go”代替“Take away”,这种细微差别让沟通更地道。

购物砍价是全球通用技能。在伊斯坦布尔大巴扎学到的“Is this your best price?”比直接问折扣更有效。景点参观时那句“Could you take a photo for us?”可能换来一段跨文化友谊。

这些场景的核心在于把握交流节奏: - 试穿询问:“Can I try this on?”(可以试穿吗) - 价格谈判:“Any discount for cash?”(付现金有优惠吗) - 景点咨询:“How long does the tour take?”(游览需要多久)

去年在卢浮宫用“Where is the Mona Lisa?”问路时,工作人员热情指路后还提醒我避开人流高峰时段。旅行中的语言不是考试,而是打开新体验的钥匙。

把这三个场景比作旅行三角支架确实很形象。机场交通是起点,酒店餐饮是补给站,购物游览是精彩片段。当你发现用“How much”买到心仪纪念品,用“Where is”找到隐藏景点时,那种成就感会彻底消除语言焦虑。下次整理行李时,不妨把这几句基础口语放进随身包,它们比任何旅行神器都更能保证旅途顺畅。

背下900句旅游英语是什么感觉?就像在陌生的城市握着一张详细地图。我教过一位五十多岁的学员,她最初连"Thank you"都说得像中文发音,三个月后却在纽约地铁成功帮游客指路。秘诀不在于背诵量,而在于把语言变成肌肉记忆。

最好的练习发生在出发前。关上房门,把厨房当作酒店前台,客厅模拟成机场海关。这种看似幼稚的演练,能让你在真实场景中条件反射般说出正确句子。

试着找伙伴进行这样的对话练习: - 餐厅场景:一人扮演服务生递上菜单,另一人练习点餐和特殊需求表达 - 酒店场景:模拟办理入住、要求客房服务、反映设施问题 - 购物场景:练习询问价格、尺寸、退换货政策

有位学员在浴室镜子前反复练习"Could you recommend a local restaurant?",结果在巴黎真的用这句话结识了当地朋友。角色扮演的精髓在于创造轻微压力,模拟真实交流中的不确定感。

900句听起来庞大,拆解后不过是每天掌握5句,持续半年。关键不是记忆,而是让英语渗透日常生活。

把手机语言设置改成英文,刷牙时听旅游对话录音,在通勤路上默念今日重点句型。我习惯在冰箱贴上每周目标句子,取饮料时不经意间就复习了"Where can I find the subway station?"这类实用句。

联想记忆效果显著: - 将"I'd like to book a tour"与上次预订旅行团的经历关联 - 用"How much is this"搭配掏钱包的动作记忆 - 把"Which way to the museum"与自己最爱的博物馆照片放在一起

有位学员发现把句子编成哼唱的小调后记忆效果翻倍。每个人都需要找到属于自己的记忆节奏。

真实旅途中的对话从来不会按剧本进行。对方可能语速太快,可能用你没学过的词汇,这时需要的是沟通策略而非完美语法。

肢体语言是你的秘密武器。在罗马街头问路时,我边说"Termini Station"边做火车前进的手势,对方立刻明白我的需求。这种非语言沟通往往比复杂句子更有效。

记住这些应变技巧: - 没听清时说"Could you speak slowly?"而不是假装听懂 - 遇到陌生词汇用"Is it similar to..."配合手势说明 - 紧急情况下直接出示手机地图或图片

在东京便利店,我忘了"微波炉加热"怎么说,直接指着食物做旋转手势再说"Hot, please",店员微笑着帮我处理好。旅行英语的真正目标不是展示语言水平,而是完成沟通。

学习旅游英语的过程很像拼图游戏。情景模拟是准备拼图碎片,记忆技巧是整理碎片形状,实际应用才是最终拼出完整画面。当你在异国他乡自然地说出"Excuse me, could you help me?"时,那种跨越语言障碍的喜悦,会让所有练习都变得值得。

掌握基础句型后,真正的挑战才刚开始。就像学会游泳动作后第一次踏入深水区,实战中的水流永远比游泳池复杂多变。我在冰岛旅行时深有体会——背得滚瓜烂熟的问路句子,遇到当地人的冰岛口音时突然变得陌生。这时候需要的不是更多句型,而是把已知语言材料重新组合的应变能力。

旅行中最让人心慌的瞬间,往往是计划外的突发状况。去年在曼谷,朋友食物中毒需要就医,我们翻遍短语手册却找不到"食物中毒"的专业说法。最后用"bad stomach after eating"加上痛苦表情,医生立刻明白了情况。

这些表达建议提前准备: - 医疗紧急:"I need a doctor"比详细描述症状更优先 - 物品丢失:"My bag was stolen"要配合报警手势 - 交通故障:"The train isn't moving"简单直接最有效

特殊需求表达需要更精准的词汇。素食者可以说"I don't eat meat",但对蛋奶过敏就需要"I'm allergic to dairy and eggs"。记得在威尼斯,一位糖尿病患者指着翻译卡上的"I can't have sugar"成功点到了无糖咖啡。

语言是文化的载体,同一个句子在不同国家可能传递完全不同信息。在英国pub点酒时说"Give me a beer"显得粗鲁,换成"Could I have a pint of lager, please?"才符合当地礼仪。

有些细节值得注意: - 日本便利店找零要用双手接,轻声说"Thank you" - 法国餐厅入座常需问候"Bonjour"再开始点单 - 美国服务行业听到"How are you?"不必认真回答,简单回"Good"即可

我曾在挪威误把直白的讨价还价用在古董店,店主表情瞬间冷却。后来学会先用"That's a beautiful piece"打开话题,再委婉询问"Any chance of a discount?"。这些社交润滑剂式的短语,有时比交易本身更重要。

当基本沟通无碍后,旅行体验会进入新层次。不再满足于找到卫生间,而是想了解当地人对某个景点的真实看法。这时候需要从"生存英语"升级到"生活英语"。

试着在对话中加入这些元素: - 个人观点:"In my opinion this gallery is better than..." - 情感表达:"I'm fascinated by the architecture here" - 深度提问:"What makes this dish special in your region?"

在京都茶室,当我从简单点茶进步到能问出"How is this tea different from the Uji matcha?"时,店主眼睛一亮,主动展示了茶道演示。这种连接让旅行从观光变成了交流。

语言提升的乐趣在于发现自己的声音。有位学员原本只会机械重复课本句子,在巴塞罗那三次迷路后,居然自创了"Which way is less crowded?"这样课本上没有却极其实用的问法。

旅游英语的终极目标不是完美,而是真实。当你能用带着口音的英语在异国酒吧聊天,能用手势辅助表达复杂想法,能在紧急时保持冷静沟通——这时候,900句早已内化成你的旅行本能。语言不再是屏障,而成了打开新世界的钥匙。