旅行常识是每个旅行者都应该具备的基础知识体系。它就像一位无形的向导,在你踏上陌生土地时提供指引。这些知识可能不会让你成为旅行专家,但绝对能让你的旅程更加顺畅安全。

旅行常识涵盖旅行全过程需要了解的基本知识和实用技能。它不仅仅是“知道什么”,更多是“如何应对”。比如知道如何预订酒店属于常识,而懂得如何选择性价比高的住宿地点则属于更深层的旅行智慧。

记得我第一次独自旅行时,以为带上钱包和手机就够了。结果到了目的地才发现,当地公共交通需要提前下载特定APP,而我的手机套餐并不包含国际漫游。这种看似简单的信息缺失,差点让整个行程陷入困境。

旅行常识的内核在于实用性和普适性。它既包括通用的旅行原则,也涉及特定场景下的灵活应变。这些知识往往来自前人的经验总结,能够帮助旅行者避开常见陷阱。

拥有扎实的旅行常识能显著提升旅行体验。它像是给你的旅程上了份保险——不是金钱上的保障,而是体验质量的保证。

去年我的朋友去东南亚旅行,因为提前了解了当地交通规则,成功避免了租车时可能遇到的麻烦。而与他同行的另一组游客,由于缺乏相关常识,不仅多花了冤枉钱,还差点因为无证驾驶被拘留。

旅行常识的作用体现在多个层面。它帮助旅行者节省时间和金钱,避免不必要的麻烦。更重要的是,它能保障旅行安全,让你在享受异国风情的同时,最大程度降低风险。这些知识在平时可能显得普通,关键时刻却能发挥巨大作用。

旅行常识可以按照不同维度进行分类。从时间顺序看,包括行前准备、途中应对和返程整理。从内容领域分,涉及安全、交通、住宿、饮食等多个方面。

我个人习惯将旅行常识分为三大类:安全类、实用类和礼仪类。安全常识关注人身财产安全;实用常识解决行程中的具体问题;礼仪常识则帮助旅行者更好地融入当地文化。

这种分类方式可能不够学术化,但确实很实用。比如在准备行李时,我会同时考虑这三个方面:带锁的行李箱属于安全常识,折叠衣架属于实用常识,而准备得体的服装则属于礼仪常识。

每个旅行者都可以建立自己的常识体系。重要的是找到适合自己旅行风格的知识组合,让这些常识真正为你的旅程服务。

充分的准备是愉快旅行的基石。这个过程就像给即将展开的冒险搭建安全网——既需要周密计划,又要保留灵活调整的空间。好的准备不会限制你的自由,反而会为你创造更多可能性。

了解目的地是规划旅程的第一步。这不仅仅是知道那里有什么景点,更要理解当地的气候、文化、交通和基础设施。网络时代让信息获取变得容易,但如何筛选有效信息反而成了新挑战。

我习惯在旅行前做两套计划:一套详细到小时的理想行程,另一套则是只有关键节点的简化版本。去年去京都时,原计划中的金阁寺因为临时修缮关闭,幸好备选方案让我立即转向了同样精彩的清水寺,没有浪费半天时间在原地纠结。

收集信息时特别要关注实时动态。景点的开放时间、交通线路的调整、当地的节庆活动——这些变化频繁的信息往往比静态的景点介绍更有价值。关注当地旅游局官网和旅行论坛的最新帖子,能帮你避开“已经不存在的最佳拍照点”这类尴尬。

行程规划需要平衡密度与弹性。把每一天塞得太满,就像把旅途变成了赶场任务;过于松散又可能错过精彩。在主要景点之间预留缓冲时间,给意外发现留出空间——有时候,迷路反而能带来最难忘的体验。

整理行李是一门实用艺术。核心原则是:带必需品的精简版本,而不是把整个家搬进行李箱。每次打包时问自己:如果这件东西没带,在当地能方便地买到或找到替代品吗?

我的必备清单分为四个维度:证件财务、电子设备、日常用品和应急物品。其中应急包最容易被忽略——创可贴、常用药、备用信用卡、重要文件复印件,这些平时不起眼的东西,在需要时就是救命稻草。

打包技巧能显著提升旅行舒适度。采用卷装而非折叠的方式收纳衣物,不仅节省空间还能减少褶皱。把重物放在靠近轮子的位置,让行李箱推行时更稳定。记得在随身行李里放一套换洗衣物和必需品,应对行李延误的突发状况。

有个小习惯我坚持了很多年:总会留出百分之十的行李箱空间。这既是为了回程时的购物收获,也给了旅途中的临时决定更多自由。轻装简行带来的灵活度,往往比多带几件衣服的价值更大。

证件是旅行中的身份证明,保险则是看不见的安全绳。这两样东西平时放在抽屉里毫不起眼,关键时刻却决定着你能走多远、多安心。

护照、签证、身份证这些核心证件需要提前检查有效期。很多国家要求护照至少有六个月的有效期,这个细节经常被忽略。我会把证件复印件分别放在行李的不同位置,手机里也存有电子版——这种冗余备份在证件丢失时能大幅降低焦虑。

旅行保险的选择需要仔细匹配行程特点。去欧洲申根国家时,医疗保险保额必须达到三万欧元以上;进行滑雪、潜水等高风险活动,则需要额外购买专项保险。仔细阅读保险条款,了解哪些情况属于免责范围,比单纯比较价格更重要。

记得有次在冰岛租车遇到暴风雪,多亏保险包含了行程变更条款,额外住宿和改签费用都得到了赔付。那次经历让我明白,好的保险不是消费,而是用小额投入换取心理解放的投资。

把所有重要文件集中放在一个防水文件夹里,出发前拍照存档在云端。这个小动作只需要几分钟,却能在需要时快速提供所有关键信息。旅行准备中的细致,最终都会转化为旅途中的从容。

旅途中的安全就像呼吸——平时不会刻意关注,一旦出问题就会成为全部焦点。安全不是限制探索的枷锁,而是让冒险走得更远的保障。真正的旅行高手都懂得,在陌生环境里保持警觉与享受乐趣并不矛盾,它们像硬币的两面,共同构成完整的旅行体验。

陌生环境里,对潜在风险的感知需要重新校准。这不像在自己熟悉的城市,凭直觉就能判断哪些街道该避开。我的做法是:抵达新地方的第一天,先在白天熟悉主干道和地标,像动物标记领地般建立基本方向感。

住宿选择直接影响夜间安全。我会优先考虑交通便利、照明充足的主街上的酒店,即使价格稍高。曾经在里斯本为了省钱选了小巷深处的民宿,结果每晚回住处都像进行一场小型冒险——那种持续的低度紧张其实很消耗旅行能量。

保持适度警觉不等于疑神疑鬼。我有个简单原则:不会在自己城市深夜独行的地方,在陌生城市更要避免;不会在自己国家轻易相信的“好心人”,在国外同样需要时间验证。这种一致性判断能过滤掉大部分风险。

电子设备成了现代旅行者的安全网。提前下载离线地图,标记使馆、警局、医院的位置;设置紧急联系人快捷拨号;与家人约定固定联络时间。这些数字时代的习惯,在关键时刻就是生命线。

旅途中财物丢失的麻烦,远超过物品本身价值。证件、现金、银行卡的遗失会引发连锁反应,让整个行程陷入混乱。我的策略是分散风险——从不把所有鸡蛋放在一个篮子里。

现金分开放置是基础中的基础。外套口袋放小额零钱用于日常消费,贴身腰包存放主要现金和卡片,行李箱深处再藏一部分备用金。这种“三层防护”让我在巴塞罗那遭遇扒手时,损失控制在可以接受的范围内。

背包的使用方式暴露了很多旅行者的安全意识。前背式在拥挤地段确实更安全,虽然看起来有些游客化。我观察到当地人在人多的地方都会自然地把包转到身前,这不仅是防偷窃,也是种空间礼仪。

酒店保险箱的可靠性常被高估。我会把备用信用卡和护照复印件锁在里面,但原件始终随身携带。重要的电子设备备份更是必不可少——照片云端同步,文档邮件自助,即使设备丢失,核心数据也能找回。

交通工具是旅行中的血管,也是事故高发环节。不同国家的交通规则、驾驶习惯甚至道路质量都差异巨大。在越南骑摩托车的经历让我深刻理解:当地的“正常”对游客可能就是“危险”。

租车自驾时,我养成了录制车辆初始状态视频的习惯。绕车一周,重点拍摄已有划痕和损坏处,这个五分钟的步骤后来在希腊真的避免了不必要的赔偿纠纷。了解当地的交通罚款规则同样重要——有些国家超速罚款是现场现金支付,没有准备会很尴尬。

公共交通上的小偷往往利用乘客分心的瞬间作案。手机放在座位旁、背包拉链未闭合、打瞌睡时抱着的相机——这些细节上的疏忽都是邀请信号。我习惯在车上把背包夹在两腿之间,既稳定又安全。

应急处理能力比预防意识更考验旅行者素质。保存当地报警、救护车号码在手机首屏;学会用当地语言说“帮帮我”、“找警察”等关键短语;知道最近的医院路线。这些信息平时无用,急需时无价。

旅途中的健康问题有着放大效应——在家喝点热水就能缓解的肠胃不适,在异国他乡可能发展成行程终结者。时差、气候、饮食的突然改变,都在考验着身体的适应能力。

饮食安全是健康防护的第一道关口。我的经验法则是:选择顾客多的餐厅,避免生冷食物,瓶装水确保密封完好。在印度旅行时,坚持只喝品牌瓶装水、不吃路边摊沙拉,让我成功避开了传说中的“德里肚子”。

随身药包需要个性化配置。除了创可贴、止痛药、感冒药等基础药品,还要考虑目的地特殊性——去热带地区带防蚊用品,到高海拔地区备抗高原反应药物。个人常用药务必携带充足,并保留原包装和说明书。

旅行中的睡眠质量常被忽视。连续几天睡眠不足会降低免疫力,增加生病概率。我会带熟悉的枕套和小瓶助眠喷雾,在陌生环境里创造熟悉感。适应当地作息也很重要——强行保持家乡时间,身体会持续抗议。

医疗信息的准备和财物安全同等重要。我把血型、过敏史、常用药信息存在手机备忘录,并翻译成英文。购买旅行保险时特别关注医疗运送条款,真正的优质保险应该包括必要时送你回家治疗的保障。

记得在东京突发牙痛时,提前准备的保险卡和诊所信息让我迅速得到治疗,没有影响后续行程。那次经历让我明白,健康防护的本质不是假设不会生病,而是确保生病时知道如何获得帮助。

旅行中的实用技能就像口袋里的瑞士军刀——平时折叠起来不占地方,需要时展开的每个工具都能解决实际问题。这些技能不是与生俱来的天赋,而是通过一次次旅行积累的智慧。掌握它们的人,往往能在相同预算和时间里,获得更丰富、更顺畅的旅行体验。

语言障碍是旅行中最常见的挑战,但也是最能创造惊喜的契机。我发现在非英语国家,学会十句当地语言比流利英语更有用。“你好”、“谢谢”、“多少钱”、“好吃”、“帮帮我”——这五个短语组合几乎能应对80%的基本交流场景。

肢体语言是全人类的通用语。在土耳其集市买地毯时,老板听不懂英语报价,我拿出手机计算器,他立即心领神会地输入数字。这种数字交流后来成为我在语言不通地区的标准操作——比划配合计算器,交易从未出错。

翻译APP是现代旅行者的巴别鱼。但直接对着手机说话会显得失礼,我的做法是提前输入要问的句子,展示屏幕给对方看。在京都问路时,老奶奶看着手机上的日文,不仅指路还画了张可爱的示意图。

文化差异往往藏在细节里。在泰国寺庙脱鞋的规矩,在日本地铁不打电话的默契,在意大利晚餐八点才开始的习惯——这些不成文的规则需要提前了解。我记得第一次在芬兰公交车站,发现大家保持的社交距离足以再站三个人,后来才明白这是当地的舒适空间标准。

选择住宿就像为旅行定调——商务酒店、青年旅舍、民宿或短租公寓,每种都对应不同的旅行节奏。我的经验是:超过三天的停留,带厨房的公寓性价比最高;城市观光选交通枢纽附近;度假则优先考虑特色民宿。

预订平台上的照片会说话,但需要读懂潜台词。“步行5分钟到地铁”可能意味着爬坡5分钟;“充满当地特色”可能代表设施陈旧。我养成了在街景地图上实地考察的习惯,看看周边环境、夜间照明,这个习惯帮我避开了多个“照骗”房源。

餐饮选择上,我的黄金法则是:远离景点正门,拐进相邻街道。在罗马,距离特莱维喷泉200米外的餐厅,同样的意面价格便宜三分之一,味道反而更地道。观察本地顾客的数量也是个简单有效的指标——当地人用脚投票的结果最真实。

菜单陷阱需要警惕。“时价”在海鲜餐厅可能意味着惊喜账单,“厨师推荐”有时是清库存的委婉说法。在希腊某岛屿,我学会了永远先问清计量单位——那条“时价”鱼是按公斤报价,而服务员默认我们理解这点。

城市交通系统是当地生活的毛细血管,学会使用它们才算真正抵达。我有个奇怪的习惯:每到一个新城市,先买张交通卡,即使停留时间很短。这张小塑料片不仅是交通工具,更是理解城市布局的钥匙。

地铁图会撒谎。伦敦地铁图上相邻的两站,地面距离可能要走20分钟;东京地铁的同一站名可能有多个出口,走错出口会浪费半天时间。我总在手机存张街区实景地图,与地铁图对照使用,这个组合让换乘效率提升明显。

长途交通需要弹性思维。欧洲火车票提前购买可能便宜一半,但错过车次就作废;临时购买则价格高昂但灵活。根据行程确定程度选择策略——固定行程提前订,探索性行程留余地。我在瑞士的教训是:为省20法郎提前买票,结果因拍照延误,损失了整张车票。

共享单车和电动滑板车正在改变城市探索方式。在阿姆斯特丹租用共享单车那天,我发现了导游书上从未提及的运河小巷和街头艺术。这些慢速交通工具让人以恰到好处的速度穿行于景点之间,既不像步行劳累,也不像地铁错过风景。

旅行消费像场心理博弈,懂得规则的人总能用合理价格获得满意体验。现金依然是小商贩的首选,但在东南亚市场,出示当地支付APP的二维码可能获得额外折扣——这是移动支付带来的新议价能力。

退税规则需要提前研究。欧盟购物满一定金额可退税,但需要同一家店同一天购物;新加坡消费税退款在机场办理,但要求物品不能开封使用。我在米兰犯过的错误是:分散在不同店购买精品,每笔都不够退税门槛,损失了可能的节省。

购物时机影响价格和质量。早晨的市场食材最新鲜但价格坚挺,傍晚临近收摊时可能有折扣但选择有限。在曼谷周末市场,我发现在开场后两小时和结束前两小时是黄金时间——摊主既已开张讨个好彩头,又还未疲惫失去耐心。

纪念品选择需要眼光。那些印着城市名字的钥匙扣几乎都在同一个义乌工厂生产,真正有当地特色的往往是日常用品。我在摩洛哥买的不是彩绘盘子,而是当地人每天使用的薄荷茶壶——每次使用都想起马拉喀什的午后阳光。

讨价还价是门艺术,更是一场表演。在伊斯坦布尔大巴扎,店主开价300里拉的灯,我最终以120里拉成交。关键不是压到最低,而是让双方都觉得赢了——他赚了合理的利润,我得了心仪的物品。那种成交后的握手和微笑,本身就成了旅行记忆的一部分。

旅行就像天气预报——多数时候阳光明媚,但总有突然下雨的可能。特殊情境下的旅行常识,就是背包里那把折叠伞,平时不占地方,下雨时却格外珍贵。这些知识在标准攻略里很少提及,却往往决定了一段旅程是成为历险记还是灾难片。

每种旅行方式都有其隐藏的使用手册。自驾游看似自由,实则需要应对各种突发状况。在冰岛环岛公路,我租的车突然提示胎压异常,手机信号时有时无。后来才明白,碎石路段对轮胎的损耗远超预期——租车时选择全险可能多花些钱,但遇到这种情况就能淡定许多。

邮轮旅行像座移动的孤岛,规则与陆地截然不同。船上消费大多绑定房卡,离船前统一结算。我的建议是每天核对消费明细,曾在加勒比海航线上发现被误记了两杯鸡尾酒——不是大数目,但积累起来也够一顿不错的岸上晚餐。

背包客的轻量化哲学需要重新定义“必需品”。在秘鲁徒步时,同行女孩的登山杖断裂,她用树枝和胶带制作的临时手杖比原版更耐用。这种应变能力比任何昂贵装备都重要——大自然从不按说明书运行。

商务旅行者面临的是另一种挑战。跨国会议期间,我学会永远多带一套正装,托运行李延误时这套备用品就是救命稻草。时差调整也有技巧:向东飞行提前入睡,向西飞行尽量保持清醒,这个简单规律让我的会议状态提升明显。

带孩子旅行是场精心策划的即兴演出。在东京迪士尼,看到有家长带着幼儿排两小时队,结果孩子中途哭闹离场。我的经验是:规划时采用“三小时原则”——每三小时必须安排休息或进食,孩子的耐心像手机电量,需要定期充电。

老年人出游需要重新定义“舒适”。我母亲腿脚不便,却坚持要去布拉格。解决方案是提前预约轮椅服务,选择有电梯的酒店,景点游览避开台阶多的路线。那些斜坡和无障碍设施,平时不会注意,需要时才发现如此重要。

过敏体质者的旅行是场隐形冒险。在泰国餐厅,朋友对花生严重过敏,我们用翻译软件生成泰语说明卡片,详细列出禁忌食材。后厨特意派厨师出来确认,那份谨慎让人感动——特殊需求只要沟通得当,通常都能获得理解。

孕妇旅行处在微妙平衡中。航空公司对孕周有明确规定,某些目的地医疗条件也需要评估。表妹怀孕五月时选择邮轮度假,船上的医疗中心和中途靠港设计,既满足活动需求又提供安全保障——关键是在冒险与谨慎间找到那个甜蜜点。

突发事件像旅行中的暗礁,看不见却真实存在。护照丢失是最常见的噩梦,我的应对流程是:立即报警获取报案证明,联系大使馆办理旅行证,同时准备证件照片和复印件——这些材料平时扫描存在云端,需要时随时打印。

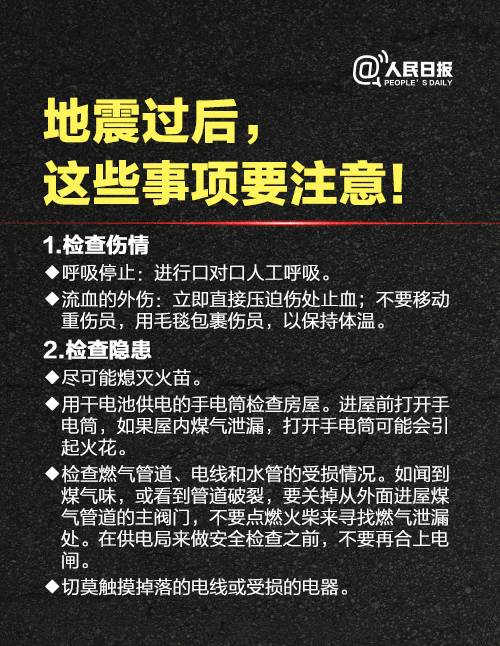

自然灾害应对需要本地化知识。在日本遭遇地震时,当地朋友教我的第一反应不是逃跑,而是打开房门防止变形卡住,然后躲进结实的桌子下。这些与直觉相反的动作,可能在关键时刻提供保护。

政治动荡时的撤离计划不该临时制定。在某个东南亚国家遇到游行封路,得益于提前标记了大使馆位置和备用撤离路线,我们绕开封锁区顺利抵达机场。那些标在地图上的标记,平时显得多余,危急时就是导航灯。

医疗紧急情况最考验准备程度。在挪威徒步时同伴扭伤脚踝,随身急救包里的弹性绷带和止痛药起了大作用。更关键的是购买了包含直升机救援的保险——希望永远用不上,但需要时才知道价值。

文明旅行是种双向尊重——对目的地负责,也是对自己旅行体验的维护。在加拉帕戈斯群岛,所有游客必须走指定路线,不能触摸动物,甚至要清洁鞋底防止带入外来物种。这些规定初看繁琐,实则是保护这片净土的必需。

塑料污染在旅游区尤其严重。巴厘岛某些海滩的塑料碎片数量触目惊心,现在我习惯在背包里放个折叠购物袋和水壶。这个小举动不仅减少垃圾,偶尔还能获得商家好感——在清迈夜市,摊主看到自备购物袋,主动给了折扣。

野生动物观察需要克制的美德。在肯尼亚safari时,有游客为拍角马过河试图驱赶车辆靠近。真正的野生动物观察者懂得保持距离,用长焦镜头代替干扰——那些自然状态下的画面,远比摆拍珍贵。

文化遗产地需要特别的呵护。吴哥窟的某些浮雕被摸得光滑发亮,千年石刻就这样慢慢消失。我现在参观这类景点会特别小心,不靠不摸,连呼吸都放轻——有些风景应该永远留在原地,而不是带走或改变。

记得在冰岛黑沙滩,警示牌用多国语言写着“注意疯狗浪”。仍有游客为拍照越过警戒线,最终被大浪卷走。真正的旅行智慧不仅是知道做什么,更是明白不做什么——对自然保持敬畏,对文化保持尊重,这些无形的行囊比任何纪念品都重要。