出国旅行最让人紧张的就是语言不通。我记得第一次独自去纽约时,在肯尼迪机场拿着地图转了半天,就是不敢开口问路。其实掌握几个基础短语,就能让整个旅程顺畅许多。

迷路时这些表达能帮你快速找到方向:

方向词汇要记牢:left(左)、right(右)、straight ahead(直走)、intersection(十字路口)、landmark(地标)。问路时记得先说"Excuse me",这是基本的礼貌。

交通工具上的沟通其实很简单:

地铁里经常听到"transfer"(换乘)和"terminal"(终点站)。买票时说"round trip"是往返票,"one way"是单程票。这些词在自动售票机上也很常见。

办理入住时这几个句子很实用:

酒店工作人员可能会问"How many nights?"(住几晚?)或"May I see your passport?"(能看一下您的护照吗?)。提前准备好证件会很省时间。

掌握这些基础短语,旅行中的基本沟通就没问题了。下次出国前把这些句子读几遍,你会发现自己更有信心开口说英语。

在异国他乡,最让人放松的时刻莫过于品尝当地美食和悠闲购物。我至今记得在曼谷街头,面对琳琅满目的小吃摊却不知如何点单的窘迫。其实只要掌握几个关键短语,这些场景就会变成旅途中最愉快的记忆。

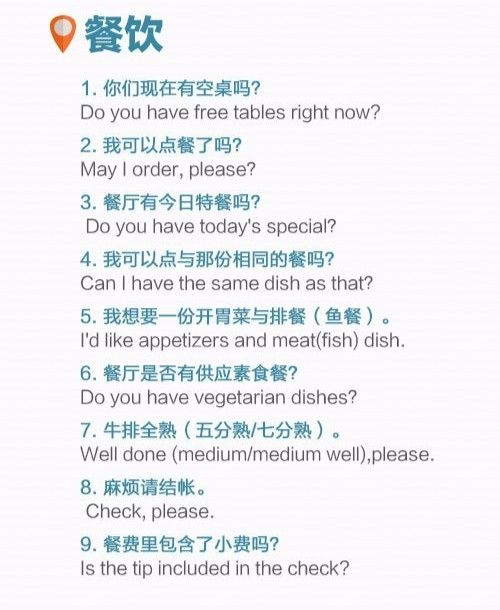

走进餐厅时这些表达能让你从容应对:

特别需求要会说:"No spicy, please"(请不要放辣)、"I'm allergic to seafood"(我对海鲜过敏)。结账时说"Check, please"(买单)比划手势更显礼貌。记得在高级餐厅,"Can I have the bill?"比直接说"I want to pay"更得体。

市场里讨价还价其实很有趣:

支付方式要清楚:"cash"(现金)、"credit card"(信用卡)、"mobile payment"(移动支付)。询问尺寸时说"Do you have this in a larger size?"(这个有大一号的吗?)。在免税店记得问"Is this tax-free?"(这个免税吗?),能省下不少钱。

探索当地美食需要一点技巧:

素食者可以说"I'm vegetarian"(我是素食者)。想尝试街头小吃时指着食物说"One portion of this"(这个来一份)最简单。看到不认识的食材时问"Is this sweet or savory?"(这个是甜的还是咸的?)能避免踩雷。

这些短语就像打开当地文化的钥匙。上周我教朋友用"Is this authentic local food?"(这是地道的当地食物吗?)在东京找到了隐藏的居酒屋。掌握这些表达,你会发现与当地人交流的乐趣远超过购物和美食本身。

旅行中最让人心跳加速的时刻往往发生在计划之外。去年在罗马地铁站,我亲眼目睹一位游客捂着流血的手指四处比划却无人理解的焦急模样。那一刻我意识到,掌握紧急情况下的英语表达不是选修课,而是必修课。

身体不适时需要准确传达信息:

描述症状要具体:"I feel dizzy"(我头晕)、"I have diarrhea"(我腹泻)。药物过敏必须说清楚:"I'm allergic to penicillin"(我对青霉素过敏)。遇到紧急情况喊"Call an ambulance!"(叫救护车!)比慌乱更有用。我总建议朋友把血型和过敏信息写在卡片上,这个习惯可能救人一命。

丢失物品时的冷静沟通很重要:

在酒店可以说"Please check the security cameras"(请查看监控录像)。描述物品特征:"It's a brown leather wallet with my ID inside"(是个棕色皮夹,里面有我的身份证)。记得立即联系"Where is the police station?"(警察局在哪里?),及时报案能提高找回几率。

遇到严重情况要知道如何求助:

记住领事馆求助句型:"My passport was stolen. I need assistance from the consulate."(我的护照被偷了,需要领事馆协助)。紧急电话号码要提前存入手机,包括当地报警电话和领事保护热线。有个实用建议:把领事馆地址和电话写在随身纸条上,手机没电时这就是你的救命稻草。

这些表达希望你永远用不上,但必须准备。就像我总对旅伴说的,带着这些短语上路,就像多了一份隐形保险。真正的旅行安全感,来自于知道在最糟糕的情况下,你依然能够有效求助。

在京都的茶道体验馆,我笨拙地跪坐在榻榻米上,看着日本老奶奶用优雅的动作沏茶。当我用刚学的日语问候时,她眼睛弯成了月牙,突然改用流利英语说:"你的心意比语法更重要。"这句话我一直记着——跨越语言的交流,往往始于最简单的社交互动。

打破陌生从一句问候开始:

自我介绍不必复杂:"I'm Li Wei, first time visiting your country"(我是李伟,第一次来你们国家)。回应赞美可以说"That's very kind of you"(您太客气了)。记得有次在爱尔兰酒吧,我说"I'm here to enjoy your famous hospitality"(我来体验你们著名的好客),结果整个晚上都在听当地人讲城堡传说。

避免尴尬从了解习俗开始:

在泰国学会问"Should I take off my shoes?"(需要脱鞋吗?),在意大利明白了"Are tips included in the bill?"(小费包含在账单里吗?)。最难忘是在土耳其,店主教我右手抚胸微微鞠躬的当地礼节,那个简单动作让我瞬间融入了集市氛围。

记录美好瞬间的礼貌表达:

指导拍照角度:"Could you get the whole building in the background?"(能把整栋建筑拍进背景吗?)。分享照片时说"I'll send you these photos via WhatsApp"(我会通过WhatsApp发照片给你)。有次在冰岛,我用"Your dog is so photogenic"(你的狗很上镜)打开了话匣子,后来竟被邀请去参加了当地人的家庭烧烤。

社交短语就像旅行中的万能钥匙。它们可能不完美,但足够为你打开一扇扇通往真实体验的门。就像那位京都老奶奶教会我的,交流的精髓从来不在完美发音,而在于你愿意伸出手的勇气。

在伊斯坦布尔的香料市场,我盯着摊主飞快翻动的手指发愣。"Elli beş lira"他重复道,看我一脸茫然,便抓过我的记事本写下"55₺"。那一刻我突然意识到,数字才是跨越所有语言障碍的万能钥匙。

数字是旅行中的隐形地图:

讨价还价时用"That's a bit expensive for me"(对我来说有点贵)。询问折扣:"Is there a discount for cash?"(付现金有折扣吗?)。在摩洛哥集市,我学会用"Last price?"(最低价?)配合计算器讨价还价,摊主们看到计算器都会心一笑——那是我们共同的语言。

时间概念因文化而异:

预约时用"I'd like to make a reservation for two at 7 PM"(我想预约晚上7点两人位)。赶时间说"I'm in a bit of a hurry"(我有点赶时间)。记得在西班牙,我按习惯下午2点去找餐厅,却发现"Siesta time"(午休时间)要持续到4点——那个下午我学会了尊重当地的时间节奏。

俚语是融入当地的快捷方式:

问路时说"Where's the nearest WC?"(最近的厕所在哪?)。年轻人之间用"What's the wifi password?"(WiFi密码是多少?)往往能开启对话。在澳大利亚青旅,我听懂"arvo"代表下午,"brekkie"是早餐时,突然感觉自己不再是纯粹的游客。

这些看似琐碎的表达,实际上构成了旅行中的生存工具箱。数字让你不被宰,时间短语让你不错过,俚语则让你听起来不那么像新手。就像那个土耳其摊主教会我的,当语言失效时,数字和手势永远是你的备用语言。