写旅行演讲稿就像打包行李。你得知道该带什么,怎么摆放,最后拉上拉链时还要留点惊喜空间。我见过太多人把精彩旅行经历讲得支离破碎,往往就是框架没搭好。

任何演讲稿都像一座建筑,需要稳固的骨架。旅行演讲尤其如此——你要带着听众完成一次语言上的旅程。

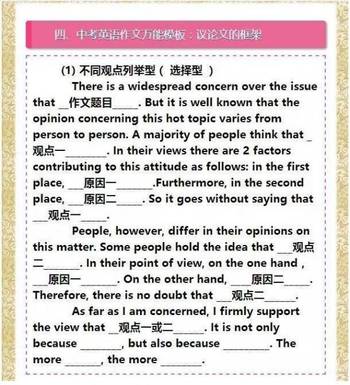

基本结构包含三个核心部分:开场、主体、结尾。开场是邀请函,让听众愿意跟你走;主体是旅程本身,要有清晰的路线;结尾是回程礼物,让听众带着某种感受离开。

记得我第一次准备旅行演讲时,把所有精力都放在描述风景上。结果发现,没有结构的美丽词句就像散落的珍珠,需要一根线把它们串起来。这根线就是你的演讲框架。

好的开场白是打开听众心门的钥匙。对于旅行主题,你有太多有趣的方式可以尝试。

不妨从一个问题开始:“你有没有过那样的时刻,站在陌生城市的街头,突然感到既渺小又自由?”问题能立即建立连接。或者用一段感官描述:“马拉喀什的夜晚,空气中混合着薄荷茶香、烤肉烟雾和远处传来的祷告声...”

个人故事往往最有效。分享你最初为什么选择那个目的地,或者旅行中最意外的瞬间。真实的小故事比宏大的宣言更能打动人。

我特别喜欢用对比开场:“去日本前,我以为东京会是科幻电影里的未来城市。真正让我着迷的,却是京都寺庙里一片枫叶落下的声音。”这种反差立即勾起好奇心。

主体部分是演讲的躯干,需要清晰的脉络支撑你的旅行故事。

时间顺序是最自然的选择——按照你旅行的先后过程来讲述。从抵达的兴奋,到探索的发现,再到离别的不舍。这种线性叙述让听众容易跟随。

主题式组织也很有用。比如按“味道”、“色彩”、“声音”来划分段落,或者聚焦于“当地人”、“食物”、“风景”等不同方面。这样能展现目的地的多维面貌。

情感曲线值得考虑。从期待到惊喜,从困惑到理解,从疲惫到感动。听众不仅想知道你去了哪里,更想感受你的情感变化。

关键是要有重点,不是流水账。选择三到五个最打动你的时刻深入描绘,胜过蜻蜓点水地罗列所有经历。

结尾是你留给听众的最后印象,应该像日落一样让人回味。

一种有效方式是回到开场。如果你以一个问题开始,现在给出答案或更深的思考。如果以某个场景开场,可以展示那个场景如何改变了你的视角。

分享旅行带给你的领悟或改变。“站在那片沙漠中,我明白了为什么古人说星辰是夜空的诗句...”这种个人化的反思往往最有力量。

我常常建议以邀请结束——不是简单的“谢谢聆听”,而是“希望你们也有机会去亲身体验”,或者更巧妙的“下次当你感到生活困顿时,也许该买一张机票了”。

最好的结尾让听众感到旅程虽结束,但某种东西刚刚开始。可能是对某个地方的向往,对旅行的重新认识,或者只是心头一抹温暖的记忆。

语言是旅行的翅膀。合适的词汇能让听众看见风景,恰当的句式能让他们听见远方,而真诚的情感能让所有人一起心跳。我至今记得第一次用英文描述西藏经历时,那个英国老太太眼里的光芒——语言真的能带人旅行。

专业词汇不是用来炫耀的,而是为了让描述更精确。就像你不会把所有的山都叫做mountain。

地形词汇需要区分。mountain指高山,hill是丘陵,cliff是悬崖,valley是山谷。描述海滩时,sandy beach不同于pebble beach,而rocky coast又有独特风貌。这些细微差别能让画面立即具体起来。

当地特色词汇增添真实感。在意大利演讲时提到piazza比square更有味道,在法国讲述时用boulangerie比bakery更贴近生活。适当融入当地词汇,就像在演讲中撒了点异国香料。

我有个小习惯——准备一个“目的地词汇表”。比如讲京都时,一定会包括torii(鸟居)、sakura(樱花)、ryokan(日式旅馆)。这些词不多,但每个都能点亮一个场景。

描述景点时,句式就是你的相机镜头。长句展现全景,短句捕捉细节。

感官句式最有效。“The Grand Canyon doesn't just look vast—you can feel the dry desert wind on your skin, hear the eerie silence between gusts, and taste the dust in the air.” 这种多感官描述让听众身临其境。

比较句式帮助理解。“Venice is like a watercolor painting come to life, where every building seems to be slowly melting into the canals.” 熟悉的比喻让陌生变得亲切。

动态句式创造活力。不说“There are boats on the river”,而说“Wooden boats glide along the muddy waters of the Mekong”。动词让场景活起来。

我特别喜欢用现在时态描述永恒的特征。“The sun always sets behind the mountains, painting the sky in shades you won't find in any color palette.” 这种现在时让美景超越时间限制。

修辞是情感的桥梁。好的修辞不是装饰,而是让听众与你同频共振的工具。

隐喻和明喻创造深度。“Traveling through rural Vietnam is like reading a poem written in rice paddies and misty mountains.” 这种比喻不仅描绘景象,更传递感受。

排比增强节奏。“I came for the beaches, I stayed for the people, I returned for the memories.” 三个平行结构,勾勒出完整的旅行体验。

反问引发思考。“Have you ever wondered what silence really sounds like? I found it in the Sahara at midnight.” 问题让听众主动参与你的旅程。

记得描述冰岛极光时,我说“It was as if the sky had decided to dance just for us”。后来好几个听众说,那句话让他们决定要去冰岛。修辞的力量就在于此——它传递的不仅是信息,更是冲动。

在英文演讲中描述异文化,需要特别的敏感度。你不是在评判,而是在搭建理解之桥。

避免绝对化表述。不说“Chinese people are...”,而说“In my experience, many Chinese people...”。这种保留空间的说法更显尊重。

谨慎使用敏感词汇。描述宗教场所不用shrine或idol这类可能带有贬义的词,改用temple或statue。政治、宗教话题最好避开,除非是你的专业领域。

解释文化概念时保持中立。“The Japanese bow isn't just a greeting—it's a complex language of respect that varies by angle and context.” 这种解释既专业又开放。

幽默要跨文化检验。你觉得好笑的事,在不同文化背景可能引发误解。我曾在演讲中开玩笑说英国食物单调,后来才意识到台下有英国听众。现在我会说“British cuisine has its own unique charm”,既诚实又礼貌。

说到底,描述其他文化时的黄金法则是:带着好奇去发现,带着尊重去分享,带着谦逊去理解。你的演讲不是文化指南,而是一封邀请函。

写完演讲稿只是开始,就像打包好行李不等于已经到达目的地。真正的魔法发生在你站上台的那一刻。我至今记得第一次用英文演讲时的紧张——手心出汗,声音发颤,但当我看到第一张微笑的脸,一切都变得值得。

好文章是改出来的,好演讲更是如此。初稿只是原材料,需要反复打磨才能发光。

朗读测试最有效。把稿子大声读出来,你会立即发现哪里拗口。那些让你喘不过气来的长句,那些舌头打结的发音,都是需要修改的信号。我习惯用手机录音,回听时总能发现新的问题。

间隔阅读带来新视角。写完初稿后放一两天再看,就像用陌生人的眼睛重新审视。昨天还觉得精妙的比喻,今天可能就显得做作。这种时间距离让你更客观。

精简是永恒的原则。每个词都要争取存在的权利。把“at this point in time”改成“now”,把“due to the fact that”换成“because”。简洁的英文往往最有力量。

寻求外部反馈很重要。找个英语母语的朋友听听你的演讲,他们能指出你忽略的文化细节。记得有次我用了“once in a blue moon”形容罕见美景,美国朋友笑着说“那是形容事情罕见,不是美景”。这些小修正让表达更地道。

声音是你的第一件乐器。同样的句子,不同的演绎方式会产生完全不同的效果。

停顿比说话更重要。适当的沉默让重点更突出,给听众消化时间。在关键观点前停顿,在情感转折处停顿,在需要强调时停顿。沉默不是空白,而是另一种表达。

音调变化避免单调。想象你在讲故事,而不是念说明书。提到惊喜时音调上扬,描述壮丽景象时声音饱满,分享感动时语气温柔。录音回放时,如果你自己都觉得无聊,听众肯定更无聊。

语速需要精心设计。复杂内容慢一些,简单叙述快一点。介绍历史文化背景时放慢,讲述有趣见闻时加快。这种节奏变化让演讲更有音乐感。

我每天会对着镜子练习十分钟,重点不是内容,而是观察自己的表情和声音是否匹配。说“这地方美得让人窒息”时,你的声音应该真的带着那种惊叹。

你的身体也在演讲。手势、眼神、站姿都在传递信息。

眼神交流建立连接。不要扫视全场,而是每次专注地看着一个人说完整句话,再自然移向下一个。这种一对一的错觉让每个听众都感觉你在对他说话。

手势应该自然放大。日常聊天的手势幅度太小,需要适当放大才能让后排观众看见。但别变成机械挥手——手势应该来自真实的表达冲动。

站姿传递自信。双脚与肩同宽,身体微微前倾,这个姿势既稳定又显得投入。避免摇晃、抖腿这些小动作,它们会分散注意力。

视觉辅助是配角不是主角。PPT应该只有关键词和高质量图片,而不是满屏文字。有一次我演讲时只放了一张撒哈拉星空的照片,配合着描述,效果比十页文字都好。记住,你才是演讲的核心。

意外总会发生,准备越充分,应变越从容。

忘词时不要慌张。深呼吸,看看笔记,或者用一句“Let me rephrase that”争取时间。其实听众根本不知道你忘了什么,只有你自己在意。

技术故障时有发生。PPT打不开?麦克风没声音?准备一个不需要任何辅助也能完成的版本。我总会把最重要的内容记在脑子里,确保即使回到原始时代也能完成演讲。

问答环节需要策略。遇到不会的问题,诚实说“That's a great question I don't have the answer for right now”比胡编乱造好得多。或者把问题抛回给听众:“What do you think?” 互动往往能产生精彩的火花。

即兴发挥来自充分准备。听起来矛盾,但真正的自由来自严格的训练。当你对内容足够熟悉,就能在框架内自由舞蹈。有一次演讲时看到窗外下雨,我临时加了句“Even the sky is crying because my journey is over”,那个即兴改动获得了最热烈的掌声。

说到底,最好的演讲不是完美的表演,而是真实的分享。你的紧张、你的热情、你的小失误,都是让演讲鲜活起来的部分。站在台上,分享你的旅行故事——这本身就是一次冒险。