旅行不只是从一个地方到另一个地方的移动。它更像是一种生活方式的延伸,一种探索未知的渴望。有人把旅行比作翻开一本立体的百科全书,每一页都有不同的风景和故事。

从周末郊游到环球航行,旅行的形式多种多样。短途旅行可能只是去邻近城市度过一个周末,长途旅行则可能跨越多个时区。休闲旅行注重放松和享受,商务旅行带着明确的工作目的。背包客偏爱自由随性的方式,跟团游则提供更结构化的体验。探险旅行追求刺激和挑战,文化旅游专注于历史和艺术的深度体验。

我记得去年秋天的一次短途自驾游,只是随意选择了一个没去过的小镇。那个午后在陌生街道上漫步的感觉,至今想起来都很温暖。旅行就是这样,不一定需要宏大的计划,有时候最简单的出发也能带来最珍贵的回忆。

旅行让我们暂时跳出日常生活的框架。它打破固有的思维模式,提供重新认识世界的机会。在异国他乡,我们学会用新的视角看待问题。那些在旅途中遇到的陌生人,往往能给我们带来意想不到的启发。

身体和心灵都能在旅行中得到滋养。新鲜的空气、不同的饮食、多样的活动方式,这些都是对健康的投资。更重要的是,旅行中的经历会慢慢改变我们看待生活的方式。面对陌生的环境,我们不得不变得更开放、更包容。

有个朋友告诉我,她在一次独自旅行中学会了如何与自己相处。那些在路上的日子让她明白,幸福其实不需要太多外在条件。这种领悟,可能比任何纪念品都更有价值。

现在的旅行方式正在发生深刻变化。可持续旅行越来越受关注,旅行者更在意自己的足迹对环境的影响。选择环保住宿、支持当地经济、减少塑料使用,这些细节都体现出人们对负责任旅行的追求。

科技彻底改变了我们的旅行体验。从在线预订到虚拟导览,从实时翻译到智能导航,数字工具让旅行变得更便捷。社交媒体则让旅行经验的分享变得即时而广泛。

个性化定制成为新趋势。人们不再满足于千篇一律的行程,而是希望获得独一无二的体验。深度游、主题游、沉浸式体验,这些都在回应着现代旅行者对个性化需求的渴望。

疫情后的旅行观念也在转变。健康安全成为重要考量,灵活预订成为标配。更多人开始珍惜每一次出行的机会,把旅行视为生活中不可或缺的部分。

选择旅行目的地就像在绘制一幅属于自己的地图。需要考虑的因素远比想象中复杂。气候季节直接影响旅行体验,雨季的东南亚和冬季的北欧带来完全不同的挑战。当地文化习俗值得提前了解,某些宗教节日可能让整个城市的节奏发生变化。

安全状况必须放在首位考量。我通常会查阅外交部发布的旅行提醒,同时浏览近期游客的真实评价。基础设施完善程度也很关键,特别是带着老人或孩子出行时,医疗资源和交通便利性可能成为决定性因素。

预算限制往往是最现实的考量。热门旅游城市消费水平可能超出预期,而一些新兴目的地反而能提供更高性价比的体验。去年我原本计划去日本,最后却选择了台湾,发现那里的文化底蕴和美食体验同样令人难忘,而且预算节省了近三分之一。

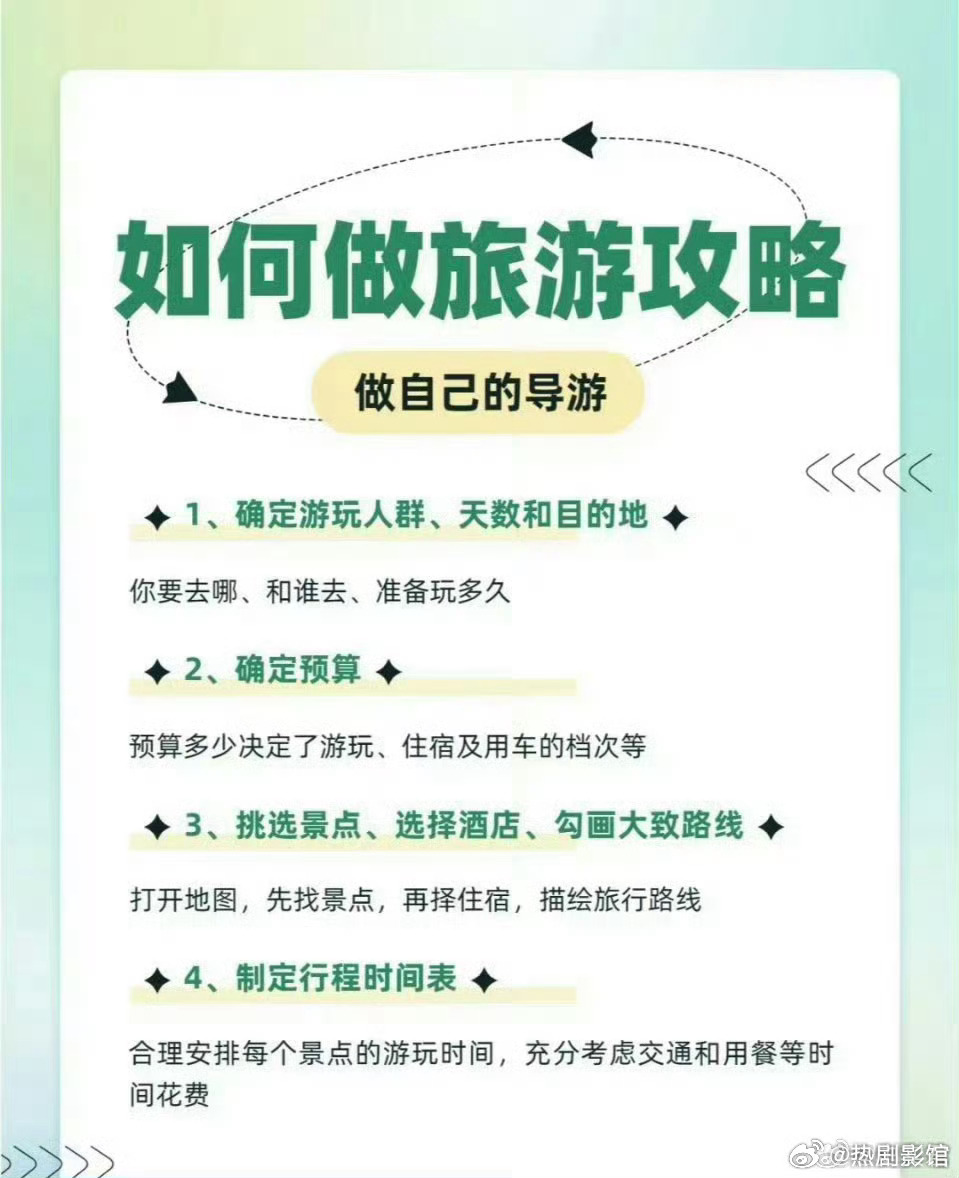

行程规划需要把握节奏感。把行程排得太满就像在完成工作任务,失去了旅行的悠闲本质。理想的状态是每天安排2-3个主要活动,留出足够的弹性时间应对意外发现。

预算制定应该细分到每个环节。交通费用通常占比较大,提前预订能获得可观折扣。住宿选择需要平衡位置和价格,有时候偏离中心区域几分钟路程,就能省下不少预算。餐饮费用容易被低估,实际上尝试当地小吃和市集采购都能有效控制开支。

记得第一次独自旅行时,我把预算精确到每顿饭的金额。虽然看起来有些刻板,但这种规划确实避免了旅途中的资金紧张。现在我会预留15%的应急资金,用于应对汇率波动或突发状况。

打包行李是门艺术。过度打包和准备不足都会影响旅行质量。核心原则是“轻便实用”,每件物品都应该经过必要性评估。

电子产品现在成为旅行必备。除了手机和充电器,移动电源、转换插头、便携WiFi都值得考虑。药品准备要因人而异,基础感冒药、肠胃药、创可贴应该成为标准配置。如果去特殊环境,高原药品或防蚊用品也需要提前准备。

服装选择要适应当地气候和文化。我去中东旅行时特意准备了长袖衣物和头巾,这不仅是对当地文化的尊重,也确实让旅行体验更顺畅。舒适的鞋子可能是最重要的装备,毕竟大部分旅行时间都在行走中度过。

旅行保险不是可有可无的选项。医疗运送、行李丢失、行程取消,这些意外发生的概率比想象中高。选择合适的保险需要仔细阅读条款,特别是医疗赔付额度和紧急救援服务范围。

电子资料备份同样重要。我会把护照、签证、保险单扫描件存在手机和云端,同时准备纸质复印件分开放置。紧急联系人信息应该让家人知晓,定期报平安成为习惯。

有个朋友在欧洲旅行时突发阑尾炎,幸好购买了包含医疗运送的保险。这个经历让我意识到,安全保障的投入永远物超所值。现在我会特别关注保险中的医疗条款,确保在异国他乡也能获得及时救助。

熟悉当地交通系统能节省大量时间。地铁线路图看似复杂,其实掌握几个关键换乘站就足够应对大部分行程。公交系统往往更贴近本地生活,我习惯用不同颜色标记经常乘坐的线路。

离线地图应用改变了旅行方式。下载当地地图包后,即使没有网络也能准确定位。记得在京都迷路时,正是提前下载的离线地图带我找到了那家隐藏在小巷里的百年茶室。纸质地图作为备用永远是个好主意,手机没电时它们就是救命稻草。

共享单车和步行适合探索城市细节。去年在阿姆斯特丹租了辆自行车,跟着当地人的骑行路线发现了许多旅游指南上找不到的可爱咖啡馆。步行节奏让人更容易捕捉到城市的生活气息,转角可能遇见意想不到的风景。

住宿位置决定旅行便利度。距离主要景点或交通枢纽步行10-15分钟的区域通常性价比最高。太靠近景区往往价格虚高,而过于偏远则会消耗太多时间在往返路上。

民宿体验越来越受欢迎。通过短租平台能找到充满当地特色的住处,房东提供的本地建议往往比旅游手册更实用。我在清迈住过一家传统泰式木屋,房东每天早晨都会准备不同的热带水果,还分享了只有本地人才知道的夜市摊位。

连锁酒店有其独特优势。会员积分制度和标准化服务让人安心,特别是在长途旅行的后半段。预订时直接联系酒店有时能获得比平台更优惠的价格,这个发现让我省下不少住宿预算。

街头小吃是了解当地文化的窗口。观察摊位卫生状况和顾客流量能快速判断食物安全性。我总选择排队较长的摊位,本地人的选择通常不会出错。记得在曼谷尝试街边pad thai的经历,那份镬气和风味是高级餐厅无法复制的。

饮食卫生需要特别注意。瓶装水在卫生条件欠佳地区是必需品,冰块也可能成为腹泻源头。热带地区的水果最好亲自去皮,避免切好售卖的果盘。随身带些消化药能应对偶尔的肠胃不适。

饮食规律容易被旅行打乱。我会在包里常备能量棒或饼干,防止低血糖影响游览心情。尝试当地特色时量力而行,过于刺激的调味可能让肠胃难以适应。

基础当地用语能拉近距离。学会“你好”、“谢谢”、“再见”这几个词,配合微笑就能传递善意。发音不标准也没关系,当地人通常欣赏这种尊重他们文化的尝试。

肢体语言需要留意文化差异。在泰国头部被视为神圣部位,随意触摸可能引起不适。日本鞠躬的幅度、中东左手的使用禁忌,这些细节都能体现旅行者的素养。

拍照礼仪经常被忽视。拍摄当地人前最好先获得同意,某些宗教场所禁止摄影。我习惯用眼神和手势询问,被拒绝时微笑离开即可。这些细微举动能让旅行更加顺畅愉快。

重要证件分散存放很必要。护照复印件、电子备份、酒店地址应该分开放置。我在行李中总会放一张写有酒店信息的卡片,即使手机丢失也能顺利返回住处。

现金分装是实用经验。钱包里只放当日所需金额,其余分散在行李不同位置。信用卡冻结电话应该提前存入手机,遗失时能第一时间联系银行处理。

保持冷静是应对意外的关键。去年在罗马遇到罢工导致交通瘫痪,原本焦虑的心情在找到一家地道意式咖啡馆后逐渐平复。意外有时会带来独特的旅行记忆,关键是调整心态灵活应对。