想象一下闭紧嘴巴时,上下牙齿本该像两扇严丝合缝的门板紧密贴合。开颌却让这扇门留了道缝隙——即便用力咬合,前牙也无法正常接触。这种咬合异常在口腔医学中被称为开颌畸形,就像一扇永远关不严实的门。

我接触过不少患者,最初都以为这只是个小问题。有位年轻设计师告诉我,她直到体检时牙医指出,才意识到自己多年来用门牙咬不断面条是异常现象。这种后知后觉很常见,因为开颌的形成往往悄无声息。

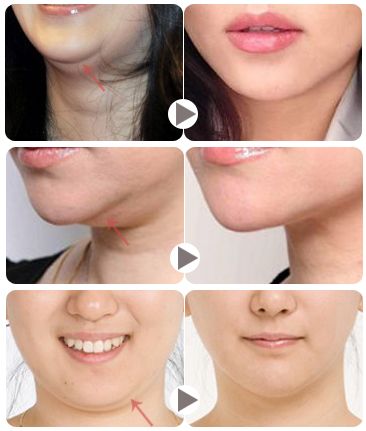

最直观的特征是前牙区出现垂直向缝隙。当你自然闭合牙弓,会发现上下前牙之间留有空隙,像被什么无形的东西撑开着。这个缝隙可能只有1-2毫米,也可能宽到能伸进小指。

伴随的细节很微妙:

- 说话时可能带有轻微漏风声,特别是发“丝”、“吃”这类需要舌尖抵住前牙的音

- 面部轮廓有时会显得较长,下三分之一面高增加

- 咀嚼效率下降,很多人会不自觉地改用后牙研磨食物

- 部分人存在舌体位置异常,习惯将舌头伸入那个缝隙

这些表现初期可能不影响生活,但随时间推移会逐渐显现。我注意到许多患者已经发展出代偿性咀嚼模式,自己却浑然不觉。

开颌远不止影响美观那么简单。那个小小的缝隙会像多米诺骨牌般引发连锁反应。

从功能角度看,正常的咬合关系是我们咀嚼、吞咽、发音的生理基础。开颌打破了这种平衡,长期可能导致颞下颌关节负担加重。我见过一位开颌伴随关节弹响的患者,他说自己吃稍硬的食物时总能听到耳朵附近有细碎的声响。

从发育角度看,儿童期的开颌就像埋下一颗种子。如果不加干预,随着颌骨发育,这个缝隙可能成为引导面部畸形发展的路标。成年后矫正的难度和成本都会显著增加。

口腔健康也受影响。前牙无法行使切割功能,后牙就要承担额外工作负荷。这种代偿机制可能导致后牙过度磨耗,甚至引发牙隐裂。

或许最重要的是,开颌问题关乎生活质量。那个看似微不足道的缝隙,可能在不知不觉中改变着你的呼吸方式、吞咽模式甚至睡眠质量。及早认识它,就是为口腔健康扫清了一个潜在障碍。

站在镜子前仔细观察自己的牙齿排列,或许能看到父母或祖辈的影子。开颌确实存在明显的家族聚集倾向,就像身高、脸型一样,颌骨形态和牙齿排列方式也会在基因中留下印记。

我接待过一对母女,她们的下颌角度、前牙开颌模式几乎如出一辙。这种遗传不一定是简单的"复制粘贴",更多时候表现为颌骨大小不协调、牙弓形态异常等潜在倾向。上颌骨过度垂直向发育,或者下颌骨生长方向异常,都可能成为开颌的先天基础。

遗传因素像是一张蓝图,决定了口腔结构的初始设定。但这不意味着命运已被注定——环境因素往往在先天倾向的基础上发挥着调节作用。

如果说遗传给了开颌一个起点,那么不良习惯就是那个不断推波助澜的隐形力量。这些看似无害的小动作,经年累月地改变着牙齿的位置和颌骨的生长方向。

吮指习惯在儿童中尤为常见。记得有个八岁男孩,因为长期吮吸拇指,上前牙被推向前方,下前牙则向后倾斜,中间形成了明显的开颌间隙。这种力量虽然轻微,但每天持续数小时,足以对抗牙齿自然萌出的力量。

舌习惯的影响经常被低估。正常情况下,舌头应该安静地待在上颚位置。但有些人存在异常舌姿势,比如休息时将舌头置于上下牙之间,或者吞咽时用力前推。这种持续的前向压力会阻止前牙的正常萌出,就像用支架撑开着那扇"未闭合之门"。

口呼吸也是个不容忽视的因素。当鼻子不通畅,人们会不自觉地张嘴呼吸。这时舌头会从正常位置下降,颊部肌肉则向内收缩,这种力量不平衡可能抑制牙弓的正常发育。长期口呼吸的孩子,经常能看到狭窄的牙弓和前牙开颌并存。

还有咬唇、咬物等习惯,都在无声地重塑着口腔结构。这些力量单个看或许微不足道,但日复一日地作用,足以改变牙齿的轨迹。

颌面部的发育是个精密而漫长的过程,任何意外都可能让这条路偏离轨道。某些全身性因素会干扰这个精密的发育程序。

佝偻病等影响钙磷代谢的疾病,可能造成颌骨发育异常。骨骼变得柔软,在肌肉力量作用下更容易变形。这种情况下形成的开颌通常伴随着其他骨骼特征。

内分泌失调也会打乱生长节奏。甲状腺功能异常、垂体疾病等都可能改变颌骨的生长型和生长量。这种开颌往往进展较快,需要同时关注全身健康状况。

我印象很深的一个案例是位青少年患者,他的开颌在青春期突然加重。后来检查发现存在生长激素分泌异常。经过内分泌科和正畸科联合治疗,才控制住了畸形发展。

颅颌面综合征带来的开颌更为复杂。这类患者通常需要多学科团队制定综合治疗方案,单纯的正畸治疗往往不够。

现实中的开颌很少由单一因素导致,更多时候是多种因素交织作用的结果。

外伤是个突发的干扰因素。颌骨骨折如果愈合位置不理想,可能改变整个咬合关系。乳牙早失也是个容易被忽视的问题——那个小小的空隙会引导后继恒牙错误萌出。

某些口腔疾病处理不当也可能埋下隐患。比如扁桃体肥大迫使孩子长期口呼吸,鼻息肉影响鼻腔通气,这些上气道问题经常与开颌相伴出现。

营养状况在发育期尤为关键。均衡的营养支持着颌骨的正常生长,而某些营养素的缺乏可能让颌骨在面对不良习惯时更加"脆弱"。

理解这些成因的复杂性很重要。每个人的开颌故事都是独特的,可能是遗传倾向遇到了特定的环境因素,也可能是多个不良习惯的叠加效应。看清这些形成之路,我们才能更好地规划矫正的归途。

牙齿的移动往往从最细微的变化开始。正常情况下,上下前牙应该轻轻接触,但开颌患者的牙齿却像被某种力量悄悄推开了距离。

我观察过许多患者的牙齿变化过程。最初可能只是某个牙齿萌出位置稍微偏离,或者两颗前牙之间出现几乎看不见的缝隙。这些变化太微小了,很多人根本不会注意到。但随着时间推移,这种偏离会逐渐累积。

有个很形象的比喻:牙齿就像停放在斜坡上的汽车,即使手刹拉得很紧,日积月累的微小滑动也会让车辆离开原来的位置。异常舌位、吮指习惯这些力量就像那个缓坡,持续地影响着牙齿。

前牙区通常最先表现出异常。上门牙开始向前倾斜,下门牙可能向后移动。牙齿之间的接触关系被打破,咬合时出现那个典型的“空隙”。这个空隙最初可能只有1-2毫米,勉强能塞进一张薄纸片。

牙齿的异常排列往往伴随着颌骨的发育异常。这两者就像互相影响的舞伴,一个的失误会带动另一个也偏离轨道。

上颌骨可能过度向下生长,就像建筑物多盖了几层。下颌骨则可能出现顺时针旋转,下巴看起来更后缩。这种骨骼的改变不是一夜之间发生的,而是在整个生长发育期慢慢显现。

我接触过一个案例,孩子在7岁时颌骨关系还很协调,但到12岁时已经能看到明显的开颌倾向。X光片显示他的上颌骨垂直向过度发育,而下颌骨生长方向异常。这种骨骼的失衡让牙齿失去了正常的“地基”。

颌骨的异常发育还会影响整个面型。开颌患者经常伴随着“长面型”,面下1/3比例失调。这种变化是渐进的,家人可能都注意不到每天微小的改变,直到某天翻看旧照片才惊觉差异。

口腔周围的肌肉系统是个精密的平衡装置。当这个平衡被打破,肌肉会不自觉地“站错队”,进一步加剧开颌的发展。

舌肌的位置和功能异常特别关键。正常情况下,舌头应该贴在上颚,但在开颌患者中,舌头经常习惯性地放在上下牙之间。这个位置虽然感觉舒适,却在无形中阻止了前牙的正常萌出。

颊肌和口轮匝肌的力量平衡也很重要。口呼吸患者因为长期张嘴,颊肌会过度紧张向内压迫,而口轮匝肌则相对松弛。这种力量不平衡会限制牙弓的横向发育,形成狭窄的牙弓和开颌并存的情况。

吞咽模式的改变往往被忽视。正常吞咽时牙齿应该轻轻接触,舌头在上颚发力。但异常吞咽时,舌头会前伸到牙齿间,颊肌异常收缩。每次吞咽都是一次对牙齿的“错误引导”,而人每天要吞咽上千次。

咬合关系的破坏是个典型的量变到质变过程。就像多米诺骨牌,一个环节的失误会引发连锁反应,最终导致整个系统的失调。

最初可能只是某个牙齿的早接触,为了避开这个不适点,下颌会不自觉地寻找新的位置。这种适应性移位开始时是功能性的,久而久之就变成了结构性的改变。

后牙区的过度萌出经常被忽略。前牙开颌时,后牙会代偿性地过度萌出来寻求接触。这种代偿让开颌问题更加复杂——不仅前牙不接触,整个咬合平面都发生了扭曲。

我记得有位成年患者描述他的感受:“就像牙齿在慢慢‘迷路’,不知道应该停在哪个位置才合适。”这个比喻很贴切,开颌的形成确实是牙齿和颌骨在多种因素影响下逐渐“迷失”正常位置的过程。

当所有这些变化累积到一定程度,就形成了临床上明显的开颌。这时不仅影响美观,更会妨碍正常的咀嚼功能,甚至引发颞下颌关节问题。理解这个从量变到质变的过程,有助于我们更早地发现并干预开颌的发展。

儿童时期的开颌问题就像一颗刚发芽的种子,表面上看不出什么,但根系已经开始生长。这个阶段的开颌往往与不良习惯紧密相连。

我记得有个6岁的小患者,因为长期吮吸拇指,上门牙已经出现了轻微的前突,上下前牙之间能看到一条细细的缝隙。家长最初觉得这只是孩子的小习惯,没太在意。但正是这些看似无害的习惯,为开颌提供了生长的土壤。

乳牙期和替牙期是颌面发育的关键窗口。这个时期的口腔就像正在施工的建筑工地,任何持续的外力都可能改变最终的“建筑结构”。异常的舌位、口呼吸、吮指这些习惯,每天都在对发育中的颌骨和牙齿施加微小的力量。

儿童的开颌问题有个特点:可逆性较强。如果及时纠正不良习惯,很多轻微的颌骨异常和牙齿排列问题能够自行改善。就像小树苗,在它还没长成大树前,稍微调整生长方向还比较容易。

青春期是开颌问题的“加速期”。这个阶段颌骨迎来第二个快速生长期,各种潜在问题会在这个时期集中爆发。

有个14岁的患者让我印象很深。他在小学时只是轻微的开颌,但进入青春期后,随着身高快速增长,开颌问题也明显加重。上下前牙间的距离从原来的2毫米扩大到5毫米,面型也开始显现典型的“长面型”特征。

这个时期的开颌发展速度确实惊人。颌骨的垂直向过度生长、牙齿的异常萌出、肌肉功能异常,所有这些因素在青春期的生长激素推动下,像滚雪球一样相互强化。原本只是功能性的问题,逐渐固化为结构性的异常。

青春期患者还有个特点:开始在意自己的外貌。那个14岁的患者告诉我,他不敢在同学面前大笑,因为会露出那个明显的牙缝。这种心理压力反过来又可能加重某些口腔不良习惯,形成恶性循环。

进入成年期后,开颌问题进入相对稳定阶段,但并不意味着停止发展。这个时期的开颌更像是一艘确定了航向的船,虽然速度放缓,但方向已经很难改变。

我接触过一位28岁的开颌患者,他的情况在18岁后基本稳定,但近几年因为工作压力大,夜磨牙现象加重,开颌程度又有轻微增加。成年后的开颌问题往往与职业习惯、压力因素产生新的关联。

成年期开颌的另一个特点是代偿机制已经形成。为了维持基本的咀嚼功能,患者的咀嚼肌、颞下颌关节都发展出了各自的“应对策略”。这些代偿虽然短期内维持了功能,长期来看却可能引发新的问题,比如关节弹响、肌肉疼痛。

治疗难度在成年期明显增加。骨骼已经定型,单纯的正畸治疗往往不够,很多情况下需要配合正颌手术。不过好消息是,现在的医疗技术能够为成年开颌患者提供相当有效的解决方案。

观察开颌在不同时期的表现特征,我们能更清楚地理解这个问题的动态发展过程。每个阶段都有其独特的表现和干预机会,把握这些时机对预防和治疗都至关重要。

开颌的预防其实就藏在那些容易被忽略的日常细节里。就像维护一辆车,平时的小保养往往能避免日后的大修。

我见过太多家庭在孩子口腔习惯养成上走了弯路。有个妈妈分享说,她发现三岁的女儿总喜欢把舌头抵在前牙之间,当时没太在意。等到孩子六岁时,前牙已经出现了明显的开缝。这个看似微小的舌位异常,日复一日地推着牙齿向前,最终改变了整个咬合关系。

预防开颌要从这些基础做起:帮助孩子建立正确的吞咽模式,确保舌头放在上颚的正确位置而不是前牙之间。避免长期使用安抚奶嘴或吮吸手指,这些习惯超过三岁就该逐步戒除。留意孩子的呼吸方式,口呼吸不仅影响面容发育,还可能间接导致开颌。

饮食结构也扮演着重要角色。适当给孩子一些需要咀嚼的硬质食物,能促进颌骨正常发育。现在很多孩子吃的食物过于精细,咀嚼肌得不到充分锻炼,颌骨发育自然会受影响。

发现开颌的早期信号,需要家长具备一双“火眼金睛”。有些迹象很明显,有些则相当隐蔽。

最直观的信号是孩子在自然状态下上下前牙无法接触,中间留有空隙。但更多时候,信号藏在细节里:孩子说话时舌尖经常从牙缝中露出,发音不清特别是“s”“z”这类需要牙齿配合的音,或者闭唇时显得特别费力。

我认识的一位细心的父亲,就是在陪孩子写作业时发现了异常。他注意到孩子思考问题时总张着嘴,舌头不自觉地向前伸。这个观察让他们及时找到了牙医,在开颌问题刚露头时就进行了干预。

睡眠时的表现也很能说明问题。打鼾、流口水、夜间磨牙,这些都可能与开颌有关。孩子如果经常抱怨咀嚼疲劳、颞下颌关节处有弹响,更是需要重视的信号。

在开颌问题上,时间真的就是机会。早期干预的效果往往事半功倍,而拖延则可能让简单问题复杂化。

记得一个九岁的小患者,家长在他七岁时就发现了轻微的开颌迹象,但想着“等换完牙再说”。结果两年时间,开颌从3毫米发展到6毫米,治疗难度和周期都大大增加。这个案例让我深感惋惜,如果能早两年介入,可能只需要简单的肌功能训练就能解决。

早期干预的核心在于利用生长发育的潜力。儿童时期的颌骨可塑性很强,通过引导就能回到正常轨道。等到骨骼定型,很多问题就变成了“硬伤”,需要更复杂的治疗手段。

干预的时机选择很关键。一般来说,7岁左右是第一次专业评估的好时机,这时候既能看清趋势,又留有足够的调整空间。当然,如果发现明显异常,任何时候都不算太早。

自我观察很重要,但专业检查不可替代。就像我们不会凭感觉判断身体内部的情况一样,口腔问题也需要专业的“诊断地图”。

常规的家庭观察能发现表面问题,但专业检查能揭示深层原因。是单纯的牙齿问题,还是颌骨发育异常?是肌肉功能失调,还是多重因素叠加?这些都需要专业的设备和分析。

我第一次带女儿做口腔检查时,医生用的一些检查方法让我很受启发。除了肉眼观察,他们还用了功能评估、模型分析、影像检查等多种手段。这些专业工具能发现那些肉眼看不见的趋势和风险。

专业检查还能提供个性化的预防方案。每个孩子的情况不同,风险点也不同。有的需要重点训练舌位,有的需要改善呼吸方式,有的则需要监控颌骨发育节奏。这种精准的预防比泛泛的建议有效得多。

预防开颌就像培育一棵树,在幼苗时期给予适当引导,远比等它长歪了再费力矫正要明智。投入在预防上的时间和精力,最终会以更健康的笑容和更简单的治疗过程作为回报。