那年在成田机场转机,我盯着登机口显示屏上的“boarding”发愣。周围旅客陆续起身排队,我却像个被施了定身咒的木偶。直到地勤人员用日语夹杂英语提醒第三遍,我才红着脸抓起行李往前冲。原来最简单的登机广播都能成为旅行路上的拦路虎。

在东京便利店买水时,我对着收银员连说三遍“water”,对方仍露出困惑的表情。后来发现日本更常用“ミネラルウォーター”(矿物质水)这个词。在浅草寺问路时,我把“Where is the toilet?”说成“Where is the toilet paper?”,对方真的给我指了纸巾贩卖机的方向。这些令人脸红的经历像刺眼的闪光灯,瞬间照亮了语言屏障的存在。

记得有次在巴黎地铁站,我对着自动售票机研究了二十分钟。那些“aller simple”(单程票)、“carnet”(十次票)的选项让我手足无措。最后是位老太太看不下去,直接帮我按了正确的按钮。她离开时说的“Bon courage”(加油)让我既感激又羞愧。这种依赖他人善意的窘迫,成了我决心攻克旅行词汇的最大动力。

回国后我做了件看起来很笨的事——把行李箱里的物品全部贴上便利贴。牙刷旁贴着“toothbrush”,护照套上写着“passport”,连充电宝都挂着“power bank”的标签。每天开合行李箱时,这些单词就像熟悉的老朋友般映入眼帘。三个月后,我发现这些词汇已经深深刻在记忆里,完全不需要刻意背诵。

我特别钟爱收集各国交通标识的图片。德国的“Ausfahrt”(出口)、意大利的“Uscita”、西班牙的“Salida”,这些看似相似的词汇在不同语境中反复出现。某天在慕尼黑机场,我下意识念出“Ausfahrt”时,旁边的德国旅客惊讶地问我是否在德国生活过。那个瞬间,我体会到碎片化积累带来的成就感。

我的词汇本从来不是规整的笔记本,而是手机备忘录里不断更新的清单。在冰岛看到极光后,我记下“aurora”和“Northern Lights”;在土耳其被地毯商人热情招待后,我学会“bargain”和“handmade”。每个单词都带着特定场景的温度,记忆它们就像在整理旅行照片。

有次在曼谷突降暴雨,我跑进一家咖啡馆避雨。店员递来毛巾时说的“rainy season”让我恍然大悟——原来这就是雨季。当即在备忘录记下这个词组,旁边画了个小乌云。后来每次看到这个条目,都能想起那天咖啡的香气和窗外倾盆的雨声。这种带情境的词汇记忆,比任何单词书都来得生动。

如今翻看这些逐年累积的旅行词汇,它们就像盖满各国邮戳的明信片。从最初手足无措的“tourist”,到后来能从容问出“local recommendation”的旅行者,每个单词都是成长路上的印记。语言从来不是考试的题目,而是打开新世界的钥匙。

在京都民宿的早晨,老板娘端来早餐时轻声问:“Would you like some more tea?”我愣了两秒才反应过来,原来“more”在这种情境下表示“再来一些”。这个发现让我意识到,分类学习旅行词汇就像整理行李箱——把同类物品放在一起,用的时候才不会手忙脚乱。

每次经过机场值机柜台,总会注意到旅客们反复确认的几个关键词。“boarding pass”(登机牌)和“gate number”(登机口号码)这类词汇看似简单,却在慌乱时最容易忘记。记得有次在戴高乐机场,一位女士把“transfer”(转机)听成“transit”,差点错过联程航班。

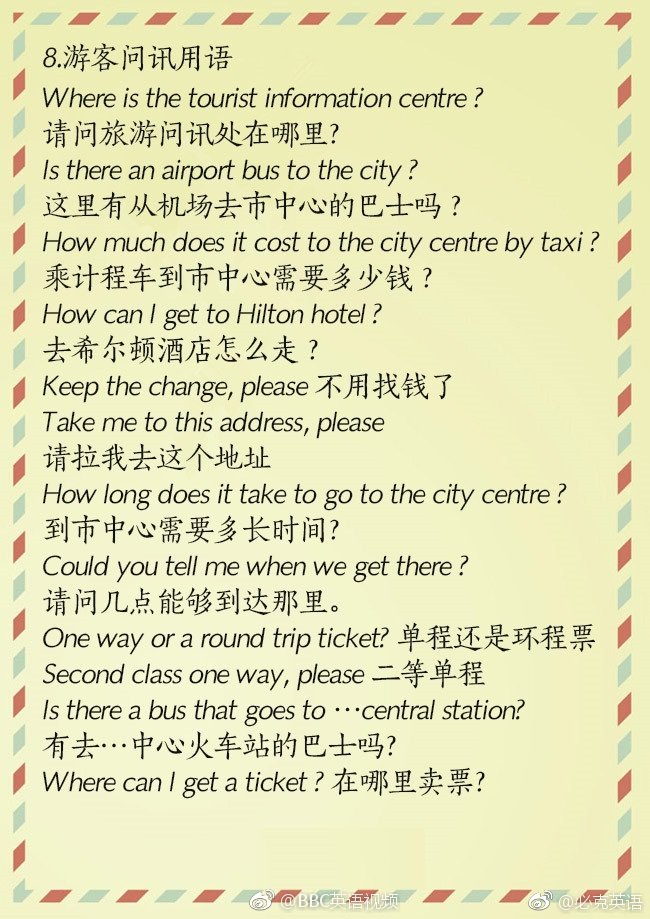

地铁系统的词汇特别值得关注。在伦敦需要分辨“tube”和“underground”,在纽约要记住“subway”,到了东京又变成“metro”。我习惯把交通词汇按场景分类:购票时需要的“single ticket”(单程票)、“round trip”(往返票);乘车时要注意的“platform”(站台)、“next stop”(下一站);还有求助时用得到的“lost and found”(失物招领)、“information center”(咨询中心)。

飞机上的词汇也有其特殊性。那次从新加坡飞悉尼,空乘问“Would you prefer chicken or beef?”时,我旁边的小姑娘小声问母亲“prefer”是什么意思。其实这类餐饮服务用语,提前了解就能从容应对。包括“overhead compartment”(头顶行李架)、“seat belt”(安全带)、“emergency exit”(紧急出口)这些安全相关词汇,都是飞行途中必须掌握的。

曼谷酒店前台的经历让我印象深刻。当时想询问“是否有空房”,却卡在“vacancy”这个词上。后来发现简单说“Do you have a room available?”对方也能明白。住宿词汇最实用的是“check-in”(入住)、“check-out”(退房)、“reservation”(预订)这些基础表达,再加上“Wi-Fi password”、“air conditioning”就足够应对大部分情况。

在威尼斯的小餐馆点餐时,我注意到菜单上“à la carte”(单点)和“set menu”(套餐)的区别。餐饮词汇其实不需要太复杂,能说清“vegetarian”(素食者)、“allergy”(过敏)、“spicy”(辣的)这些关键信息就很好。有次在首尔,朋友因为不知道“to go”就是“打包”的意思,对着店员比划了半天。

我特别喜欢收集各国特色食物的本地叫法。在墨西哥要说“taco”而不是“卷饼”,在越南得知道“pho”是河粉。这些带着地域特色的词汇,往往比标准英语表达更管用。就像在意大利,直接说“espresso”比解释“small cup of black coffee”要简单得多。

台北夜市里,听到游客和摊主的对话特别有意思。“How much is this?”后面总会跟着“Can I try it on?”(可以试穿吗)或“Do you have a larger size?”(有大一号的吗)。购物时最常用的就是询问价格、尺寸、颜色的短语,再加上“discount”(折扣)和“tax refund”(退税)就基本够用了。

问路这件事,我总结出三个黄金句型:“Where is...”(在哪里)、“How can I get to...”(怎么去)、“Is it far from here?”(离这里远吗)。在布拉格老城,靠着这几个句型配合同比划,我成功找到了隐藏在小巷里的咖啡馆。方向词汇也很重要,“left”(左)、“right”(右)、“straight”(直走)这些基础词汇,配合地图使用效果更好。

讨价还价是门艺术。在伊斯坦布尔的大巴扎,商人听到“That's too expensive”(太贵了)时会露出会心微笑,接着就会进入真正的议价环节。“What's your best price?”(最低多少钱)这类表达,用对了能省下不少旅行预算。

马德里地铁站里,亲眼目睹游客手机被偷后手足无措的样子。当时他反复说着“My phone is gone”,警察却需要更具体的信息。紧急词汇不需要多,但一定要准确。“I lost my passport”(护照丢了)、“I need a doctor”(需要医生)、“Call the police”(报警)这些句子,最好永远用不上,但必须会表达。

我习惯把紧急联系人信息存在手机备忘录里,包括“embassy”(大使馆)、“hospital”(医院)、“police station”(警察局)的当地表达。有次在东京感冒发烧,靠着提前准备的“fever”(发烧)、“headache”(头痛)这几个词,在药店买到了合适的药。

旅行中总会遇到计划外的状况。航班取消时要知道“cancel”(取消)和“delay”(延误),物品遗失时要会说“missing”(丢失)和“stolen”(被偷)。这些词汇就像旅行保险,平时不显眼,需要时却能帮大忙。

把旅行词汇分类学习,就像给行李箱装上隔层。当你在异国他乡需要表达时,能够快速在记忆中找到合适的词语。这种有条理的准备,让旅行少了几分慌乱,多了几分从容。

站在罗马特莱维喷泉前,我试着用意大利语说出"希望再次回到罗马"的愿望。旁边当地老人微笑着纠正我的发音,那一刻我突然明白,记忆单词不是往大脑里塞东西,而是编织一张能随时取用的网络。

在里斯本的电车上,我发现把"ticket"(车票)和"validate"(验证)这两个词与黄色电车叮当作响的声音联系起来后,就再也没忘记过。大脑天生喜欢故事,把词汇放进具体场景里,记忆效果会出人意料。

我有个特别管用的方法:给每个重要词汇配个小故事。比如记"luggage"(行李)时,想象自己在机场传送带前等待,突然看到行李箱上系着鲜艳"luggage tag"(行李牌)。这个画面一旦形成,相关词汇就像被胶水粘住一样牢固。有次在阿姆斯特丹机场,我甚至能脱口而出"carousel"(行李传送带)这个平时觉得生僻的词。

联想法最妙的是可以自由创造。把"passport control"(护照检查)想象成通关游戏,把"currency exchange"(货币兑换)联想成魔法变换。在维也纳歌剧院门口等票时,我把"box office"(售票处)想象成藏着珍宝的盒子,这个意象让我在所有英语国家都没搞错过售票处的说法。

每天早上煮咖啡时,我会对着咖啡机念叨"espresso"、"cappuccino"、"latte"。这些餐饮词汇在米兰真正点单时,就像老朋友一样自然地从嘴里溜出来。把词汇学习融入日常routine,效果比专门背诵好得多。

手机成了我的移动词汇本。等地铁时翻翻"boarding"(登机)、"departure"(出发)这些交通词,点外卖时复习"takeaway"(外卖)、"delivery"(配送)。在东京便利店买饭团时,突然意识到"convenience store"这个词已经深深刻在脑子里——因为我在北京也天天路过便利店。

看美剧时有个小习惯:遇到旅行相关场景就暂停,跟读里面的对话。《老友记》里瑞秋在机场的片段,帮我记住了"standby"(候补)和"upgrade"(升舱)。这种无意间的学习,反而比正襟危坐的背诵更有效。上次在纽约打车,司机问"cash or credit?"时,我几乎条件反射般回答"credit, please"。

清迈夜市里,我鼓起勇气用刚学的泰式英语和摊主讨价还价。虽然发音别扭,但对方听懂时的笑容,比任何语言课程都让人鼓舞。真实对话中的词汇,会带着温度留在记忆里。

我特别喜欢找机会和出租车司机聊天。在都柏林,司机听说我是游客,主动介绍起"Temple Bar"(坦普尔酒吧区)的由来。那次对话让我记住了"pedestrian street"(步行街)和"landmark"(地标)——这些词在导游书里见过无数次,却在那次交谈后真正属于我。

犯错误其实是最好的学习方式。在巴塞罗那点餐时,我把"paella"(海鲜饭)说成"padella"(平底锅),服务生大笑后耐心纠正。这个尴尬瞬间反而让两个词都牢牢记住。现在每到新地方,我都会故意在安全场合"冒险"使用新词,就像给记忆打上强化针。

手机里有个专门的相册,存放旅行中拍到的路牌、菜单、指示牌。每周翻看时,那些词汇会带着当时的记忆一起苏醒。在哥本哈根看到的"cykler"(自行车道)标志,让我至今记得北欧国家对骑行的重视。

词汇库需要像手机系统一样定期更新。上次在迪拜学会了"metro"(地铁)和"abras"(水上巴士),这周又新增了"scooter"(电动滑板车)——共享滑板车正在改变很多城市的出行方式。保持词汇库的时效性,才能应对不断变化的旅行场景。

我习惯在每次旅行后做个小总结:哪些词用上了,哪些词还需要加强,又遇到了哪些新词汇。从第一次出国时只会说"hello"和"thank you",到现在能从容应对大部分旅行场景,这个不断充实的过程本身就像一场精彩的旅行。

记忆单词不是往脑子里堆放杂物,而是为未来的旅行埋下种子。当你在异国他乡自然地说出当地词汇时,那种跨越语言障碍的愉悦,会让所有努力都变得值得。