那是我第一次独自踏出国门,目的地是新加坡。出发前我信心满满——中学六年的英语底子,日常对话总该够用。直到真正置身于全英文环境,才发现课本上的知识像缺了零件的拼图,怎么都拼不出完整的沟通画面。

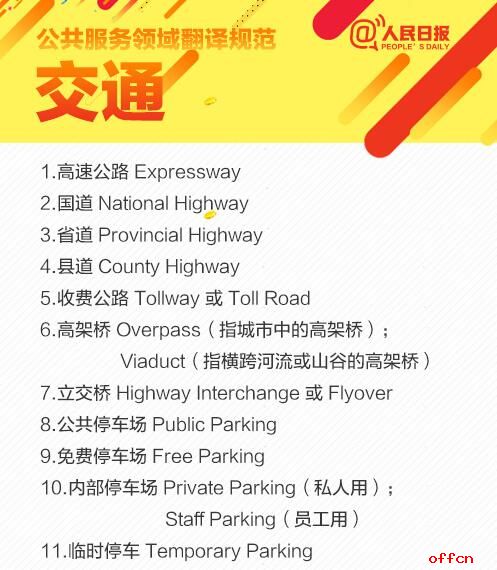

樟宜机场的指示牌闪烁着陌生的术语。我推着行李车茫然四顾,"baggage claim"和"customs declaration"这些在教科书里见过无数次的词汇,突然变得抽象又遥远。

最难忘的是在值机柜台。地勤人员微笑着问:"Window or aisle?" 我愣了三秒才反应过来是在问靠窗还是过道。接着她又说:"Your luggage needs to be checked through." 我机械地点头,心里却在疯狂翻译"check through"——直到看见传送带吞没我的行李箱,才明白是直挂行李的意思。

转机时更是一片混乱。"Transfer desk"、"boarding gate"、"security check"这些标识让我在航站楼里绕了整整两圈。有个瞬间我甚至想,要是机场像地铁站那样用图解该多好。

握着手里的登机牌,我发现上面除了姓名航班号,还有一堆让人困惑的代码。"Zone 3"是什么意思?为什么我的座位号后面有个"F"?后来观察其他旅客才明白,那是分区域登机和座位排数。

广播里传来"Final call for flight SQ305"时,我正盯着"Gate C25"发愁——明明刚才显示的是"Gate B12"。幸好有位华人阿姨看出我的困惑,用带着粤语口音的普通话提醒:"转机要看屏幕啦,登机口会变的。"

登机时空乘检查证件,我差点把护照和登机牌一起递过去。他们其实只需要扫描登机牌,这个细节在任何攻略里都没提到过。

系好安全带后,新的挑战才刚刚开始。当空乘推着饮料车问:"Anything to drink?" 我脱口而出:"Water, thank you." 完全忘了瓶装水要说"bottled water",结果拿到的是小杯自来水。

用餐时更是尴尬。空姐问:"Chicken or pasta?" 我选了鸡肉,接着她问:"What kind of sauce?" 我完全没听懂"sauce"这个词,只能尴尬地重复:"Chicken is OK." 后来看到邻座乘客的餐盘才明白,原来是在问要什么酱料。

最难忘的是调节空调。我对着头顶的出风口研究了十分钟,就是找不到开关。最后鼓起勇气问空乘:"How to close the wind?" 她愣了一下,然后体贴地帮我调整了"air vent"。那一刻我脸上发烫,原来"风"和"通风口"在英语里是两回事。

这些经历现在回想起来都带着些许幽默。也许正是这些尴尬瞬间,让我真正开始理解——语言学习从来不是背诵单词,而是学会在真实场景中搭建沟通的桥梁。

拖着行李箱走进酒店大堂的那一刻,我依然带着机场留下的紧张。光洁的大理石地面映着水晶吊灯的光,前台工作人员职业性的微笑让我稍微放松——至少这里不像机场那么匆忙混乱。

"Checking in?" 前台接待员的问话简单直接。我递上护照:"I have a reservation under the name Wang." 这句话我在心里排练过很多遍。

她敲击键盘时突然抬头:"Smoking or non-smoking?" 我下意识回答:"No smoking." 接着她又问:"King bed or twin beds?" 这次我卡壳了——完全没预习过床型的英语表达。最后只能比着手势说:"One big bed, please."

办理入住时最让我紧张的是押金问题。当她提到"incidental deposit"时,我完全没听懂这个词组。直到她解释这是为可能的客房消费准备的押金,我才恍然大悟。后来知道更简单的说法是"security deposit"或直接说"hold some money for room charges"。

我记得有次帮朋友订房,需要申请加床。对着电话支吾半天才说清楚:"Can we have an extra bed?" 对方立刻明白了,还贴心地问是否需要额外的毛巾和洗漱用品。这些小细节让我意识到,酒店英语其实不需要太复杂,关键是要掌握那几个核心词汇。

拿到房卡时,前台特意说明:"Your room is on the 8th floor. The elevators are to your left." 我点点头,心里默记着"elevator"这个美式用法——在英国他们更常用"lift"。

进入房间后的第一个挑战永远是电器开关。墙上的面板标注着"main switch"、"bedside lamp"、"reading light",我一个个试过去,像在解密。空调面板更让人头疼,"thermostat"、"fan speed"、"auto mode"这些词让我调了半小时才找到舒适的温度。

连接WiFi时遇到个小插曲。我打电话到前台问密码,说成了:"What's the WiFi number?" 对方礼貌地纠正:"The WiFi password is..." 这个用词差异很细微,却体现了语言的地道性。

浴室设备也有一套专属词汇。我第一次看到"shower cap"时还以为是浴帽的什么高级变种,后来才明白就是普通浴帽。"hair dryer"固定在墙上,"vanity"指的是梳妆台,这些词汇在酒店场景中都有特定含义。

第二天早上被饿醒,我才想起没问早餐的事。打电话到前台:"What time is breakfast served?" 对方流利地回答:"From 6:30 to 10:00 in the dining room." 这种标准问答反而让我安心——至少有些对话是可以预测的。

送洗衣服闹过笑话。我把脏衣服塞进洗衣袋,却不知道该怎么表达干洗。对着电话说:"I want to wash clothes." 结果对方问:"Laundry or dry cleaning?" 我才学到这两个重要区别。后来还知道"same-day service"是当日可取,"express service"是要加急费。

叫醒服务相对简单。我只需要说:"I'd like a wake-up call at 7 tomorrow morning." 但有一次我说成了:"Please wake me up at 7." 对方依然理解了。这种容错度让我逐渐建立信心。

最实用的是学会投诉的表达。当发现浴室下水道堵塞时,我说:"The drain in the shower is clogged." 工作人员十分钟后就带着工具上来处理。这种即时解决问题的成就感,比背会多少个单词都来得实在。

酒店就像旅途中的安全港湾。掌握这些基础词汇后,check-in变得从容,room service也不再令人畏惧。语言学习就是这样,在一次次实际运用中,陌生的词汇慢慢变成熟悉的工具。

离开酒店舒适区,站在陌生城市街头的那一刻,真实感才扑面而来。我记得在东京新宿站迷路时那种无助——十几个出口,错综复杂的通道,所有人流都朝着明确的方向移动,只有我站在原地反复查看手机地图。那一刻我意识到,城市探索需要的不仅是勇气,还有那些能带你回家的关键英语词汇。

地铁站的自动售票机曾经是我的噩梦。第一次在伦敦买地铁票时,面对"single ticket"、"return ticket"、"Oyster card"这些选项犹豫不决。旁边的英国老太太看我手足无措,主动帮忙:"You need a day travelcard, dear." 那天我学会了,单程票是"one-way ticket",往返票是"round-trip ticket",而交通卡通常统称"transit card"。

公交系统有自己的一套术语。在纽约,我花了半天才弄懂"express bus"和"local bus"的区别——快车只停大站,慢车每站都停。上车时要确认"exact change"还是可以"contactless payment",这些细节往往决定着你能否顺利上车。

出租车场景相对简单,但有些词汇依然关键。在曼谷,我学会了说:"By meter, please." 要求打表。下车时问:"Can I have a receipt?" 这些短语简单却实用。有次司机绕路,我鼓起勇气说:"I think there's a shorter route." 他惊讶地看了我一眼,立即调整了路线。

"Excuse me, how do I get to..." 这是我最常用的开场白。但真正考验人的是听懂对方的回答。英语母语者指路时习惯用街区概念:"It's two blocks down, then turn left." 这里的"block"指的是一个街区距离。

方向词汇需要刻意练习。"Go straight"、"turn left at the corner"、"it's on your right"——这些基础表达在紧急时刻可能突然从脑海中消失。我有个笨办法:在手机备忘录里存着这些短语,问路前快速复习。

地标建筑是最好的参照物。在巴黎问路时,我说不出具体地址,只能说:"Near the Eiffel Tower." 对方立即明白了。后来我学会提前查好目的地附近的地标,用"landmark"作为导航锚点。教堂、钟楼、大型商场,这些显眼建筑往往比街道名更容易识别。

读懂时刻表是个技术活。"Departure"和"arrival"还好理解,但"transfer"、"terminus"、"cancelled"这些词需要特别注意。我在柏林就曾把"delayed"看成"cancelled",差点错过一班只是晚点十分钟的列车。

购票窗口的对话需要精准。学会区分"peak hours"和"off-peak hours"能省下不少钱。有次在悉尼,我直接说:"One adult ticket to Central Station." 售票员反问:"Single or return? Peak or off-peak?" 我才意识到购票信息的完整性多么重要。

站台信息经常让人困惑。"Platform 3"和"Track 3"有时混用,但本质上都指站台。电子显示屏上的"standing"表示仅限站票,"reserved"指已预订座位。这些细节词汇,往往决定着旅途的舒适度。

城市交通像城市的血脉系统。掌握这些关键词汇后,迷路的焦虑逐渐被探索的兴奋取代。语言就像一张无形的交通卡,带着你在陌生城市里自由穿行。

推开餐厅那扇厚重的木门,香气和嘈杂的人声扑面而来。我至今记得在罗马那家小餐馆的窘迫——面对满是意大利语夹杂着陌生英文单词的菜单,我像个文盲一样指着旁边桌的盘子说"I want that"。服务生宽容地笑了,但那一刻的尴尬让我下定决心要攻克餐厅英语这个难关。

菜单上的分类标签往往是最先需要攻克的难关。"Appetizers"是开胃菜,"entrées"在主菜位置,"desserts"收尾。有次在芝加哥,我把"specials"当成了特色菜,其实那是每日特选的意思。

菜品描述里的烹饪术语需要特别注意。"Grilled"是烤制,"steamed"是蒸,"stir-fried"爆炒。记得在首尔一家餐厅,我看到"braised short ribs"时完全懵了,后来才知道"braised"指的是小火慢炖的烹饪方式。

食材名称也容易造成困扰。"Zucchini"是西葫芦,"eggplant"是茄子。有次我差点闹笑话,把"mushroom"看成了"mustard",幸亏服务生及时确认:"You mean the mushroom soup?" 这些看似简单的词汇,在饥饿和紧张时特别容易混淆。

"Are you ready to order?" 这句服务生的标准问话曾让我心跳加速。现在我会从容地回答:"Could you give us a few more minutes?" 争取宝贵的决策时间。点餐时说"I'd like..."比"I want..."更显礼貌,这个小细节让整个交流更顺畅。

特殊饮食需求必须清晰表达。我朋友对花生过敏,每次点餐都要强调:"I have a peanut allergy." 而素食者需要说明是"vegetarian"还是更严格的"vegan"。记得在温哥华,服务生特意确认:"Is dairy okay for you?" 这种细致的询问让人安心。

口味偏好也能精准传达。"Could I have the dressing on the side?" 酱料分开放。"Not too spicy, please." 控制辣度。有次在成都,我鼓起勇气说:"Mild spicy, foreigner level." 厨师会心一笑,端来的麻辣香锅确实恰到好处。

"Check, please." 这句简单的结账请求,在不同国家有微妙变化。在伦敦他们说"bill",在纽约用"check",而澳大利亚人常说"could we get the account?"

核对账单是个重要环节。有次在迈阿密,我发现多算了一道菜,礼貌地说:"I think there might be a mistake on the bill." 服务生立即道歉并重新打印。学会"split the bill"分账和"go Dutch"AA制的区别也很实用。

小费文化最让人纠结。在美国,15-20%是标准;而在欧洲,服务费通常已包含在账单里。我记得在东京给现金小费时,服务生追出餐厅坚决退还——在那里小费可能被视为侮辱。了解当地的"tipping culture"能避免很多尴尬。

餐厅是体验当地文化的窗口。掌握这些用餐词汇后,我不再是那个只会指别人盘子的游客。现在我能从容地品评酒单,讨论食材新鲜度,甚至和厨师交流烹饪心得。食物是世界的通用语言,而英语词汇就是打开这扇美食大门的钥匙。

那是个阳光灿烂的布拉格下午,直到我发现背包不见了——护照、钱包、相机全在里面。站在查理大桥上,我突然意识到自己连"我的包被偷了"用英语怎么说都不知道。那一刻的恐慌让我明白,旅行中最需要的英语,往往是在最不希望用到的时候。

身体不适时,简单的"I don't feel well"是最直接的求助信号。记得在曼谷中暑时,我勉强说出这句话,酒店前台立即送来了电解质水和湿毛巾。更具体的描述能让帮助更精准:"I have a fever"发烧,"I feel dizzy"头晕,"My stomach hurts"胃痛。

药房是旅行中的救星。"Pharmacy"或"drugstore"都能指代药店。有次在巴黎感冒,我指着喉咙说"I have a sore throat",药剂师立刻明白了我的需求。询问"Where is the nearest pharmacy?"时,当地人通常很乐意指路。

处方药需要特别说明。"I need my prescription refilled"适用于需要补充处方药的情况。我朋友在悉尼哮喘 inhaler用完时,用这句话找到了能帮助她的诊所。描述过敏时,"I'm allergic to..."后面接过敏原,比如"penicillin"青霉素或"shellfish"海鲜。

"My wallet was stolen"和"My bag is missing"有微妙区别。前者明确是被盗,后者可能是遗失。在罗马钱包被偷后,我冲到警察局说"My wallet was stolen from my pocket",警察立即明白了情况。

报案时需要提供详细信息。"It's a black leather wallet"描述颜色材质,"There's my passport inside"说明重要物品。我记得在巴塞罗那,警察问:"When did you last see it?" 这个问题让我冷静下来回忆最后使用钱包的地点。

寻求帮助的礼貌表达很关键。"Could you help me?"比简单的"Help me"更有效。在东京地铁站丢失相机后,我用这句话找到了会说英语的工作人员。他们引导我去"lost and found"失物招领处,虽然最终没找回相机,但那个过程让我学会了如何有序地寻求帮助。

"Excuse me"和"Sorry"的使用频率因国家而异。在伦敦,人们几乎为一切说"Sorry";而在纽约,"Excuse me"更常用于引起注意。有次在慕尼黑,我无意中碰到别人说了"Sorry",对方微笑着回应"No problem",这种小小的文化默契让人安心。

理解当地的求助习惯很重要。在斯德哥尔摩,直接走向警察可能不如先找到"i"标志的旅游信息中心。我曾在首尔地铁迷路,发现询问穿着制服的地铁员工比问路人更有效——他们通常备有英语指南。

紧急电话号码必须记牢。欧洲大部分国家是112,美国是911。我在冰岛租车抛锚时,拨打112后,接线员用流利英语指导我打开了应急双闪灯。这些小知识在关键时刻能成为救命稻草。

旅行中的意外就像未经计划的课程,强迫我们快速成长。掌握这些紧急情况下的英语表达,不是期待坏事发生,而是为了在风雨来临时,手中能有一把可靠的伞。毕竟,真正的旅行者不是从不迷路的人,而是知道如何找到归途的旅人。