记得第一次独自出国旅行时,站在东京地铁站里对着错综复杂的线路图发愣。那一刻突然意识到,掌握再多的语法规则,都比不上准确理解“transfer”、“express”、“terminal”这些看似简单的旅行词汇来得实在。

把旅行词汇进行系统分类,就像为行李箱装上隔层。杂乱无章的单词塞满大脑,使用时总要翻箱倒柜地寻找。而有条理的分类让每个词汇都有固定位置,需要时能快速提取。

去年帮朋友准备欧洲行程,发现他笔记本上密密麻麻写满单词,却总是在关键时刻想不起关键表达。这让我更加确信,科学的词汇分类不是可有可无的装饰,而是提升旅行体验的实际工具。

分类应该像旅行本身一样灵活实用。我倾向于采用多维度的分类方式,同一个词汇可能出现在不同类别里。比如“reservation”既属于预订咨询类,也适用于住宿场景。

有效的分类需要贴近真实旅行流程。从计划阶段的目的地研究,到旅途中的具体操作,再到紧急情况处理,每个环节都有对应的词汇集群。这种分类方式更符合大脑的自然记忆规律。

分类好的词汇表就像随身携带的智能导航。在异国餐厅点餐时,餐饮类词汇能帮你准确描述饮食偏好;迷路时,问路类词汇能指引正确方向。

特别对于语言初学者,分类学习能显著降低认知负担。先掌握高频核心词汇,再逐步扩展相关表达,这种渐进式学习让语言准备不再令人畏惧。

我始终认为,好的词汇分类应该像一位贴心的旅行伴侣——它知道你在什么时候需要什么表达,让语言真正成为探索世界的工具,而非障碍。

在京都的民宿里,我曾看着一位法国游客用手机翻译软件指着“futon”这个词给房东看。那一刻我意识到,当我们把旅行词汇按照活动类型归类时,就像把工具分门别类放进不同的工具箱——需要用餐时打开餐饮工具箱,需要出行时打开交通工具箱。

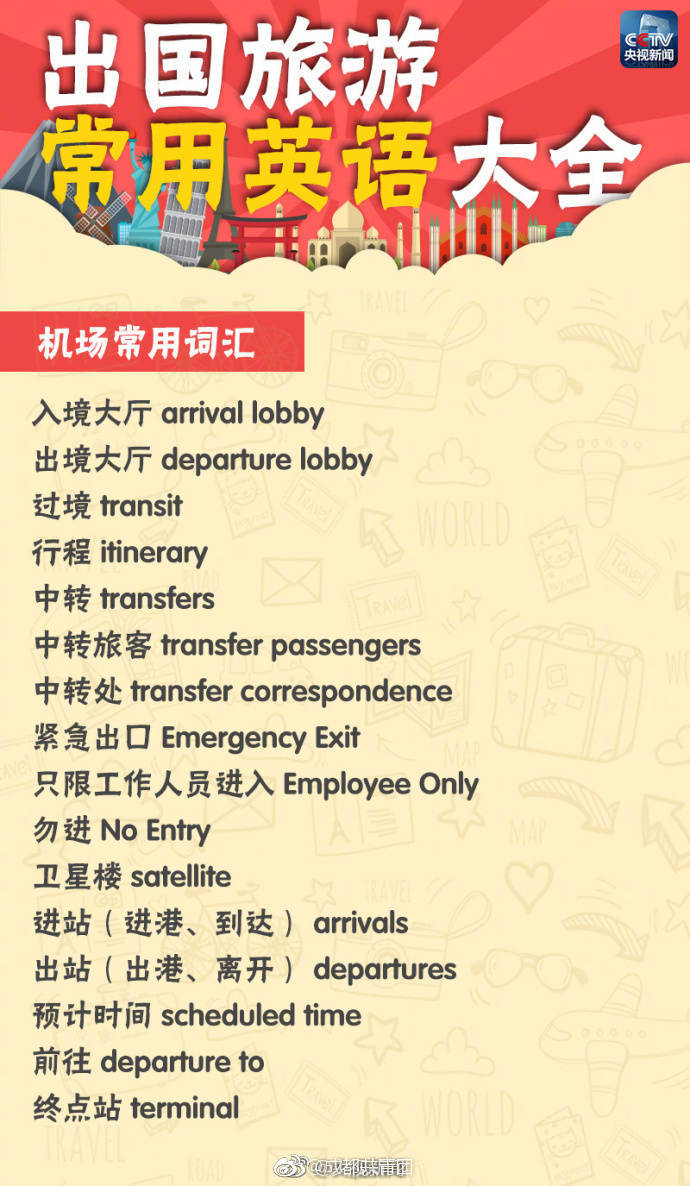

车轮上的语言往往是最先需要掌握的。从机场的“arrival/departure halls”到地铁站的“transfer points”,这些词汇构成了旅行的骨架。

机票相关词汇组成了飞行体验的基础。“boarding pass”、“gate number”、“carry-on luggage”这些表达在值机柜台和登机口反复出现。记得有次在曼谷机场,一位旅客因为分不清“connecting flight”和“direct flight”差点误机,这让我更加重视交通词汇的准确掌握。

地面交通词汇同样关键。地铁里的“line transfer”,公交车上的“next stop”,出租车里的“meter”和“receipt”——每个词都像齿轮,推动着旅程顺利运转。我喜欢观察不同城市交通词汇的细微差别,比如伦敦的“tube”和纽约的“subway”其实指向同一种交通工具。

租车自驾会涉及另一组词汇。“insurance coverage”、“fuel policy”、“road toll”这些术语在签合同时特别重要。曾在冰岛租车时深刻体会到,清楚理解“gravel protection”这个词组可能为你省下不少维修费用。

住宿词汇是安顿下来的第一步。从办理入住的“check-in”到离开时的“check-out”,这些词汇为你打造临时的家。

房型选择需要准确理解词汇含义。“single room”和“double room”的区别,“suite”和“studio”的不同布局。有次在巴黎,朋友误订了“twin room”而不是“double room”,结果不得不面对两张单人床的尴尬。

酒店设施词汇确保住宿舒适度。“air conditioning”、“Wi-Fi access”、“room service”这些基本需求,“laundry service”、“business center”这些附加服务。记得在东京酒店询问“wake-up call”服务时,才发现这个词组比设置手机闹钟可靠得多。

餐饮词汇直接关联旅行幸福感。菜单上的“appetizers”、“main courses”、“desserts”构成完整的一餐。特殊饮食要求如“vegetarian”、“gluten-free”需要准确表达。

点餐时的“recommendations”、“specials”,结账时的“bill”和“tip”——这些词汇搭建起美食体验的桥梁。我总建议旅行者至少学会用当地语言说“这个”和“那个”,配合手势就能解决大部分点餐问题。

景点词汇是旅行记忆的标签。从“historical sites”到“natural landscapes”,每个地方都有其专属词汇库。

门票相关词汇是观光的通行证。“admission fee”、“opening hours”、“guided tour”这些信息往往决定行程安排。在罗马斗兽场排队时,我注意到提前了解“skip-the-line ticket”这个词的游客节省了大量等待时间。

景点类型词汇帮助规划游览路线。“museums”适合雨天,“parks”适合晴日,“architecture”和“monuments”散布在城市各处。记得在布拉格,区分“castle”和“cathedral”让我更好地理解了当地的历史脉络。

游览活动词汇丰富旅行体验。“hiking trails”、“boat tours”、“photo spots”——每个词都代表一种探索方式。特别推荐掌握“viewing platform”这个词,它往往指引着最好的风景。

购物词汇让纪念品搜寻更高效。“souvenir shops”、“local markets”、“shopping malls”提供不同风格的购物体验。

价格相关词汇是购物必备。“discount”、“sales tax”、“refund policy”直接影响购买决策。在伊斯坦布尔的大巴扎,了解“bargaining”这个概念让我获得了更合理的价格。

支付方式词汇确保交易顺畅。“credit card”、“cash”、“mobile payment”各有其适用场景。有趣的是,我发现“contactless payment”这个词在全球的普及速度远超预期。

娱乐活动词汇为夜晚增添色彩。“bars”、“theaters”、“concerts”提供多样化的休闲选择。在纽约百老汇,理解“matinee”和“evening show”的区别帮我买到了更优惠的票。

这些按活动分类的词汇就像旅行中的瑞士军刀——平时整齐收纳,需要时快速取用。它们不是孤立的单词,而是互相关联的语义网络,共同支撑起完整的旅行体验。

站在成田机场的出发大厅,我目睹一位中国游客反复比划着“luggage cart”却无人理解。直到他指向手推车,工作人员才恍然大悟。这个场景让我明白,词汇在真实环境中的运用,远比单词本身更重要。

交通枢纽的语言自成体系。从踏入“departure hall”那刻起,你就进入了一个用特定词汇编织的世界。

值机区域的词汇构成旅行起点。“check-in counter”、“boarding pass”、“seat selection”这些表达在显示屏上闪烁。我总建议旅行者提前熟悉“self-service kiosk”这个短语,它能帮你避开长长的队伍。

安检通关环节有专属词汇库。“security check”、“carry-on luggage”、“liquid restrictions”每个词都关乎流程顺畅。记得在法兰克福机场,一位旅客因为不理解“random inspection”而显得紧张,其实这只是例行程序。

登机口信息需要准确解读。“boarding time”、“final call”、“gate change”这些广播内容决定你是否能准时登机。特别要注意“last call”和“final call”的细微差别,前者还有缓冲时间,后者真的就是最后机会。

到达区域词汇开启新旅程。“baggage claim”、“arrival gate”、“customs declaration”引导你完成入境流程。在温哥华机场,我发现“nothing to declare”通道通常比“goods to declare”通道快得多。

酒店大堂的语言环境温暖而专业。从“reception desk”到“elevator lobby”,每个角落都有其词汇标识。

入住办理环节需要基础词汇支撑。“reservation”、“passport”、“room key”构成标准对话。有次在清迈,前台用“early check-in”询问是否需要提前入住,这个贴心服务让我多出半天游览时间。

客房相关词汇保障住宿品质。“housekeeping”、“minibar”、“safe box”这些设施的使用说明。特别要留意“do not disturb”挂牌的用法,它能在你需要休息时创造安静空间。

酒店服务词汇扩展住宿体验。“room service”、“laundry”、“wake-up call”满足各种需求。在迪拜酒店,我通过理解“turndown service”这个词,享受到了额外的客房整理服务。

退房结算环节的词汇同样重要。“check-out time”、“bill settlement”、“deposit refund”每个环节都涉及具体操作。记得在悉尼一家酒店,因为清楚“late check-out”的收费标准,我得以合理安排离店时间。

站在埃菲尔铁塔下,听到游客用不同语言询问“ticket office”的位置。景点环境的词汇就像游览地图,指引每个探索步骤。

售票区域的词汇决定入园方式。“ticket types”、“group discount”、“audio guide”提供多样化选择。我发现在欧洲许多博物馆,“combined ticket”往往比单独购票划算很多。

导览信息词汇丰富游览体验。“map”、“brochure”、“information desk”帮助你获取必要资料。在京都金阁寺,拿到英文版“visitor guide”后,我对景点的理解立即深入了许多。

指示标识词汇确保游览安全。“entrance”、“exit”、“emergency exit”这些看似简单的词汇在紧急情况下格外重要。特别建议记住“first aid station”的位置,这在大型景点中非常实用。

拍照观景词汇记录美好时刻。“photo spot”、“viewing platform”、“scenic area”指引最佳取景位置。在圣托里尼,跟着“best sunset view”的指示牌,我找到了拍摄爱琴海日落的最佳角度。

走进巴塞罗那的波盖利亚市场,各种食物的香气与叫卖声交织。这种场景下的词汇直接关联着味蕾享受和购物乐趣。

餐厅环境的词汇搭建点餐桥梁。“menu”、“specialty”、“recommendation”帮助选择美食。记得在意大利小馆,服务生解释“daily special”时那种自豪的神情,让我毫不犹豫选择了当日特色。

点餐交流词汇确保饮食偏好。“spicy level”、“allergies”、“cooking method”这些细节影响用餐满意度。我学会用“medium rare”准确表达对牛排熟度的要求后,再没遇到过过生或过熟的尴尬。

购物场所词汇助力消费决策。“price tag”、“discount”、“size chart”提供必要信息。在新宿药妆店,理解“tax-free”条件让我节省了不少开支。

支付环节词汇完成交易流程。“cash”、“card”、“receipt”每个词都代表一种结算方式。有趣的是,我发现“contactless payment”在全球的接受度正在快速提升。

这些场景词汇就像旅行中的导航系统,在特定环境里自动激活。它们不是孤立记忆的单词,而是在真实情境中自然浮现的语言工具,让每个旅行场景都变得熟悉而自在。

在威尼斯的小巷里迷路时,我尝试用意大利语问路却词不达意。直到切换英语说出"Can you show me the way to St. Mark's Square?",当地老人立即露出理解的笑容并热情指路。这个经历让我意识到,按功能组织的词汇就像旅行中的万能钥匙。

迷路时需要的词汇往往最简单也最紧急。"Where is..."这个万能开头能带你找到任何地方。我习惯在手机里存着"train station"、"tourist information"、"restroom"这些基础地点的图片,必要时直接展示。

方向描述词汇构建心理地图。"left"、"right"、"straight"构成基本方向,"crossroads"、"corner"、"landmark"提供更精确的定位。在东京街头,一位当地人用"beside the convenience store"为我指路,比具体地址更易理解。

距离表达词汇管理行走预期。"minutes' walk"、"blocks away"、"just around the corner"这些短语直接影响你的行程安排。记得在伊斯坦布尔,听到"It's just five minutes"后走了整整二十分钟,后来才明白那是指车行时间。

交通指引词汇串联移动路线。"bus stop"、"subway station"、"which platform"确保你选择正确交通工具。特别要掌握"transfer"这个词的用法,它能帮你在复杂的地铁系统中找到换乘点。

打开酒店预订网站时,那些看似简单的词汇决定着旅行质量。"available"、"fully booked"直接决定住宿选择,"single/double room"区分房型差异。有次在巴黎,因为清楚"room with a view"的具体含义,我得到了俯瞰埃菲尔铁塔的惊喜房间。

价格条款词汇保护消费权益。"included"、"extra charge"、"cancellation policy"每个词都关联实际花费。在预订瑞士滑雪行程时,仔细确认"equipment rental included"让我避免了额外支出。

时间安排词汇协调旅行节奏。"check-in time"、"opening hours"、"duration"这些时间相关表达需要准确理解。我发现在日本,对"last admission"的严格执行远超预期,提前了解能避免吃闭门羹。

服务咨询词汇挖掘隐藏价值。"free shuttle"、"complimentary"、"optional tour"常常带来意外惊喜。在曼谷酒店,主动询问"free city tour"让我获得了超值的本地体验。

在马德里地铁里目睹游客手机被偷,那种无助感让我意识到紧急词汇的重要性。"Help!"这个最简单的词在危机时刻最有力量。

医疗求助词汇守护健康安全。"hospital"、"pharmacy"、"doctor"构成基础医疗求助链。"I need a doctor"比详细描述症状更直接有效。在首尔发烧时,直接说出"fever"和"headache"让药店店员迅速找到合适药品。

报警求助词汇应对安全威胁。"police"、"thief"、"emergency"这些词需要脱口而出的熟练度。建议旅行者记住当地紧急电话号码的同时,也要掌握"Where is the police station?"这个实用问句。

故障处理词汇解决突发问题。"broken"、"not working"、"lost"涵盖常见旅行困扰。我的经验是,在描述"passport lost"时保持冷静清晰,能大大提高补办效率。

意外情况词汇应对计划外事件。"accident"、"missed"、"canceled"每个词都可能改变行程。掌握"My flight was canceled"这样的完整句子,比单个词汇更能获得有效帮助。

清迈夜市里,一句简单的"Nice to meet you"开启了我与当地艺术家的深度交流。社交词汇就像旅行的调味剂,让相遇变得更温暖。

问候介绍词汇搭建沟通桥梁。"Hello"、"Thank you"、"Goodbye"这些基础礼仪词汇在任何文化中都通用。我注意到加上真诚的微笑,即使发音不准也能获得友好回应。

兴趣分享词汇深化人际连接。"hobby"、"favorite"、"interesting"帮助发现共同话题。在爱尔兰酒吧里,用"I love traditional music"开头,很快就被当地人接纳为聊天伙伴。

文化尊重词汇体现旅行素养。"custom"、"tradition"、"appropriate"引导得体行为。参观京都寺庙时,提前了解"remove shoes"的要求避免了文化尴尬。

情感表达词汇丰富交流层次。"beautiful"、"delicious"、"amazing"这些赞美词能瞬间拉近距离。记得在托斯卡纳的农家晚餐中,一句发自内心的"Very delicious!"让主人开心地分享了家族食谱。

功能分类的词汇最迷人的地方在于,它们不是冰冷的单词列表,而是在真实互动中自然流动的语言工具。每个功能类别都对应着旅行中的具体需求,当词汇与场景完美结合时,语言就真正成为了探索世界的通行证。

那个在京都民宿发现的旧笔记本至今让我印象深刻。日本房东用不同颜色的便签分类标注着常用旅行短语——黄色是交通,蓝色是餐饮,粉色是紧急情况。这个朴素的系统比任何语言教材都实用,让我明白好的词汇整理方法本身就是一种语言学习策略。

把词汇按主题分组就像整理行李箱,同类物品放在一起随时取用。我习惯将旅行词汇分为交通、住宿、餐饮、购物、观光五大主题,每个主题下再细分小类。

交通主题里,"airport"、"boarding pass"、"luggage claim"自然归为一组;餐饮主题中,"menu"、"appetizer"、"dessert"形成完整用餐流程。这种分类的妙处在于,当你在餐厅打开菜单,相关的点餐词汇会自动在脑中浮现。

创建主题词汇网络能强化记忆关联。试着把"hotel"放在中心,向外延伸"check-in"、"room service"、"housekeeping"等分支。我在教学时发现,学生通过这种网状记忆,回忆相关词汇的速度能提高近一倍。

实物标签法让词汇触手可及。曾经有个学生在家中的物品上贴满外语标签——冰箱贴着"refrigerator",门把手上挂着"doorknob"。他说每天早上做咖啡时看到"coffee maker",这个词汇就再也忘不掉了。

在飞往柏林的航班上,我闭眼模拟从下飞机到酒店的完整流程。脑海中依次浮现"immigration"、"baggage claim"、"taxi stand"、"check-in"——这就是场景模拟的力量。

构建典型旅行场景链需要还原真实细节。从"airport arrival"开始,接着是"currency exchange"、"train station"、"hotel lobby",最后到"room key"。每个场景都对应一组特定词汇,像剧本一样串联起来。

角色扮演加深场景记忆。和朋友练习时,一人扮演"hotel receptionist",一人作为"guest"办理入住。当你说出"I have a reservation under Wang"时,整个住宿相关词汇都被激活了。这种动态记忆比静态背诵有效得多。

场景图片联想创造视觉记忆。收集机场、餐厅、景点等场景照片,标注其中的关键物品和动作。看到火车站照片时,"ticket machine"、"platform"、"departure board"这些词会自动跳出。我的手机相册里至今保存着那些带标注的场景照片。

在伊斯坦布尔的第一个晚上,我发现掌握"water"、"bread"、"thank you"比知道"historical monument"更重要。词频整理法就是识别那些真正高频的生存词汇。

核心生存词汇应该优先掌握。统计显示,旅行中80%的交流由约200个基础词汇完成。这些包括问候语、数字、基本需求表达。我建议学习者先精通这200个词,再扩展专业词汇。

情境词频需要个性化调整。商务旅行者需要更多"meeting"、"presentation"相关词汇,而背包客则优先掌握"hostel"、"budget"、"backpack"。观察自己的旅行习惯,定制专属的高频词表。

渐进式扩展避免记忆超载。每周专注一个主题的高频词,比如第一周交通类,第二周餐饮类。我在准备西班牙之旅时,用这种方法在两个月内掌握了足够应对全程的词汇量,而且很少感到压力。

那个语言学习应用彻底改变了我的词汇整理方式。通过智能算法,它能预测我需要强化的词汇类型,并在我忘记前恰到好处地推送复习提醒。

闪卡应用实现间隔重复记忆。Anki、Quizlet这些工具能根据记忆曲线安排复习时间。我设置的"旅行德语"卡片组,在慕尼黑啤酒节期间派上了大用场。特别那些标注了发音的卡片,让我能准确说出"Prost!"(干杯)。

语音助手提供即时发音校正。对着手机说出"How much does this cost?",立即获得发音反馈。在练习法语时,这个功能帮我纠正了那个总也发不好的小舌音。现在我的"Bonjour"听起来至少不像游客了。

云端同步确保词汇随身携带。手机、平板、电脑上的词汇表实时更新,在巴黎地铁里添加的"metro line",回到酒店就能在笔记本电脑上复习。这种无缝衔接让词汇积累变得轻松自然。

词汇整理不是目的而是手段。最好的系统是那个你能持续使用的方法——无论是精致的笔记本还是手机应用。重要的是让词汇以有序的方式进入你的记忆,在需要时自然浮现。毕竟,整理好的词汇就像打包好的行李,随时准备带你开启下一段对话冒险。