语言是旅行的通行证。当你站在异国他乡的街头,那些看似简单的词汇突然变得至关重要。我记得第一次独自去日本旅行时,在东京地铁站里对着复杂的线路图发呆——那时才真正体会到,掌握“急行”“各停”“换乘”这类交通词汇有多重要。

旅行涉及的词汇就像散落的珍珠,分类就是那根串联的线。没有系统整理,你可能记得“hotel”却想不起“hostel”,知道“sightseeing”但忘了“guided tour”。这种碎片化的记忆在关键时刻总会掉链子。

分类让学习更高效。人的大脑天然喜欢有组织的信息,分组记忆比零散背诵效果要好得多。把“boarding pass”“check-in counter”“security check”都归入机场相关词汇,下次赶飞机时这些词会自动成组浮现。

实际应用中也更方便检索。想象你在国外餐厅点餐,如果提前把食物词汇按“主食”“饮料”“甜点”分类整理,打开对应分类就能快速找到所需表达,不用在杂乱无章的单词表里大海捞针。

实用性应该放在第一位。那些只在文学作品中出现的华丽辞藻,远不如“哪里可以寄存行李”这样的日常表达来得实在。分类要服务于实际旅行场景,而不是追求学术上的完美。

逻辑清晰很关键。好的分类应该有明确的界限,避免交叉重叠。把“货币兑换”同时放在金融类和购物类就会造成混乱——选择其中一个主要类别更合理。

适度细化也很重要。分得太粗起不到分类效果,分得太细又会增加记忆负担。一般来说,每个子类别包含5-15个核心词汇比较合适,既能覆盖主要场景,又不会让人望而生畏。

行前准备阶段,分类词汇表是极好的学习材料。你可以按行程安排逐个攻克——周一学交通类,周二专注住宿类,周三准备餐饮类。这种有节奏的学习比盲目背诵轻松许多。

旅行途中,分类词汇就是你的应急手册。迷路时翻到交通部分,点餐时查看餐饮分类,购物时参考消费词汇。这种针对性使用大大减少了沟通障碍。

我有个朋友去法国前专门整理了葡萄酒相关词汇,结果在波尔多酒庄参观时能与庄主简单交流,那次体验让他至今难忘。这就是分类词汇带来的额外惊喜。

旅行结束后,这些分类词汇还能成为珍贵的记忆载体。翻看“景点观光”类词汇时,那些去过的地方会重新浮现在眼前——词汇不再只是工具,更是旅行故事的索引。

站在罗马Termini车站的售票机前,我第一次意识到词汇分类的价值。那些按功能分组的按钮——"Biglietto"(车票)、"Prenotazione"(预订)、"Rimborso"(退款)——让复杂的购票流程变得清晰可循。基础旅行词汇分类就像给行囊分格收纳,每个类别都有其专属位置,需要时伸手可得。

交通词汇是旅行的骨架,支撑着每一次移动。这个类别可以细分为几个核心部分:

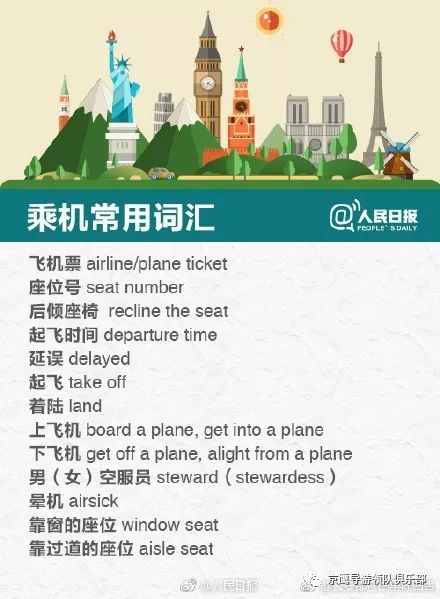

航空相关词汇构成第一板块。"Boarding pass"(登机牌)、"Gate"(登机口)、"Check-in counter"(值机柜台)这些词在机场环境中高频出现。记得有次在伊斯坦布尔转机,靠着提前准备的"Transfer"(转机)、"Connecting flight"(衔接航班)等词汇,顺利找到了正确的候机厅。

地面交通词汇更加丰富。地铁里的"Ticket machine"(自动售票机)、"Platform"(站台);巴士站的"Bus stop"(公交站)、"Route"(路线);火车相关的"One-way ticket"(单程票)、"Reserved seat"(预留座位)都属于这个范畴。出租车场景则需要掌握"Meter"(计价器)、"Change"(零钱)这类实用表达。

租车自驾涉及另一套词汇体系。"Rental car"(租赁车辆)、"Insurance"(保险)、"GPS navigation"(导航系统)是基础。我曾在冰岛租车时发现,了解"Four-wheel drive"(四轮驱动)和"Gravel road"(砂石路)这样的专业术语,对选择合适车型非常有帮助。

住宿词汇围绕"住"的体验展开。从预订阶段的"Reservation"(预订)、"Confirmation"(确认),到入住时的"Check-in"(登记)、"Key card"(房卡),再到退房的"Check-out"(退房)、"Invoice"(发票),构成完整闭环。

房间设施词汇值得单独分组。"Air conditioning"(空调)、"Wi-Fi"(无线网络)、"Hot water"(热水)这些看似普通的词汇,在特定环境下可能至关重要。我曾在摩洛哥一家传统民宿,用"Shower"(淋浴)和"Towel"(毛巾)解决了基本需求。

餐饮词汇分为多个层次。基础包括"Menu"(菜单)、"Order"(点餐)、"Bill"(账单);食物类型涵盖"Vegetarian"(素食)、"Seafood"(海鲜);烹饪方式涉及"Grilled"(烤的)、"Steamed"(蒸的)。在泰国街头,知道"Spicy"(辣的)和"Not spicy"(不辣)的区别,可能决定一顿饭的享受程度。

饮品词汇自成体系。"Bottled water"(瓶装水)、"Soft drink"(软饮)、"Alcoholic beverage"(酒精饮料)是常见分类。特别要注意文化差异——在阿拉伯国家,"Non-alcoholic"(无酒精)的表达就很有用。

观光词汇帮助旅行者与目的地深度对话。门票相关词汇是入门:"Admission fee"(入场费)、"Student discount"(学生折扣)、"Opening hours"(开放时间)。这些信息往往决定游览计划的可行性。

景点类型词汇反映文化多样性。"Museum"(博物馆)、"Temple"(寺庙)、"Park"(公园)代表不同体验。在日本,"Shrine"(神社)和"Castle"(城堡)的参观礼仪完全不同,相关词汇自然需要区分。

导览服务词汇提升游览质量。"Audio guide"(语音导览)、"Tour guide"(导游)、"Brochure"(宣传册)属于这个类别。我参观梵蒂冈博物馆时,提前了解的"Group tour"(团体游)和"Individual visit"(个人参观)帮助选择了更适合的游览方式。

摄影相关词汇常被忽略。"Photo allowed"(允许拍照)、"Flash prohibited"(禁止闪光)、"Tripod"(三脚架)这些表达在特定场合非常实用。有些宗教场所对摄影有严格限制,了解相关词汇可以避免尴尬。

购物词汇让消费体验更顺畅。支付方式词汇是基础:"Cash"(现金)、"Credit card"(信用卡)、"Mobile payment"(移动支付)。在斯堪的纳维亚国家,知道"Contactless"(非接触支付)这样的词汇很有帮助。

价格相关词汇直接影响购买决策:"Discount"(折扣)、"On sale"(特价)、"Fixed price"(固定价格)。在东南亚市场,了解"Bargain"(讨价还价)和"Best price"(最低价)可能节省不少开支。

商品类型词汇需要因地制宜。在法国要懂"Perfume"(香水)、"Wine"(葡萄酒);在日本需要知道"Electronics"(电子产品)、"Souvenir"(纪念品)。这种地域性分类让词汇学习更有针对性。

尺寸颜色词汇看似简单却极易出错。"Small/Medium/Large"(小/中/大)在不同国家标准不一。"Color"(颜色)的拼写也有英式美式之分。我在伦敦买衣服时,就曾把"Maroon"(栗色)误认为棕色,这种细节值得注意。

售后服务词汇常被忽视:"Exchange"(换货)、"Refund"(退款)、"Warranty"(保修)。虽然希望用不上,但掌握这些表达能在出现问题时有备无患。

基础分类体系就像旅行的基本色盘,掌握了这些核心词汇,就能在大多数旅行场景中自如应对。每个类别都不是孤立的——购物时需要货币兑换的金融词汇,观光时涉及交通接驳,这种交叉正是旅行词汇的生动之处。

在挪威峡湾的观景台上,我遇到两位旅行者。一位拿着笔记本电脑处理邮件,背包里整齐收纳着电源转换器和会议资料;另一位手持登山杖,冲锋衣上还沾着泥土。他们使用着完全不同的词汇体系——这就是专业细分领域的魅力。当基础词汇已经内化,这些专业分类就像给旅行工具箱添置专用工具,让每种旅行方式都游刃有余。

商务旅行词汇自带严谨气质,每个词都指向效率与专业。会议相关词汇构成核心部分:"Conference room"(会议室)、"Presentation"(演示)、"Name tag"(姓名牌)是基础配置。更专业的包括"Board meeting"(董事会)、"Stakeholder"(利益相关者)这类表达。我曾在东京参加商务洽谈,发现了解"Business card"(名片)的递接礼仪,与掌握相关词汇同等重要。

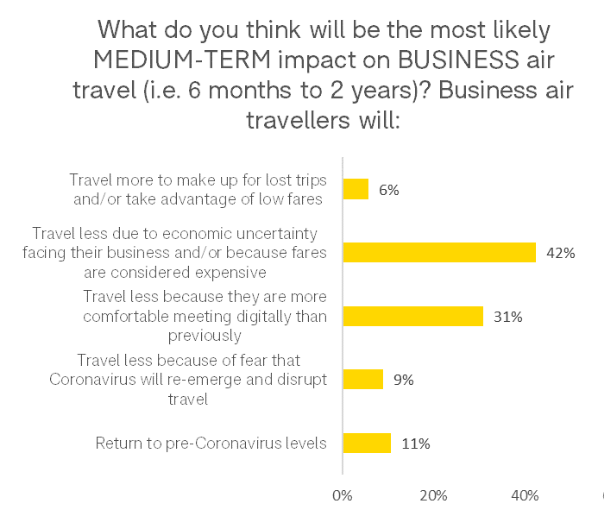

差旅管理词汇体现企业规范。"Per diem"(每日津贴)、"Expense report"(费用报告)、"Corporate account"(公司账户)这些术语在跨国企业中频繁使用。预订环节也有特殊性——"Flexible ticket"(灵活机票)比普通机票贵,但在行程可能变动时非常必要。

商务社交词汇需要文化敏感度。"Networking event"(社交活动)、"Cocktail reception"(鸡尾酒会)、"Follow-up"(跟进)属于这个范畴。在迪拜的商务晚宴上,恰当使用"Pleasure to meet you"(很高兴认识您)这样的表达,比单纯掌握食物词汇更重要。

办公支持词汇常被忽略。"Business center"(商务中心)、"Print service"(打印服务)、"Video conference"(视频会议)在远程办公时尤其关键。记得有次在布达佩斯出差,酒店提供的"High-speed internet"(高速网络)直接影响了工作进度。

文化旅游词汇是通往文明深处的钥匙。遗产保护类词汇奠定基调:"World Heritage Site"(世界遗产)、"Conservation"(保护)、"Restoration"(修复)。在秘鲁马丘比丘,看到"Preservation area"(保护区)的标志时,你会明白这些词汇承载的责任。

艺术鉴赏词汇需要专业深度。"Exhibition"(展览)、"Collection"(藏品)、"Curator"(策展人)是博物馆场景的基础。更细致的包括"Renaissance art"(文艺复兴艺术)、"Calligraphy"(书法)、"Pottery"(陶艺)等分类。我在佛罗伦萨乌菲兹美术馆的体验证明,了解"Fresco"(湿壁画)和"Oil painting"(油画)的区别,能大幅提升观赏乐趣。

民俗节庆词汇充满生命力。"Traditional festival"(传统节日)、"Ceremony"(仪式)、"Costume"(服饰)让人近距离感受文化脉搏。在京都祇园祭期间,"Float"(花车)和"Procession"(游行)成为每日对话的高频词。

宗教文化词汇需要特别尊重。"Pilgrimage"(朝圣)、"Sacred site"(圣地)、"Ritual"(仪式)在不同信仰中有不同表现。在耶路撒冷,同时接触到的"Mosque"(清真寺)、"Church"(教堂)、"Synagogue"(犹太会堂)让人直观理解宗教多样性。

探险词汇充满动感与挑战,每个词都可能关乎安全。户外装备词汇是首要保障:"Harness"(安全带)、"Carabiner"(登山扣)、"Waterproof"(防水)这些术语在购买装备时必须掌握。我首次尝试攀岩时,教练反复强调"Helmet"(头盔)和"Rope"(绳索)的正确使用方法。

地形地貌词汇决定行进策略:"Glacier"(冰川)、"Canyon"(峡谷)、"Summit"(顶峰)指向不同挑战。在智利百内国家公园,"Trail"(小径)和"Off-trail"(无小径)的选择直接影响徒步难度与风险。

安全应急词汇不容忽视:"First aid"(急救)、"Emergency exit"(紧急出口)、"Rescue"(救援)需要提前熟悉。更专业的包括"Avalanche"(雪崩)、"Hypothermia"(失温)等风险提示。新西兰向导曾告诉我,当地徒步者都会在背包里备着"Survival blanket"(应急保温毯)。

技术动作词汇提升专业水平:"Rappel"(绳降)、"Anchor"(锚点)、"Belay"(保护)在攀岩中必不可少。水上运动则有"Paddle"(划桨)、"Current"(水流)、"Rapid"(急流)等专属表达。这些词汇不仅是术语,更是安全实践的指南。

休闲度假词汇散发着放松的气息,每个词都指向愉悦体验。度假村设施词汇营造舒适氛围:"Spa"(水疗)、"Infinity pool"(无边泳池)、"Beachfront"(海滨)定义了度假品质。在马尔代夫,懂得"Overwater bungalow"(水上屋)和"Garden villa"(花园别墅)的区别,能帮助选择最适合的住宿类型。

康体养生词汇关注身心健康:"Massage"(按摩)、"Yoga class"(瑜伽课)、"Meditation"(冥想)是常见服务。更细致的包括"Aromatherapy"(芳香疗法)、"Detox"(排毒)等专业项目。巴厘岛的度假村甚至提供"Sound healing"(声音疗愈)这样特别的体验。

娱乐活动词汇丰富度假时光:"Sunbed"(日光浴床)、"Pool bar"(泳池酒吧)、"Evening show"(晚间表演)构成典型度假场景。邮轮旅行则有"Deck"(甲板)、"Port of call"(停靠港)、"Shore excursion"(岸上观光)等专属词汇。

餐饮体验词汇在度假中格外重要:"Buffet"(自助餐)、"Room service"(客房送餐)、"Beach barbecue"(海滩烧烤)提供不同用餐选择。全包式度假村的"All-inclusive"(全包)概念,意味着无需额外考虑餐饮预算。

专业细分让旅行词汇从通用工具变成专业装备。商务旅行的严谨、文化探索的深度、冒险挑战的刺激、休闲放松的惬意——每种旅行方式都有其独特的词汇指纹。这些分类不是限制,而是让旅行者更精准地表达需求、更深入地融入场景。当你在南极露营时用对"Polar tent"(极地帐篷),或在米兰时装周准确说出"Front row"(前排座位),那种专业与场景的完美契合,正是细分词汇的价值所在。

在伊斯坦布尔的青年旅舍里,我见过一位背包客的笔记本。页角卷曲的纸页上,彩色便签标记着不同类别的旅行词汇——蓝色是交通,绿色是食物,黄色是紧急用语。这种朴素的分类方式,比手机备忘录更直观实用。词汇分类不仅是整理方法,更是让语言真正为你所用的关键步骤。

分类表设计像绘制一张语言地图。基础框架通常包含词汇、分类、使用场景三要素。我习惯在“词汇”列记录核心表达,“分类”列标注所属领域,“场景示例”列写下实际对话片段。这种设计让每个词汇都有具体语境。

主题式分类表特别适合短期旅行。美食主题的表单可能包含“Ingredients”(食材)、“Cooking methods”(烹饪方法)、“Dining etiquette”(用餐礼仪)等子类。记得在曼谷街头美食之旅前,我制作的“泰国街头小吃分类表”帮助准确点餐,避免了多次“This one, please”的尴尬。

层级式分类表适合长期旅行者。一级分类可以是“Transportation”(交通)、“Accommodation”(住宿)等大类,二级分类细化到“Air travel”(航空旅行)、“Train travel”(火车旅行),三级分类具体到“Check-in counter”(值机柜台)、“Boarding pass”(登机牌)。这种结构虽然复杂,但检索效率极高。

视觉化分类表提升记忆效果。使用不同颜色区分紧急程度——红色标记安全相关词汇,黄色标注日常交流用语,绿色代表文化特色表达。符号系统也很实用,比如用刀叉图标表示餐饮类,床图标表示住宿类。这种视觉编码让大脑更容易建立连接。

手机应用让词汇管理变得智能。Anki这类记忆软件支持自定义分类标签,能够根据记忆曲线安排复习。我设置的“旅行法语”牌组包含“餐厅用语”、“问路表达”、“购物对话”等分类,每天推送不同主题的复习内容。

云端同步工具解决多设备访问问题。Notion或Evernote创建的旅行词汇数据库,可以在手机、平板、电脑间无缝切换。表格视图、看板视图、日历视图提供不同维度的管理方式。去年欧洲之行,我在飞机上用手机添加新词汇,到达酒店后电脑端立即同步更新。

语音识别技术提升学习效率。Google Keep的语音备忘录功能,让我可以随时口述记录新学到的词汇并自动分类。听到意大利咖啡馆的“Macchiato”(玛奇朵),立即录音并标记为“餐饮-咖啡”类别,这种即时收录避免事后遗忘。

个性化算法推荐正在改变学习方式。多邻国等语言学习App会根据你的旅行计划,智能推送相关场景词汇。输入“东京商务旅行”,系统自动生成包含会议、社交、交通的词汇集合。机器学习的进步让分类更加贴合个人需求。

多语言分类需要建立对应关系。平行分类表将同一场景的不同语言表达并列展示。例如“酒店入住”场景,中文“办理入住”、英文“Check-in”、日文“チェックイン”横向对照。这种布局方便快速切换思维频道。

音译词汇需要特别标注。日语中的“Hotel”(ホテル)直接来自英语,但发音不同。在分类表中添加“发音提示”列很有帮助。泰语中的“谢谢”(Khob Khun)这类没有直接对应拼写的词汇,更需要注音辅助。

文化特有词汇需要解释性分类。日语“Omotenashi”(款待精神)这类概念,在英语中没有完全对应的词汇。我的分类表专门设置“文化概念”类别,用简短定义帮助理解其深层含义。这类词汇往往是跨文化交流的关键。

分类标准需要跨语言一致性。将“交通工具”统一细分为“陆运”、“海运”、“空运”,确保不同语言间可以对应查找。这种标准化让多语言切换更加流畅,不会因为分类混乱增加认知负担。

基于旅行风格的分类最实用。商务旅行者可能需要“客户接待”、“会议安排”类别,背包客更关注“廉价住宿”、“当地交通”。我的一个朋友甚至创建了“素食旅行”专属分类,包含各国素食表达和餐厅询问模板。

学习目标决定分类重点。准备短期观光的人可以压缩“工作相关”分类,扩充“景点导览”部分。计划深度体验的人则需要增加“当地文化”、“社区互动”类别。这种针对性调整让词汇学习更高效。

渐进式分类适应学习曲线。初学者使用基础分类:“吃”、“住”、“行”。中级学习者细化到“点餐方式”、“房型选择”、“票务购买”。高级学习者可以创建“方言差异”、“专业术语”等进阶分类。这种分层设计符合学习规律。

反馈机制优化分类效果。我习惯在每次旅行后回顾词汇使用频率,调整分类优先级。在京都发现“寺庙参拜”相关词汇使用频繁,就在分类表中提升其位置。这种动态调整让分类体系始终贴合实际需求。

实用工具与方法让词汇分类从理论变成习惯。精心设计的分类表是旅行前的路线规划,数字化工具是随身导航,多语言体系是跨文化桥梁,个性化定制则是让一切契合你的旅行节奏。当你在异国他乡流畅使用分类记忆的词汇,那种自如表达的快感,正是这些方法的价值证明。

在东京羽田机场,我注意到一块智能指示牌。当不同国籍的旅客靠近时,屏幕自动切换语言,显示的词汇分类也随之调整——西方游客看到的是"Immigration"、"Baggage Claim",中国游客看到的是"入境审查"、"行李提取"。这种动态分类背后,是词汇分类系统正在经历的深刻变革。

自然语言处理技术正在重新定义分类方式。传统的固定分类表逐渐被智能分类引擎取代。这些系统能够分析上下文,自动将新词汇归入合适类别。上周测试的一款旅行App,仅凭我输入的"我想预订能看到富士山的房间",就自动将"山景房"归类到"住宿-房型"同时关联"景点-地标"。

机器学习算法让分类更加精准。系统通过分析数百万旅行者的查询数据,不断优化分类逻辑。比如"新干线"原本单纯归类为"交通工具",现在系统会同时标记为"日本特色交通"、"高速铁路"、"跨城交通"。这种多维度分类更符合人类的联想思维。

语义理解技术解决了同义词归并问题。"出租车"、"的士"、"计程车"这些表达在不同地区使用,但指向相同概念。AI系统能够识别这些词汇的关联性,在分类时自动建立对应关系。记得在台北叫车时,我说"计程车"而司机显示"出租车",系统却成功匹配了订单。

语音交互场景中的实时分类尤为出色。智能音箱能够理解"帮我找一家附近评价好的意大利餐厅"这样的复杂指令,自动提取"餐饮-意大利菜"、"位置-附近"、"评分-高"等多个分类标签。这种动态组合让搜索效率大幅提升。

用户行为数据正在重塑分类权重。系统通过分析搜索频率、使用场景、停留时间等指标,动态调整分类的显示顺序。商务旅行者经常搜索的"会议室"、"商务中心"会优先显示,而背包客常用的"青年旅舍"、"拼车"获得更高排名。

情境感知分类开始普及。系统根据时间、地点、天气等外部因素智能推荐相关词汇。雨天自动突出"室内活动"、"雨具购买"分类,夜晚优先显示"夜间交通"、"24小时便利店"。这种情境化分类让词汇推荐更加贴心。

群体智慧改善分类准确性。当足够多的用户将"胶囊旅馆"同时标记为"住宿"和"特色体验",系统就会自动建立这种交叉分类。我在大阪体验过的"漫画网吧",现在已被多数旅行平台归类为"住宿-特色住宿"和"娱乐-漫画文化"。

预测性分类开始显现价值。基于历史数据和旅行趋势,系统能够预判新兴词汇的归类。比如"glamping"(豪华露营)出现初期,就被准确预测到会归属于"住宿-特色住宿"和"休闲-户外活动"的交叉类别。

ISO正在推动旅行术语的国际标准化。"Luggage"和"Baggage"这类英美用法差异,逐渐统一为国际通用表达。这种标准化不仅减少混淆,还为机器翻译提供清晰基准。去年参与的多语言旅行App项目,就受益于这种标准化分类体系。

文化适配成为分类新维度。同一词汇在不同文化语境中可能需要不同分类。阿拉伯国家的"Mosque"(清真寺)既属于"宗教场所"也是"社区中心",分类时需要体现这种文化特殊性。我的迪拜之行深刻感受到,理解这种文化维度分类对深度体验的重要性。

手势和符号的跨文化分类开始受到重视。"点头"在某些文化表示同意,在另一些文化却是否定。新兴的分类系统开始纳入这些非语言交流元素,建立"肢体语言-文化差异"这样的特殊类别。这种扩展让分类体系更加完整。

数字原住民的分类习惯影响标准制定。年轻一代更习惯使用emoji和网络用语,"🏨"直接代表酒店,"🚇"表示地铁。标准化组织开始考虑将这些新兴表达纳入官方分类体系,确保标准与时代同步。

增强现实技术将改变词汇学习方式。通过AR眼镜看到外国路牌时,系统自动显示翻译并归类到"交通指示"类别。这种实时、情境化的分类学习,比传统记忆方式高效得多。我试用过的原型设备已经能够实现基础的路牌识别和分类显示。

脑机接口可能彻底颠覆分类逻辑。未来或许不需要主动归类词汇,系统直接读取脑电波信号,理解用户意图并调取相关词汇分类。这种无缝的交互方式将让语言障碍真正消失。虽然技术尚在早期阶段,但实验室成果已经显示其潜力。

情感智能分类正在萌芽。系统不仅理解词汇的字面意思,还能感知情感色彩。"Cozy hostel"(舒适的青年旅舍)和"Luxury hotel"(豪华酒店)虽然同属住宿分类,但传达的情感完全不同。情感维度分类将帮助旅行者更精准地表达需求。

区块链技术可能实现分类体系的去中心化演进。每个用户都可以贡献分类建议,通过共识机制更新官方分类标准。这种开放、持续进化的体系,能够更快地适应语言的变化速度。旅行词汇分类将不再是静态框架,而是活生生的、不断成长的知识网络。

站在词汇分类变革的潮头,我们看到的不仅是技术的进步,更是人类交流方式的进化。从手工制作的分类表到智能动态分类系统,从单一语言框架到跨文化标准,每一次创新都在让世界的边界更加模糊。当分类足够智能、足够自然时,我们或许会忘记分类的存在——就像呼吸一样,成为我们探索世界时最本能的支持。