语言就像旅行箱里的必需品,装对了能让旅途顺畅许多。我记得第一次独自去纽约时,站在地铁线路图前发愣,才发现“subway”和“tube”说的都是地铁,只是英国人更爱用后者。这种微妙差异往往藏在最基础的词汇里。

预订机票时,“one-way ticket”(单程票)和“round-trip ticket”(往返票)是最先要弄清的。在英美国家,长途汽车不叫“long-distance bus”,美国人说“greyhound”,英国人则用“coach”。这个用词差异挺有意思,就像他们的驾驶方向完全相反。

地铁系统也有趣。伦敦人钻进“tube”,纽约人奔向“subway”,而在新加坡你可能听到“MRT”。出租车方面,“taxi”全球通用,但“cab”在美式英语中更生活化。这些词汇像不同颜色的交通标志,提前熟悉能避免很多困惑。

酒店预订时,“reservation”比“booking”更正式些。办理入住需要“check-in”,退房则是“check-out”。房间类型里,“single room”是单人间,“double room”可不一定只有一张床——有时是张双人床,有时是两张单人床。这个细节让我在东京闹过笑话。

餐饮词汇更贴近生活。“Appetizer”(开胃菜)在英式英语里是“starter”,“entrée”在美国指主菜,在法国却是前菜。点咖啡时,“black coffee”是黑咖啡,“white coffee”加奶,但别忘了“latte”和“cappuccino”这些意大利词早已世界通用。

购物中心在美国叫“mall”,在英国可能叫“shopping centre”。“Discount”和“sale”都表示打折,但“clearance sale”通常是清仓特价。试衣间在美国是“fitting room”,英国人说“changing room”。这些细微差别就像不同商店的灯光,营造着各自的氛围。

娱乐方面,“movie”和“film”可以互换,但美国人更习惯前者。“Concert”音乐会,“exhibition”展览,“museum”博物馆,这些词全球通用。买票时,“adult ticket”成人票,“student ticket”学生票,记得带上学生证能省不少钱。

掌握这些基础词汇,就像拥有了打开陌生城市的钥匙。它们不仅仅是单词,更是连接不同文化的桥梁。下次打包行李时,不妨把这些词汇也装进行囊。

真实的旅行对话从来不是单词表的简单拼接。我至今记得在巴黎戴高乐机场,一位中国游客把"Where is the baggage claim?"说成了"Where is the luggage take?",地勤人员困惑的表情让我意识到,正确组织句子比单纯背单词更重要。场景对话就像拼图,每个词都要放在对的位置。

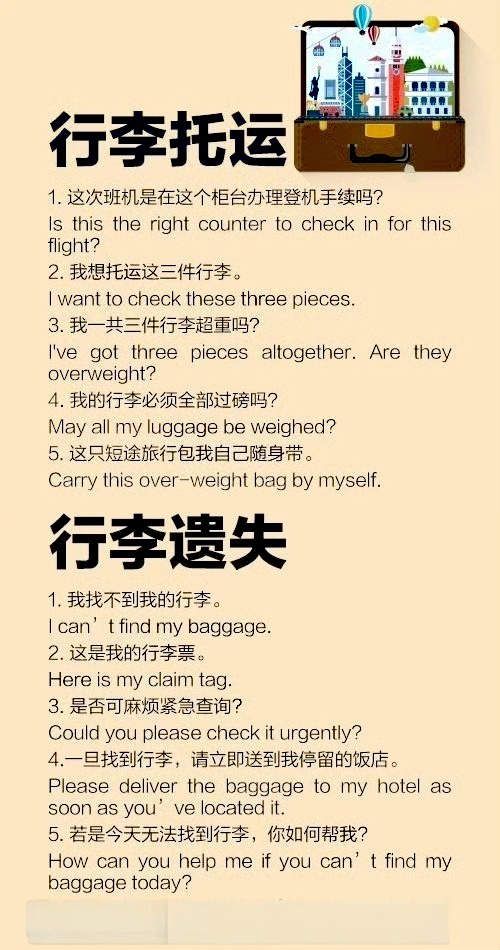

值机柜台前,简单的"I'd like to check in"比生硬的"Check in"更显礼貌。当工作人员询问"Window or aisle seat?"时,明确回答"Window seat, please"就能顺利拿到靠窗座位。这些固定搭配像机场的指示牌,遵循既定的表达路径最省时省力。

安检环节中,"Do I need to take off my shoes?"比直接脱鞋更得体。登机时听到"Now boarding rows 20 to 30"要能立即反应——这是叫20到30排的乘客登机。转机询问"Where is the transfer counter?"比迷茫地举着登机牌更有效。这些场景对话经过千百万旅客验证,确实能减少沟通成本。

在机场问路时,"How do I get to Terminal 2?"比简单的"Where is Terminal 2?"更清晰,因为对方会详细说明路线而非简单指向。遇到航班延误,询问"Is there any compensation?"可能显得急切,改用"What are my options?"会更得体。这些细微差别我在多次误机经历中深有体会。

前台办理入住时,"I have a reservation under the name of..."比直接报姓名更专业。如果预订出现问题,"Could you double-check the spelling?"比质疑对方的态度更好。记得在曼谷一家酒店,前台将"Zhang"误拼为"Chang",温和的纠正避免了后续麻烦。

房间需求方面,"Could I have a room away from the elevator?"明确表达了远离电梯的诉求。询问Wi-Fi时,"What's the password for the wireless?"比"Wi-Fi code?"完整得多。这些完整句式看似繁琐,实际上节省了来回确认的时间。

餐厅点餐时,"I'll have the grilled salmon"比"Give me salmon"礼貌百倍。特殊饮食需求要说"I'm allergic to peanuts"而非简单拒绝食物。结账时"Could we have the bill?"在英式英语中更常见,美式则多用"Check, please"。这些表达差异就像各地餐具摆放,遵循当地习惯总是更顺畅。

购物时的经典对话往往从"May I try this on?"开始。尺寸询问"Is this available in medium?"比拿着衣服比划更有效。讨价还价时,"Is this your best price?"比直接砍价更得体,这在东南亚市场特别实用。记得在伊斯坦布尔大巴扎,这句询问为我省下了三分之一的预算。

问路场景中,"Could you point me to the nearest metro station?"比"Where is subway?"准确得多。如果对方指路太快,"Could you repeat that more slowly?"是很好的跟进。迷路时"I think I'm lost"比慌乱地翻地图更能获得帮助,这个表达在威尼斯错综复杂的小巷里救过我多次。

方向指示的理解也很关键。"It's across from the post office"意味着在邮局对面,"It's next to the bank"则是银行旁边。这些介词使用看似简单,实际对话中经常被误解。掌握这些固定表达,就像拥有了城市的方向感,即使在陌生街道也能从容前行。

语言从来不是一成不变的公式。在京都的一家传统旅馆,我目睹一位美国游客用非常随意的"Hey, can I get some towels?"向穿着和服的服务生询问,对方明显愣了一下。而随后一位英国客人用"Excuse me, might I trouble you for an extra towel?"却得到了温暖的微笑。这个瞬间让我明白,语言的形式感有时比内容本身更重要。

旅行中的语言就像行李箱里的衣物,需要根据场合选择正式或休闲的款式。询问价格时,"How much is this?"足够日常,但在高级餐厅询问套餐价格,"Might I inquire about the price of the set menu?"会更合适。这种差别不是虚伪,而是对不同语境的尊重。

请求帮助时,"Can you help me?"直截了当,而"Would you be so kind as to assist me?"则显得格外郑重。我记得在伦敦一家老牌酒店,用后者询问行李寄存时,服务员特意为我升级了服务。非正式表达像休闲装,舒适方便;正式表达则像正装,在特定场合能打开更多门。

表达感谢也有明显梯度。"Thanks"适合咖啡店找零,"Thank you very much"用于普通服务,而"I truly appreciate your assistance"则留给那些超出预期的帮助。这些表达像音量的调节钮,需要根据情境精确控制。太大声显得夸张,太小声可能失礼。

英美英语的差异常常让旅行者困惑。在纽约问"Where's the restroom?"完全正确,但在伦敦最好说"Where's the toilet?"。前者在英式英语中可能指带梳妆台的房间,后者在美式英语中显得过于直接。这种差异就像交通规则,在不同国家需要适时切换。

词汇选择更是充满陷阱。在美式英语中"apartment"指公寓,英式则用"flat";"elevator"对应"lift";"subway"对应"" tube"或"underground"。一次在波士顿,我说" I need to take the lift to my flat",当地朋友笑着纠正了我。这些用词差异看似细小,却能让当地人立即识别出你的语言背景。

拼写和发音也各有特色。"Color"与"colour","center"与"centre",这些拼写差异在路牌和菜单上随处可见。发音方面,"schedule"在美式发音中带"sk"音,英式则是"sh"音。适应这些差异就像调整味蕾,需要时间但值得尝试。

紧急情况下的语言需要既准确又高效。身体不适时,"I don't feel well"足够表达不适,但"I need medical assistance"更能引起重视。在慕尼黑突发胃痛时,我用后者迅速找到了药店,而同行伙伴的"I feel bad"却被误解为心情不佳。

遇到盗窃或遗失,"My wallet was stolen"比"I lost my wallet"更明确责任。报警时提供准确信息很重要,"It's a black leather wallet containing my passport"比简单说" My wallet is gone"更有助于寻找。这些表达在紧急时刻就像求救信号,越清晰越能得到有效帮助。

医疗紧急情况需要特别明确的表达。"I'm having trouble breathing"比"I can't breathe"给医护人员更多信息。"I think I'm having a heart attack"虽然直接,但能确保得到及时救治。在语言不通的异国他乡,掌握这些表达就像购买了额外的保险。

语言障碍时的求助技巧也很实用。"I don't understand"可以加上"Could you please repeat that?"或者"Could you write it down?"。当在东京地铁站完全迷失时,我发现"Could you show me on the map?"比任何复杂问句都有效。这些表达是旅行者的安全绳,在沟通断裂时提供最后的连接。