翻开一本泛黄的《旅游学原理》,书页间还留着当年在图书馆做笔记时不小心洒上的咖啡渍。那是我大学时代读的第一本旅游专业书籍,从那时起便意识到这些经典著作如同行业的地图,指引着无数从业者前行的方向。

旅游专业经典书籍通常指那些经得起时间考验、被广泛认可的核心著作。它们往往由领域内权威学者撰写,系统阐述旅游学科的基础理论和实践方法。这类书籍的价值不仅在于知识的传递,更在于构建起整个行业的认知框架。

记得有位资深导游曾告诉我,他从业二十年来反复阅读《旅游经济学基础》,每次都有新收获。经典书籍就像陈年老酒,随着读者经验的积累,会品出不同层次的味道。它们提供的不是速成的技巧,而是扎根于实践的理论体系,帮助从业者在复杂多变的旅游市场中保持清晰的判断力。

在这个信息爆炸的时代,为什么还要花时间阅读这些可能已经出版十几年的书籍?答案很简单:经典提供的是经过验证的思维模式。新兴的社交媒体、短视频或许能带来最新的行业动态,但经典书籍教会我们如何思考。

我刚入行时总追逐最新资讯,后来发现很多所谓的新观点,其实在经典著作中早有深入探讨。阅读经典让人避免重复造轮子,直接站在前人的肩膀上眺望。特别是当面临实际工作中的困惑时,经典理论往往能提供出乎意料的解题思路。

选择经典书籍需要考虑个人所处的职业阶段和学习目标。初学者可以从综合性概论入手,比如《旅游学概论》这类基础教材。有一定经验后,再根据专业方向选择细分领域的经典。

不妨先浏览书籍的目录和序言,了解其核心观点和论述框架。看看作者背景,通常学界和业界双重背景的学者所著书籍更具实践指导意义。我个人习惯先读最后一章,如果结论能引发思考,这本书就值得细读。

别忘了向资深同行请教,他们推荐的书籍往往经过实践检验。现在很多经典都有新版,内容会根据时代发展更新,选择最新版本能获得更贴合当下的见解。

大学时在二手书店淘到一本《旅游管理原理》,书角已经卷边,内页密密麻麻布满前主人的批注。那些不同颜色的笔记像在对话,让我第一次感受到管理理论如何在不同时代的从业者间传承。这本书至今还放在我的书架上,偶尔翻阅时依然能找到启发。

管理概论类书籍构建着旅游从业者的基础认知框架。《旅游管理:原理与实践》这类经典往往从管理学基本理论出发,逐步延伸到旅游行业的特殊情境。它们像是一把钥匙,帮助读者打开理解旅游运营的大门。

我接触过不少酒店管理者,他们书柜里都放着《旅游企业管理学》的早期版本。有位经理告诉我,虽然日常操作流程早已更新换代,但书中关于组织行为、领导力的章节仍然常读常新。这些概论著作的珍贵之处在于,它们捕捉到了行业管理中那些相对恒定的规律。

旅游管理概论通常涵盖资源调配、服务流程、人员管理等核心议题。优秀的概论著作不会停留在理论阐述,而是通过大量案例展示理论如何落地。记得有本书用一整章分析一个景区旺季拥堵的解决方案,那种将抽象概念转化为具体措施的思维方式,对新手特别友好。

经济学视角帮助我们从另一个维度理解旅游现象。《旅游经济学》经典教材通常会系统介绍需求弹性、乘数效应、季节性波动等核心概念。这些理论初读可能觉得抽象,但在分析市场趋势时就会显现价值。

前几年参与一个乡村旅游项目,团队对定价策略争论不休。后来重读《旅游经济分析》,里面关于价格敏感度的章节让我们重新调整了思路。经济学经典提供的不是标准答案,而是一套分析工具,帮助从业者透过表象看到市场运行的底层逻辑。

优秀的旅游经济学著作会平衡理论深度与可读性。它们用旅游业特有的例子解释经济原理,比如用酒店预订数据说明需求规律,用景区门票改革展示价格机制。这种专业性与实用性的结合,使得经济学不再是一门枯燥的学问。

旅游营销类经典最迷人的地方在于,它们不断在变与不变之间寻找平衡。《旅游市场营销》主流教材每过几年就会更新案例,但关于市场细分、品牌定位、消费者行为的基础理论却相对稳定。

我曾负责推广一个新兴旅游目的地,最初完全依赖社交媒体营销,效果却不理想。直到重读一本九十年代的营销经典,里面强调的“目的地形象构建”概念让我恍然大悟。经典营销理论提醒我们,在追逐最新渠道时,不能忘记营销的本质。

最好的旅游营销著作既教方法,也培养思维。它们不仅介绍如何设计营销活动,更启发读者思考旅游产品的独特价值。书中那些经过时间考验的案例——无论是某个酒店品牌的成功定位,还是一个旅游城市的形象转型——都成为从业者创意的源泉。

这些管理基础理论经典可能不会立即提升你的业务指标,但它们会在你职业生涯的各个阶段提供支持。就像一位资深同行说的,理论书籍是“慢作用的营养”,它们的价值在长期实践中慢慢释放。

去年参与一个古镇旅游规划项目,当地居民拿着三十年前的规划图纸对我说:“你看,当时专家就建议控制商业店铺数量。”发黄的图纸上,钢笔标注的“保护原生态居住区”字样依然清晰。那个瞬间让我明白,优秀的规划理念真的可以穿越时间。

规划类著作最打动人的是它们连接理想与现实的能力。《旅游规划:原理与案例》这样的经典往往从区域分析开始,一步步引导读者理解如何将愿景转化为可操作的蓝图。它们不只是教技术,更在传递一种思维方式。

我书架上有本《旅游目的地规划》,书脊已经开裂。里面关于社区参与规划的章节被我反复标注——记得有个案例讲述某海岛如何通过居民工作坊调整旅游动线。这种将当地知识纳入规划过程的方法,在实际工作中多次帮我避开陷阱。

优秀的规划著作都强调“在地性”。它们不会提供通用模板,而是教导读者如何读懂每个地方的独特纹理。地形地貌、文化脉络、产业基础,这些要素如何协同构成规划的基础。规划的本质是预见变化,同时为不确定留下弹性空间。

可持续旅游发展这个概念听起来抽象,直到你在某个过度开发的景区看到枯竭的水井,或在民宿泛滥的村庄听到传统文化消失的叹息。《可持续旅游:理论与实践》这类经典把宏观理念转化为具体行动指南。

有位生态民宿主人给我看他的笔记本,上面密密麻麻摘录着《旅游与环境管理》的段落。“游客数量增加50%,用水量只增加20%”——这类具体数据让他重新设计节水系统。可持续经典提供的不是道德说教,而是可测量的改进方法。

最启发我的可持续旅游著作是那些承认矛盾的作品。它们不回避讨论保护与开发的张力,而是引导读者寻找平衡点。比如如何既满足游客对便利的需求,又减少生态足迹。这种坦诚让理论更贴近真实的决策环境。

目的地管理经典最珍贵的是它们对“生命周期”的洞察。《旅游目的地管理》系列著作详细记录了不同类型目的地从探索、发展到衰退或复兴的全过程。这些历史案例像一面镜子,帮助管理者预见潜在危机。

我认识一位景区管理者,他在任期内的习惯是每年重读一次《目的地品牌管理》。他说每次都能发现新的启示,因为随着经验增长,对书中案例的理解也在深化。经典著作就像这样的朋友,在你不同的职业阶段给出不同建议。

优秀的目的地管理书籍都强调“协同治理”。它们打破“单一管理者”的迷思,展示如何协调政府、企业、社区、游客等多方利益。书中那些成功的目的地,背后都是精巧的治理网络在支撑。管理目的地本质是管理关系。

规划与发展领域的经典有个共同特点:它们既提供工具,也培养远见。工具帮你解决眼前问题,远见让你在五年、十年后回头看时,不会为今天的决定后悔。这可能就是为什么那些书页泛黄的规划经典,依然被新一代从业者珍视的原因。

在云南一个少数民族村落,我见过最动人的文化保护场景:八十岁的绣娘教年轻游客传统纹样,而她的孙女在旁边用平板电脑记录针法。那种代际之间的文化传递,比任何理论都更生动地诠释了遗产保护的真谛。

文化旅游研究最迷人的地方在于它揭示的深层连接。《文化旅游:理论与实践》这样的经典作品,往往从“游客为什么愿意跨越千里去看另一种生活”这样的基本问题出发。它们探讨的不仅是文化作为旅游资源的价值,更是文化作为人类共通情感的载体。

我书桌上常备着《文化认同与旅游体验》,书页间夹着许多便签。有次在陕西考察民间艺术村,书里关于“真实性感知”的章节突然变得特别鲜活——游客对“原真性”的追求,与当地人对“实用性”的需求,这种张力几乎在每个文化景点都能观察到。

优秀的文化旅游著作都擅长处理一个核心矛盾:既要避免文化商品化,又要让文化通过旅游获得生存资本。它们提供各种案例,从日本匠人町屋到意大利美食之路,展示文化如何在旅游接触中保持尊严与活力。文化不是静止的展品,而是活着的传统。

记得第一次读《遗产旅游管理》时,我被书中“遗产是对话,不是独白”的观点震撼。后来在敦煌看到讲解员根据不同游客调整解说内容,才真正理解这句话——遗产的价值在于它能否与当代人产生共鸣。

遗产保护最棘手的问题往往是“谁的遗产”。某次参与古城墙修复讨论,居民、学者、开发商各执一词。《世界遗产与可持续旅游》中关于“多元主体协商”的框架,那次帮我们找到了平衡点。经典著作的价值,就在于它们提供经过验证的对话工具。

最实用的遗产旅游著作是那些敢于直面商业化挑战的作品。它们不简单批判旅游带来的商业化,而是细致分析哪些商业化会损害遗产价值,哪些反而能增强遗产的可及性。比如故宫的文创产品,就让更多年轻人对传统文化产生兴趣。

民俗旅游领域有个令人深思的现象:最成功的保护往往发生在文化被适度“使用”而非“封存”的地方。《民俗旅游与社区发展》记录了许多案例,显示当民俗成为当地人自豪感的来源而非表演任务时,保护就变得自发而持久。

我收集各地手工艺品的习惯,始于读完《活态民俗保护指南》。书中提到个小细节:某部落停止制作传统服饰不是因为缺乏技艺,而是因为缺乏日常穿戴场合。这让我意识到,民俗保护的关键是创造“使用场景”,而旅游恰好能提供这种场景。

民俗类经典最打动我的是它们对“变与不变”的辩证理解。它们承认所有活着的传统都会随时间演变,保护不是阻止变化,而是确保变化不丢失文化基因。就像侗族大歌在保持多声部特色的同时,也加入了新创作的歌词。这种动态平衡才是文化生命力的体现。

文化与遗产保护领域的著作,本质上都在回答同一个问题:我们如何让过去的宝贵事物,在未来继续发光。它们提供的不仅是保护技术,更是一种文化态度——尊重历史而不泥古,拥抱变化而不失根。每次重读这些经典,都像与智慧的长者对话,提醒我在旅游开发中保持对文化的敬畏与温情。

在京都一家百年旅馆,我目睹过最精妙的运营艺术:老板娘能记住每位回头客的枕头偏好,服务生在端茶时手腕的倾斜角度都经过训练。那种对细节的执着,让我理解了服务不是流程,而是人与人的默契。

服务质量管理的精髓,或许就藏在《服务利润链》那本经典里提出的简单等式:员工满意带来顾客满意,顾客满意带来企业利润。这个看似直白的逻辑,在实际运营中却需要无数细节支撑。

我总想起在巴厘岛度假村的一次经历。前台员工发现我感冒,不仅送来姜茶,还悄悄把空调温度调高两度。《旅游服务质量管理》把这种称为“预见性服务”——在客人开口前就察觉需求。经典著作里那些案例,其实都在诠释同一个道理:卓越服务是主动的关怀,不是被动的响应。

服务质量的测量一直是个难题。有次我们团队尝试用《服务质量维度》中的SERVQUAL模型评估酒店,发现“可靠性”和“移情性”这两个维度最难量化。好书的价值就在于,它们既提供理论框架,也坦诚方法的局限性。服务质量既是科学,更是艺术。

翻开《酒店管理与运营》的扉页,上面还有我七年前写下的笔记:“酒店卖的不是房间,是体验。”这句话至今指导着我的工作。优秀的酒店管理著作都明白,床铺是否舒适很重要,但客人记得的往往是前台那个温暖的笑容。

记得参与设计精品酒店时,《酒店收益管理》成了我的圣经。它教会我动态定价不只是数学问题,更是对市场心理的把握。雨季降价不单纯是填满空房,而是创造让客人感到“赚到”的惊喜。好的管理理论,总是兼顾理性与感性。

最启发我的酒店管理经典,是那些关注“后台”的著作。《酒店人力资源开发》详细记录了如何培养一线员工的自主决策能力——授权服务生在一定额度内直接解决客人问题,这种信任文化往往比标准化流程更能创造感动瞬间。

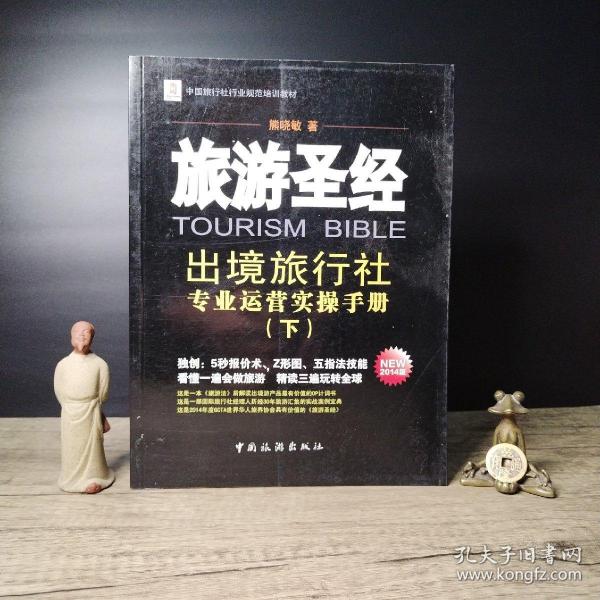

旅行社行业经历过巨大震荡。《旅游批发商运营管理》记录了从门店到线上的转型历程。有意思的是,无论渠道如何变化,核心始终没变:把复杂的旅行安排变得简单愉悦。

我曾研究过一家专做亲子游的旅行社,他们的成功完美印证了《旅游产品设计与创新》的理念:细分市场比大众市场更有生命力。那家社的创始人告诉我,他们不做“欧洲十国游”,只做“德国童话之路亲子营”。深耕特定人群的需求,反而在红海中找到了蓝海。

数字化转型是旅行社必须面对的课题。《在线旅游运营实务》没有停留在技术层面,而是深入探讨了如何保持线上效率与线下温情的平衡。就像他们举的例子:AI可以快速回答“签证需要几天”,但只有人工客服能理解“我带着年迈父母,行程能否宽松些”背后的焦虑。

服务与运营管理的经典,本质上都在探讨同一个主题:如何在规模化的商业逻辑中,保留个性化的温情。它们提醒我们,旅游业的灵魂不在宏伟的建筑或先进的技术,而在每个服务接触点上那份用心。当客人感受到被真诚对待,所有的管理理论才真正有了生命。

在云南一个小村庄做田野调查时,我带着一堆问卷准备按部就班地访谈,却被当地老人拉去火塘边喝酒聊天。那些最珍贵的洞察,反而是在非正式交谈中获得的。研究方法就像地图,能指引方向,但真正认识一个地方需要放下地图去行走。

《旅游研究方法与实践》这本书的扉页上有句让我印象深刻的话:“方法不是束缚思想的牢笼,而是解放思想的工具。”太多研究者把方法当成必须严格遵守的教条,忘记了研究的本质是理解世界。

定性研究与定量研究的争论在旅游领域特别明显。有次我参与一个民宿研究项目,定量数据显示“卫生评分”最重要,但深度访谈却发现客人真正在意的是“主人故事的真实性”。《混合方法在旅游研究中的应用》教会我们,数字能告诉我们“是什么”,故事才能解释“为什么”。

行动研究法在旅游中特别有价值。记得有个古镇旅游项目,研究者不是旁观记录,而是直接参与社区讨论,帮助居民设计旅游路线。《旅游行动研究指南》把这种方法称为“带着学术严谨性的实践参与”。好的研究不应该只是发表论文,而要能改善真实世界的旅游体验。

五年前我在杭州第一次体验“刷脸入园”,当时觉得这只是技术噱头。直到读完《智慧旅游:理论与实践》,才明白这背后是整个旅游生态的重构。技术从来不是目的,提升体验才是核心。

《旅游大数据分析》让我重新思考数据的价值。曾经有个景区依靠手机信号数据发现,大部分游客只走到三分之一的景点就折返。他们据此调整了休息点和引导标识,游客满意度提升了30%。智慧旅游的精髓不在于数据多少,而在于能否转化为具体改善。

不过技术也有局限。有家酒店引入机器人送餐,最初确实吸引眼球,但客人很快抱怨“还是喜欢人的温度”。《数字化时代的旅游服务设计》提醒我们,技术创新必须与服务创新同步。智慧旅游应该是“科技赋能人文”,而不是“科技取代人文”。

《旅游创业学》开篇就问了个尖锐问题:“你是在创造新的价值,还是只是在复制现有模式?”这个问题我经常拿来问创业团队。旅游创新不一定是惊天动地的发明,更多时候是对现有要素的重新组合。

记得有个失败的旅游创业案例:团队开发了精美的AR古城导览App,却忽略了中年游客群体根本不愿下载使用。《旅游创新管理》把这种称为“技术自恋”——创业者爱上了自己的技术方案,而不是用户的实际需求。成功的旅游创新往往始于对用户痛点的深刻理解。

社会企业模式在旅游领域特别有生命力。我参观过泰国一个社区旅游项目,游客学习制作手工艺的同时,收入直接支持当地教育。《可持续旅游创业》记录了许多类似案例,它们证明商业价值与社会价值可以完美融合。或许最好的旅游创新,是让各方都获益的共赢设计。

研究方法帮助我们更系统地理解旅游现象,前沿趋势则指引着行业发展的方向。但无论方法多么先进,趋势多么热门,旅游的核心始终是人。数据、技术、模式都是工具,最终还是要回归到如何创造更美好的旅行体验。那些经典著作最大的价值,不是给出标准答案,而是教会我们如何在这个快速变化的行业中保持思考的深度与温度。