翻开一本装帧精美的旅游书,油墨香气混合着异域想象扑面而来。旅游文学市场正在经历一场静默的变革。数据显示,过去五年国内旅游图书销售额年均增长超过15%,这个数字背后是无数渴望探索世界的灵魂。实体书店里,旅游书籍专区从角落搬到显眼位置;线上平台,旅游类电子书下载量在疫情后出现爆发式增长。

记得去年在东京代官山茑屋书店,整个二层几乎被旅游书籍占据。日本老太太戴着老花镜认真比对京都民宿指南,年轻背包客在lonely planet专区流连忘返。那个场景让我突然意识到,旅游书早已超越工具属性,成为连接人与世界的文化媒介。

旅游文学市场呈现出明显的两极分化特征。传统指南类书籍销量平稳,而深度游记、人文探索类作品增长迅猛。出版社朋友告诉我,现在单纯介绍景点的手册越来越难卖,反而是那些带着个人思考的旅行叙事更受欢迎。或许读者要的不再是“去哪里”,而是“为什么去”和“如何去感受”。

电子书和有声书正在改变旅游文学的生态。某知名阅读平台统计,旅游类有声书收听量在通勤时段达到峰值。人们边挤地铁边“游历”冰岛极光,这种场景十年前难以想象。音频内容的崛起让旅游文学突破文字限制,通过声音营造沉浸式体验。

旅游书籍的读者画像比想象中复杂。除了传统的旅行爱好者,出现了大量“精神旅行者”——他们可能短期内无法远行,却通过阅读保持与世界的连接。数据显示,25-35岁都市白领成为消费主力,他们购买旅游书的动机中,“治愈压力”与“获取信息”几乎同等重要。

有意思的是,不同年龄层读者偏好差异明显。年轻人偏爱图文并茂的旅行随笔,中年人更关注深度文化考察,银发族则对慢旅行指南情有独钟。这种分层需求推动出版社进行更精准的内容策划。我认识的一位编辑说,他们现在做选题会像在画读者肖像,每个细节都要考虑目标群体的阅读场景。

当前市场热销的旅游书大致可分为三类:实用指南、文学游记和主题探索。实用指南依然占据最大市场份额,但增长乏力;文学游记虽然总量不大,却保持着稳定的受众群;主题探索类成为新宠,比如咖啡之旅、建筑巡礼等垂直领域作品。

最近注意到一个现象:地方志风格的旅游书开始走红。这些书不再简单罗列景点,而是深入挖掘某个地域的文化肌理。上周在书店翻到一本《闽南屋檐下的神灵》,作者用五年时间记录闽南地区民间信仰,这种深度在地化内容正在形成独特竞争力。读者似乎越来越抗拒走马观花,渴望通过书籍获得更本质的文化体验。

旅游书市场的这些变化,某种程度上映射着我们与世界相处方式的改变。当远方变得触手可及,我们反而更需要书籍来告诉我们如何真正地“抵达”。

书架上的旅游书籍像一个个时间胶囊,封存着不同时代的行走方式。有些书历经岁月洗礼依然闪耀,它们的魅力不仅在于描述风景,更在于捕捉了人与世界对话的永恒瞬间。这些经典作品构成了一部另类的人类探索史,记录着我们认识世界的角度如何从猎奇走向理解。

去年整理书房时重读《撒哈拉的故事》,书页已经泛黄,三毛笔下的沙漠却依然鲜活。忽然意识到经典旅游文学的魔力——它们能超越时空限制,让不同年代的读者在相同文字里找到共鸣。这种穿越时间的感染力,正是快餐式游记永远无法替代的价值。

彼得·梅尔的《普罗旺斯的一年》开创了生活式旅行写作的先河。他不写著名景点,而是描绘日常生活的诗意——早晨的面包香气,午后葡萄园的光影,邻居送来的自制奶酪。这种写法打破了旅游书必须指导观光的惯例,告诉读者停留与行走同样重要。我认识一位读者因为这本书在普罗旺斯住了半年,他说最打动他的不是薰衣草田,而是书中描写的那个慢节奏生活可能。

国内经典中,《徐霞客游记》的现代价值被严重低估。很多人以为这是本古籍,实则书中对地理现象的精准观察,对民俗的平等记录,至今仍是旅行写作的典范。在黄山那段,他不仅记录山峰形态,还详细分析花岗岩地貌成因。这种结合科学精神与人文关怀的写作方式,比现在很多浮光掠影的游记深刻得多。

奈保尔的《幽暗国度》展示了旅行文学的另一重可能。他笔下的印度不是异域风情画,而是充满矛盾的文化现场。这种带有批判性的观察让不少读者感到不适,却开辟了旅游写作的思辨路径。好的旅行书不该只是赞美诗,更应该提供理解复杂世界的多维视角。

近年获得重要奖项的旅游书籍呈现出共同特征:弱化实用功能,强化文学性与思想性。国家图书奖获奖作品《故土的陌生人》表面写美国南部之旅,实则探讨政治分裂背景下的人际隔阂。作者开车穿越多个小镇,用对话拼贴出当代美国的精神图谱。这种将个人旅程与社会观察结合的写法,代表了旅游文学的新高度。

托马斯·库克旅游图书奖的评选标准很有意思,他们特别看重“改变读者认知”的能力。去年获奖的《看不见的城市》其实不算传统旅游书,但它通过虚构城市探讨了记忆与空间的关系。评委会认为,真正优秀的旅游书应该拓展人们对“旅行”本身的理解。

记得翻看某届诺贝尔文学奖得主的旅行随笔集,惊讶地发现其中几乎没有任何景点信息。全书都是对光线、气味、偶然相遇的细微描写。这种极致的感官写作反而比任何攻略都更能唤起旅行的欲望。获奖作品往往具备这种特质——它们不告诉你该看什么,而是教会你怎么看。

经典旅游书像多棱镜,每个时代都能折射出不同光彩。《马可·波罗游记》在13世纪是地理发现,在19世纪是东方想象,到今天又成为全球化叙事的早期文本。我们重读经典时,其实也在与不同时期的阅读史对话。

这些老书在数字化时代意外焕发新生。年轻人开始在社交平台组建《lonely planet》阅读小组,不是用它规划行程,而是当作90年代旅行文化的标本来研究。初版指南里推荐的廉价旅馆大多已经消失,但那种背包客精神依然让当代读者神往。经典的价值就在于它们既是时间容器,又是时代镜子。

最打动我的还是这些书籍传递的人文精神。翻看《寻路中国》时注意到,何伟写中国乡村变化的笔触充满温度。他记录正在消失的土墙时,也在记录墙背后的人生活如何变迁。这种对普通人的深切关怀,让旅游书写超越个人见闻,成为时代记忆的组成部分。或许几十年后,人们会通过这些文字理解21世纪初的中国。

经典之所以成为经典,从来不是因为它们完美无缺。恰恰是那些带着时代局限的观察,那些作者个人的偏见与盲点,让这些书成为立体的人文档案。我们阅读它们,既是在学习如何看世界,也是在理解不同时代的人如何通过行走寻找自我。

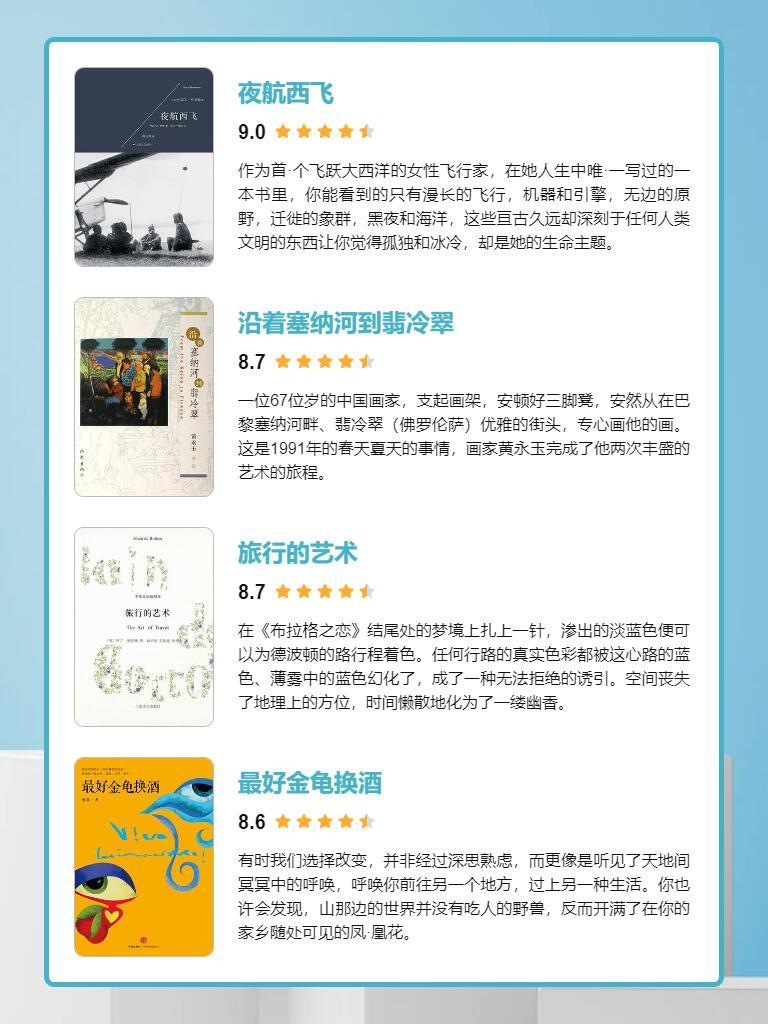

翻开一本旅游书就像打开一扇任意门,文字能带你去任何想去的地方。这些年我的书架逐渐被各种旅行故事占据,每本书都像一位独特的旅伴,用不同的方式讲述着世界的模样。有些书适合在出发前阅读,有些适合在旅途中品味,还有些更适合回家后慢慢回味。这份书单是我在众多旅游书中淘出的精华,希望能帮你找到属于你的那扇任意门。

记得有次在长途航班上读完《午夜降临前抵达》,合上书时竟忘了自己还在三万英尺高空。那种被文字瞬间传送到中欧小镇的奇妙体验,让我明白好的旅游书不仅是向导,更是造梦机。

亚洲篇

《不去会死》记录了石田裕辅七年单车环游世界的经历,特别是东南亚章节充满意外与感动。他在老挝遭遇暴雨,当地村民把他带回家烘干衣服,还分享了仅有的食物。这种跨越语言的温暖,比任何风景都令人难忘。

《印度慢吞吞》完全颠覆了我对旅行写作的想象。作者学宁用近乎任性的慢节奏体验印度,在瓦拉纳西一住就是三个月。她写恒河晨浴,不写壮观场面,却写岸边洗衣人折叠床单的韵律。这种深度沉浸的观察方式,教会我旅行的真谛不在打卡,而在生活。

欧洲篇

《带一本书去巴黎》巧妙地将文学、历史与城市漫步融合。林达带着雨果的小说穿行巴黎街巷,在孚日广场寻找《悲惨世界》的痕迹,在咖啡馆重读《流动的盛宴》。这种文学导览式的写法,让熟悉的城市焕发新知。

《欧洲背包客栈日记》特别适合预算有限的年轻人。作者记录的不只是景点,更是青旅里那些转瞬即逝的相遇——韩国女孩分享的泡菜,意大利老爷爷教的意面做法,这些细微的人际交流构成了旅途中最珍贵的记忆。

美洲与其他

《在路上》作为公路旅行圣经,其价值早已超越文学范畴。我认识一个读者每年都要重读此书,他说每次都能在凯鲁亚克的文字里找到重新出发的勇气。这本书最神奇的地方在于,它写的虽是50年代的美国,却能唤醒任何时代年轻人内心的流浪冲动。

《非洲三万里》把火车旅行写出了哲学意味。毕淑敏乘坐的“非洲之傲”列车本身就是移动的观察站,她写窗外奔跑的羚羊,也写车内服务生的故事。这种将奢华旅行与平民视角结合的写法,提供了认识非洲的独特角度。

美食之旅

《厨房里的人类学家》严格来说不算旅游书,但庄祖宜从纽约到香港的学厨经历,完美展现了食物作为文化入口的可能。她写四川豆瓣酱的制作过程,实际是在写时间与手艺的哲学。读完这本书,你会明白为什么说了解一个地方要从菜市场开始。

建筑漫步

《负建筑》的作者隈研吾带着读者穿行世界,寻找“消失的建筑”。他写韩国山坡上的村落,不分析结构,却描写建筑如何像植物般从土地生长出来。这种反纪念碑式的思考,彻底改变了我看待城市的方式。

心灵朝圣

《空谷幽兰》记录了比尔·波特寻访中国隐士的旅程。他在终南山深处找到的不仅是茅棚与苦修者,更是一种在现代社会几乎绝迹的生活可能。这本书我读得很慢,每次只敢读几页,生怕太快耗尽那份宁静。

冒险纪实

《进入空气稀薄地带》作为珠峰山难亲历记录,其价值远超登山指南。克拉考尔既写雪山的壮美,也写人性的脆弱。有读者告诉我,这本书让他放弃了盲目追求极限的念头,开始懂得敬畏自然。

今年值得关注的《漫游者》,表面是作者在冰岛的徒步日记,实则探讨了孤独与陪伴的辩证关系。书中那个带着亡妻照片旅行的老人故事,让我在咖啡馆读到时忍不住眼眶湿润。这本书证明了旅游文学可以如此深邃。

《漂流日本》获得了今年的旅游写作大奖,作者用三年时间探访日本的离岛。最打动评委的是他对“边缘地带”的关注——那些即将消失的村庄,最后一位守灯塔的人。书中没有惊艳的风景照,却用文字留下了正在消逝的日本。

《我独自穿越沙漠》在社交媒体引发热议,不是因为冒险经历多刺激,而是作者坦诚记录了恐惧与犹豫。她在撒哈拉迷路时的心理描写极其真实,这种不完美的旅行叙事反而比英雄故事更有力量。

某位图书编辑私下告诉我,今年旅游书的趋势是“微观旅行”。读者不再满足于环游世界的宏大叙事,更想看到对某个街区的深度探索。就像《京都街角日记》只写三条通不到五百米的小巷,却写出了整座城市的呼吸节奏。

这些书单只是起点。最好的旅游书永远是你偶然在书店角落发现的那本,它可能不出名,装帧也普通,但里面的某句话恰好击中你当下的心境。对我来说,这样的相遇比任何推荐都珍贵。

每本旅游书都像一面镜子,照见的不仅是远方的风景,更是阅读者内心的投影。我书架上的那些旅行笔记,书页间夹着不同时期的车票和落叶,每次重翻都会唤起独特的记忆。有本书的边角还沾着撒哈拉沙漠的细沙,另一本的扉页上留着在清迈咖啡馆偶遇的陌生人的赠言。这些痕迹让阅读体验超越了文字本身,成为个人旅行史的一部分。

最近重读《禅与摩托车维修艺术》,发现十年前用铅笔在页边写下的“想去66号公路”旁,新添了“已实现”三个字。这种跨越时空的自我对话,或许就是旅游书最迷人的地方——它们不仅是旅行前的指南,更是人生旅程的见证者。

有个读者告诉我,她在产后抑郁期偶然读到《世界上的另一个你》。书中两个背景迥异的美国人结伴公路旅行的故事,让她决定带着三个月大的婴儿开始城市漫步。从家附近公园开始,到搭乘地铁探索陌生街区,这本书成了她重新连接世界的桥梁。

旅游书的阅读体验往往与生活阶段紧密相连。大学生可能偏爱《背包十年》这样的成长叙事,职场人则对《转山》中关于突破舒适区的描写更有共鸣。我认识一位退休教师,她读《慢船去中国》时特意放慢节奏,每天只读一章,用半年时间“走完”了长江全程。她说这种阅读方式让她找回了年轻时乘船旅行的悠闲。

阅读环境也会改变感知。在嘈杂地铁上速读与在周末清晨慢品,同一段文字可能带来完全不同的感受。《西班牙旅行笔记》里关于高迪建筑的描写,我在办公室午休时读只觉得有趣,后来在巴塞罗那圣家堂前重读,文字突然变得立体起来。

《不去会死》彻底改变了我对“穷游”的理解。作者在非洲用二手单车骑行时,当地孩子追着车跑了好几公里只为碰一下他的手套。这个细节让我明白,旅行中的匮乏可能带来更丰富的人际联结。现在订酒店时,我会有意选择家庭旅馆而非连锁酒店,就为了多一些与当地人交流的机会。

有些书教会我们不同的观看方式。《看不见的城市》里卡尔维诺写城市记忆的段落,让我学会在旅行中关注那些即将消失的细节。去年在京都,我没有去挤清水寺,反而在一条即将拆迁的老街徘徊了整个下午,记录下传统町屋门帘的图案。这种体验得益于书本的启发。

旅游书也在重塑我们对“远方”的定义。《本地旅行》提出“十公里内的异域”概念,促使我开始探索居住城市中被忽略的角落。上个月循着书中的建议,我在城郊发现了一个仍在运转的传统酱油作坊,那次经历比很多长途旅行都令人难忘。

线上读书社区成为旅游书迷的聚集地。在豆瓣“旅行文学”小组,每天都有读者分享实地验证书中地点的经历。有人带着《罗马人的故事》重走阿庇亚大道,有人按《深夜特急》的路线搭巴士从伦敦到东京。这些实践型阅读让书本知识活了起来。

小红书上的旅游书笔记呈现有趣的两极化。一边是精心摆拍的“旅行书单”照片,一边是素颜的真实阅读报告。我关注的一位博主坚持记录每本旅游书的“实践指数”,标记书中哪些建议可行哪些过时。这种务实分享比漂亮图片更有参考价值。

线下读书会则创造了独特的交流空间。参加过一次“旅行与文学”主题聚会,有位老人带来1978年版的《丝绸之路》,书页间夹着他当年沿路线收集的植物标本。这种物质化的阅读记忆,是数字平台无法复制的温暖。

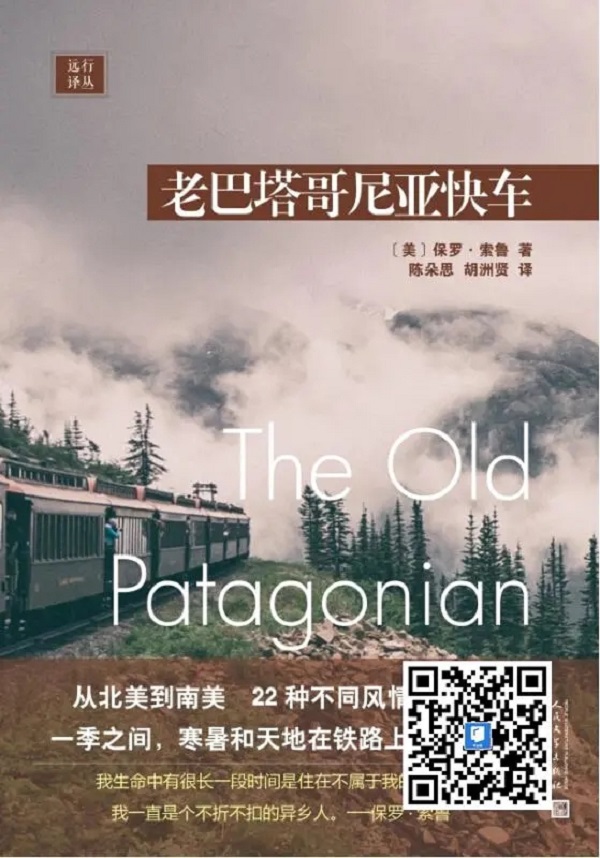

二手书店的留言本也是特别的交流场所。在台北某家旧书店的《老巴塔哥尼亚快车》扉页上,我看到连续五位读者留下的旅行日期和简短感悟,仿佛一场跨越十年的接力阅读。

阅读旅游书的乐趣,一半在独自品味的静谧时刻,一半在与人分享的共鸣瞬间。那些划线标注的段落,页边写下的感想,甚至留在书中的一片枫叶,都是阅读者与作者、与其他读者建立的隐秘联结。也许某天,你在咖啡馆读到的某句话,会悄然改变下一次旅行的方向。

走进书店的旅游区,满架缤纷的封面像是一张张邀请函。上周我在图书馆偶遇一位读者,她站在书架前反复比较三本日本旅行指南,手指在不同书脊上轻轻敲打。“每本都写得很吸引人,但不知道该选哪本。”她苦笑着向我求助。这种选择困难可能每个爱书人都经历过——当面对琳琅满目的旅游读物时,如何找到真正适合自己的那一本?

选择旅游书有点像挑选旅行伙伴,需要考虑彼此的节奏是否合拍。我习惯先看目录结构——是严格按景点罗列,还是以叙事线索展开?前者适合行前做功课,后者更适合旅途阅读。记得有次去冰岛前,我带了本厚重的《孤独星球》,结果发现同行的朋友那本薄薄的《北欧,冰与火之味》反而更实用,书中诗意的描述与冰岛的空灵景致完美契合。

阅读目的决定选择方向。如果你需要实用信息,重点关注书籍的出版日期和地图精度。去年我在京都就吃过亏,带了本五年前的指南,按图索骥找到的餐馆早已关门。但若是为了感受旅行文学的魅力,不妨选择那些经得起时间考验的作品。《撒哈拉的故事》出版多年,三毛笔下的沙漠依然鲜活如初。

试读前几页能感知文风是否对口。有的作者擅长数据罗列,有的偏爱个人体验。我有个朋友特别反感过度抒情的笔调,她总是直接翻到书籍中段的某个章节,读上五分钟就能判断是否要继续。这个方法很实用,毕竟阅读体验本身也是旅行准备的重要部分。

实体书店的触觉体验无可替代。在台北的诚品书店,我常看见读者坐在地板上翻阅旅游书,有人甚至带着便当盒待上一整天。这种与书籍的物理接触能发现很多惊喜——某本冷门游记的装帧特别舒服,另一本的插图恰好是你想去的那个小镇。独立书店还常有店主精选推荐,这些基于真实阅读经验的建议比算法推荐更有人情味。

线上平台的优势在于信息维度。亚马逊的“查看样章”功能让我避免过不少冲动消费。有次想买本昂贵的摄影集,预览发现图片质量并不理想。豆瓣读书的评分和长评也很参考价值,特别是那些既评价内容又点评装帧印刷的详细评论。不过要注意辨别水军,我一般会特意查看三星、四星的中评,这些往往更客观。

二手书市是淘宝的好地方。在东京神保町的旧书街,我找到过绝版的《中央线乘务员日记》,书页间还夹着前主人留下的车站纪念印章。多抓鱼平台上的旅游书流通很快,经常能遇到带着前任读者笔记的版本——那些划线的段落就像旅行路上的路标,提示着值得关注的风景。

电子书的便利性在旅途中尤其突出。去年在欧洲火车旅行时,我的Kindle里存着十多本旅游文学,随时可以根据心情切换阅读。深夜在布达佩斯的青旅,读《多瑙河之旅》描写河上桥梁的段落,第二天过桥时感觉完全不同。但电子设备在强光下的阅读体验确实打折,有次在地中海邮轮甲板上,屏幕反光让人不得不放弃阅读。

纸质书带来的沉浸感难以取代。我喜欢在旅行结束后收集当地明信片,夹在对应的书页里。翻开《意大利的青山》,科莫湖的明信片会瞬间带回那个雾气朦胧的早晨。纸质书的排版设计也常成为阅读体验的一部分,《京都导览》的和风装帧与内容相得益彰,这是电子版无法呈现的质感。

混合使用或许是最佳方案。我现在的习惯是电子书用于行前资料收集和旅途轻阅读,特别珍贵的版本则购买纸质书收藏。有本《秘境之路》我两个版本都买了,电子版方便检索地点信息,精装版则用来慢慢品味作者的手绘插画。不同载体满足不同需求,就像旅行中既需要轻便的登山鞋,也需要一双舒适的拖鞋。

选择旅游书的过程本身就像一次微缩旅行。在书架间徘徊比较,翻阅不同作者的视角,最终带回家的那本书,很可能成为你下一段旅程的起点。那位在图书馆遇到的读者后来告诉我,她最后选择了封面最朴素的那本——“因为翻开时,里面关于小镇面包店的描写让我想起了家乡的味道。”有时候,选择的标准就这么简单。

站在书店的旅游区,看着那些装帧精美的旅行指南和游记,我忽然想起去年在机场遇到的一位编辑。她正要去参加法兰克福书展,手里拿着最新款的墨水屏阅读器。“纸质书不会消失,”她边说边展示设备里存储的样书,“但未来的旅游文学会以我们想象不到的方式演变。”这句话让我思考了很久——当我们的阅读习惯和旅行方式都在快速变化时,旅游读物会走向何方?

电子阅读器正在重塑我们与旅游文字的关系。上周在地铁上,我看见邻座女孩用手机阅读《西班牙小城纪行》,手指轻滑就能调出地图和作者提到的餐厅评价。这种即时互动的阅读体验是纸质书难以提供的。我试用过一款增强现实的旅游书应用,用手机扫描书页上的教堂图片,屏幕立即显示出该建筑的3D模型和历史介绍——阅读变成了一场探索。

音频内容的兴起带来新的可能。去年自驾环岛时,我订阅了《台湾老街故事》的有声书,作者亲自朗读的版本配上实地采录的环境音,让那些关于老店铺的描写变得立体。现在很多旅游作家开始制作配套播客,读者在出发前就能通过声音提前“踩点”。这种多感官的阅读体验或许会成为未来旅游文学的标准配置。

内容更新机制正在改变旅游书的生命周期。传统的修订再版周期太长,很多实用信息在出版时就已经过时。我关注的一位旅行作家现在通过订阅制提供内容服务,读者支付年费就能持续获取最新路线和店家信息。这种模式让旅游书从“完成品”变成了“持续生长的指南”,就像手机系统升级一样保持活力。

深度在地体验类书籍开始走红。最近在独立书店注意到,那些详细介绍某个街区、某条徒步路线的小众指南特别受欢迎。有本《东京下町咖啡地图》只讲老城区几十家咖啡馆的故事,却连续三个月位居销售榜前列。读者似乎厌倦了走马观花的景点打卡,更渴望通过书籍获得独特的在地视角。我朋友上个月去曼谷,就带着一本专门介绍运河社区的小册子,回来后对那里的理解远超普通游客。

可持续旅行主题成为新热点。在今年的伦敦书展上,我看到不少关于环保旅行、社区旅游的新书提案。有本《轻足迹旅行手册》教读者如何减少旅行中的碳足迹,从交通选择到住宿都提供具体建议。这种转变反映了读者价值观的变化——大家不再只关心“去哪里”,更在意“怎么去”以及旅行带来的影响。我认识的几位旅游作家开始在自己的作品中加入生态评估章节,这在前几年是很少见的。

跨界融合类旅游书崭露头角。上个月读到的《香料之路上的建筑》就把美食、历史和建筑完美结合,作者沿着古代贸易路线探访,记录下沿途的市集、清真寺和厨房。这种打破类型边界的写法很吸引人,读者能通过一个主题串联起多元文化体验。我预测未来会出现更多这样的混合型旅游书——比如结合植物观察的徒步指南,或者融合当地音乐文化的城市漫游手册。

个性化定制服务可能成为下一个增长点。想象一下,输入你的旅行时间、预算和兴趣偏好,系统就能生成一本专属的旅行指南。这种概念其实已经在某些平台试水,我试用过的一个测试版就能根据用户评分不断调整推荐内容。虽然目前技术还不成熟,但方向很明确——未来的旅游书应该像量身定制的行程一样贴合个人需求。

区域性小众市场潜力巨大。大型出版社往往聚焦热门旅游地,但那些关于冷门目的地的书籍反而容易形成稳定的读者群。有家小出版社专做出界各地的岛屿指南,每本只印两千册却总能售罄。我收藏的《中亚丝绸之路重镇》就是这类典型,虽然受众有限,但忠诚度极高。这种细分市场的深耕或许能帮助旅游书在激烈竞争中找到生存空间。

旅游文学的教育功能会被进一步开发。最近帮亲戚的孩子挑选夏令营读物时,发现很多学校开始把优秀的旅行文学作品纳入推荐书目。有本写给青少年的《跟着爷爷走茶马古道》就把地理知识和成长故事巧妙结合。这种趋势提示我们,旅游书不再只是成人的休闲读物,也可能成为连接不同世代、传递文化认知的桥梁。

未来的某天,我们手中的旅游书可能会变成完全不同的形态。但无论载体如何变化,那些能够触动心灵、激发探索欲望的文字永远会有它的读者。就像那位编辑在登机前说的:“好的旅游文学不只是告诉你哪里值得去,更重要的是让你明白为什么要去。”这个核心价值,大概在任何时代都不会改变。