翻开一本旅行书,就像打开一扇通往未知世界的窗。记得我第一次读《在路上》时,那种对自由旅途的渴望瞬间被点燃。今天想和你分享几本值得放在书架上的旅行文学作品,无论你是刚接触这个领域,还是想重温经典,这些书都会带给你不一样的视角。

有些书经得起时间考验,成为旅行文学领域的基石。《在路上》不仅描绘了横跨美国的公路之旅,更捕捉到一代人对自由的向往。凯鲁亚克随性而诗意的笔触,让每个句子都充满节奏感。

《夜航西飞》记录了一位女性飞行员的非洲经历。柏瑞尔·马卡姆用冷静克制的文字,讲述她在肯尼亚的成长与飞行冒险。她笔下的非洲草原既辽阔又细腻,这种独特的叙述方式让这本书历久弥新。

保罗·索鲁的《老巴塔哥尼亚快车》展现了火车旅行的独特魅力。从波士顿到南美最南端,他敏锐地观察着沿途的人和事。索鲁擅长在平凡中发现不平凡,这种能力让他的作品充满惊喜。

《威尼斯》或许不是传统意义上的旅行指南,但詹森对这座水城的描绘如此生动,仿佛能听到贡多拉划过水面的声音。他将历史、艺术与个人体验完美融合,创造出多层次的城市肖像。

近年的旅行文学更加多元和个性化。《美食、祈祷、爱》虽然被广泛讨论,但伊丽莎白·吉尔伯特对意大利、印度和印尼的探索确实触动了无数读者。她证明旅行不仅是地理的移动,更是内心的旅程。

《走出非洲》的作者凯伦·布里克森用深情笔调描绘肯尼亚生活。虽然成书较早,但近年因电影改编重新受到关注。她对非洲土地和人民的深厚感情,透过文字直抵人心。

《在世界尽头相遇》记录了作者在极端环境中的旅行经历。从南极到沙漠,这些地方考验着人的极限,也带来最纯粹的感动。当代读者似乎特别偏爱这种带有冒险色彩的真实故事。

石田裕辅的《不去会死》用自行车环游世界的经历打动了许多年轻人。他的叙述朴实真诚,没有过多修饰,却让人感受到普通人的非凡勇气。这种接地气的旅行记录反而更容易引起共鸣。

如果你刚开始接触旅行文学,可能需要一些更易入门的作品。《转山》讲述了一个年轻人在西藏的骑行经历,文字直接有力,情感真挚。谢旺霖没有使用复杂的文学技巧,却传递出强烈的现场感。

《西班牙旅行笔记》用平实语言介绍这个热情国度的风土人情。林达将历史知识与旅途见闻巧妙结合,读起来既轻松又有收获。这种深入浅出的写法特别适合旅行文学新手。

《东京独立旅行》系列虽然偏向实用指南,但作者的个人体验让它们读起来像朋友的信件。没有晦涩的术语,只有实用的建议和真实的感受。这类书能帮你建立对旅行文学的兴趣。

我记得第一次给朋友推荐旅行书籍时,选择了《普罗旺斯的一年》。彼得·梅尔幽默轻松的笔调,加上对法国乡村生活的生动描绘,让朋友立刻爱上了这个文学类型。有时候,起点选对了,整个阅读之旅都会变得愉快。

每本旅行书都是作者眼中的世界,选择那些能引起你共鸣的,让阅读成为另一种形式的旅行。

旅行文学最迷人的地方在于,每片土地都会孕育出独特的叙事方式。我曾在书店工作过一段时间,注意到读者选择旅行书籍时,往往会先被特定地域吸引。有人执着于亚洲的神秘,有人迷恋欧洲的优雅,还有人向往美洲的辽阔。今天就让我们按地域来探索这些精彩的旅行作品。

亚洲的旅行文学总是带着某种禅意与烟火气的奇妙融合。《窥视印度》是妹尾河童的经典之作,他用细致入微的观察和可爱的插画,展现了这个国度的多彩面貌。翻开书页,仿佛能闻到印度街头的香料气息,听到市集的喧闹声。

何伟的《寻路中国》记录了他在中国乡村和城市的见闻。作为一个外国记者,他的视角既新鲜又深刻。从长城脚下的村庄到温州的小工厂,他捕捉到了中国转型期的独特脉动。这种 outsider 的视角反而让我们更清楚地看见自己。

《缅甸岁月》虽然是小说,但乔治·奥威尔对殖民时期缅甸的描写具有强烈的纪实感。他笔下的热带气候、殖民社会的虚伪,都让读者感受到这片土地的历史重量。有时候小说比纯粹的游记更能传达一个地方的灵魂。

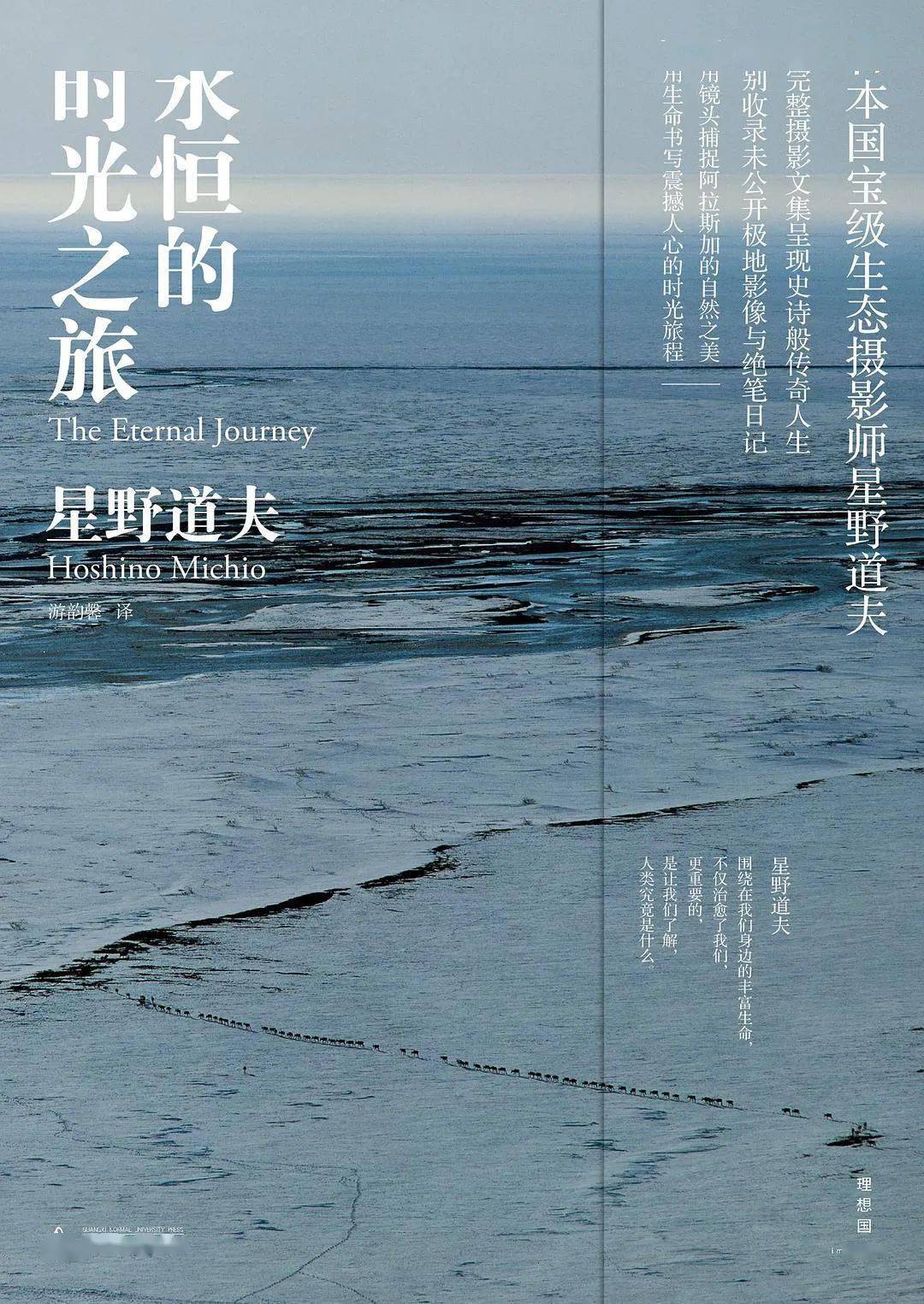

去年遇到一位读者,她告诉我《在漫长的旅途中》改变了她对日本的认知。星野道夫不仅拍摄阿拉斯加,也记录日本的自然与文化。他的文字像北海道的大雪一样纯净,让人不由自主地放慢阅读速度。

欧洲旅行文学往往带着浓厚的历史感和文化深度。《欧洲童话之旅》可能不是传统意义上的旅行指南,但作者走访童话起源地的经历,为欧洲旅行提供了全新的视角。从德国黑森林到丹麦海岸,每一处都藏着故事。

彼得·梅尔的普罗旺斯系列继续散发着魅力。《普罗旺斯的一年》之所以经久不衰,在于他成功捕捉到了法国乡村生活的精髓。橄榄树、薰衣草田、当地人的生活习惯,这些细节构成了鲜活的普罗旺斯图景。

《西班牙旅行笔记》已经在前一章提到过,但值得再次推荐。林达对西班牙内战遗址的探访,对高迪建筑的解读,都让这本书超越了一般游记。他将个人感受与历史思考完美平衡,这种写法特别适合文化深厚的欧洲。

记得有个顾客总是专门收集关于意大利的旅行书籍。他说每本关于意大利的书都像一块马赛克,拼凑起来才能看见完整的意大利。《托斯卡纳艳阳下》之所以打动那么多人,或许就是因为作者找到了生活与旅行的最佳交点。

美洲的旅行文学往往带着拓荒者的精神与对广袤土地的敬畏。《孤独星球》创始人托尼·惠勒的早期作品《便宜走世界》记录了他穿越美洲的冒险。那种用最少预算走最远路程的勇气,至今仍激励着许多背包客。

《巴塔哥尼亚高原上》讲述了一对夫妇在智利偏远地区的旅行经历。布鲁斯·查特温用诗意的语言描绘了这片世界的尽头,那里的风声、群山和孤独都变得触手可及。南美大陆的野性之美在这本书中得到了最好的诠释。

非洲在旅行文学中总是占据特殊位置。《走出非洲》固然经典,但近年出现的《非洲三万里》提供了更现代的视角。毕淑敏乘坐非洲之傲列车的经历,既保留了非洲的神秘感,又加入了当代旅行者的思考。

大洋洲的旅行作品往往与海洋息息相关。《蓝》不是严格意义上的旅行书,但玛吉·尼尔森对蓝色的哲学思考,与她在地中海、南太平洋的旅行经历交织在一起。这种跨界的写作方式,为地域旅行文学带来了新的可能性。

有位读者告诉我,她选择旅行书籍时总会先看地图。如果一本书能让她在阅读时清晰地在脑海中绘制出那个地方的地图,那就是本好书。地域特色的旅行书籍正好满足这种需求——它们不仅是文字,更是立体的人文地理课。

走进任何一家书店的旅行区,你会发现这些书并非千篇一律。它们以不同的方式讲述着旅途故事,就像旅人本身也分很多类型——有人喜欢精心规划的行程,有人偏爱随性漫步,还有人追求深度文化体验。我整理书架时总会被这种多样性打动,不同类型的旅行书籍满足着不同的阅读需求。

游记可能是最经典的旅行文学形式。它通常按照时间顺序记录作者的旅行经历,带着读者一起踏上旅程。《不去会死》就是这样一部典型作品,石田裕辅用七年时间骑行环游世界,书中每个章节都对应着一段具体的旅程。这种线性的叙事让读者产生强烈的代入感,仿佛自己也背着行囊在路上。

这类书籍的魅力在于真实感。作者遇到的人、发生的事、感受到的情绪都是未经修饰的。记得读过一本《摩托车日记》,切·格瓦拉年轻时穿越南美的经历被原原本本地记录下来。那些颠簸的道路、拮据的旅费、偶然的相遇,构成了最动人的部分。游记不需要华丽的辞藻,真实本身就足够有力。

不过现代游记正在发生变化。越来越多的作者会在叙事中融入历史、社会观察等元素。《中亚行纪》就是个很好的例子,埃丽卡·法特兰不仅记录了她的旅程,还深入探讨了中亚各国的政治文化。这种深度让游记超越了单纯的旅行记录,成为理解一个地区的窗口。

如果说游记是纪录片,旅行随笔就是散文诗。它不追求完整的行程记录,而是捕捉旅途中的片段与感悟。妹尾河童的《河童旅行素描本》完美诠释了这种风格——他用素描和零散的笔记记录旅途见闻,每页都是独立的精彩。

这类作品更注重作者的内心感受与思考。《理想的下午》中,舒国治写的是他对旅行的理解,对不同城市气质的品味。他可以在巴黎的咖啡馆坐一个下午,只为观察路人;也可以在京都的寺庙里发呆,思考时光的流逝。这种看似“无所事事”的旅行方式,反而揭示了旅行的本质。

旅行散文往往带着强烈的个人风格。我特别喜欢一位台湾作家的《走河》,她把沿河行走的经历写成诗意盎然的散文。没有明确的起点和终点,只有流动的思绪与风景。这种写法需要作者有敏锐的感知力和独特的表达方式。

去年遇到一位读者,她说自己压力大时就会重读《旅行的艺术》。阿兰·德波顿的这本书与其说是旅行指南,不如说是哲学随笔。他探讨了我们为什么旅行,如何在旅行中保持敏锐,如何让旅行改变我们的视角。这类书籍提供的不是路线图,而是思考方式。

实用类旅行书籍是书架上的实干派。《孤独星球》系列之所以长盛不衰,就在于它精准地满足了旅行者的实际需求。从交通信息到住宿推荐,从景点介绍到当地礼仪,这些细节可能不够浪漫,但对计划行程至关重要。

但现代旅行指南也在进化。《东京解剖书》就是个有趣的例子,它用图解的方式展现东京的方方面面——地铁系统如何运作,便利店有哪些隐藏美食,不同街区的气质差异。这种视觉化的信息呈现,让实用指南也变得生动有趣。

有些书籍巧妙地将实用信息与文化介绍结合。《西班牙像一本打开的书》既提供了旅行贴士,又深入解读了当地的文化历史。作者会告诉你不仅要去圣家堂,还要理解高迪的设计理念;不仅要吃tapas,还要知道它的由来。这种写法让旅行准备变得更有深度。

数字时代改变了旅行指南的形态。现在很多指南书会提供二维码,链接到最新信息或视频内容。这种线上线下结合的方式,既保留了纸质书的阅读体验,又解决了信息更新的问题。我注意到年轻读者特别青睐这种混合模式。

说到底,选择什么类型的旅行书籍,反映的是我们与旅行之间的关系。有人需要实用手册,有人渴望心灵共鸣,有人想要完整记录。书架上的这种多样性,正好对应着旅行的多种可能——每一次翻开书页,都是一次新的出发。

每本打动我们的旅行书籍背后,都站着一个独特的灵魂。这些作家用脚步丈量世界,用文字记录风景,他们的人生经历与写作风格交织成各具特色的旅行叙事。我常常觉得,找到一位契合自己气质的旅行作家,就像在异国他乡遇到知己——他们的文字会成为你探索世界的旅伴。

保罗·索鲁是个不能不提的名字。这位美国作家以犀利的观察和毫不妥协的诚实著称。《老巴塔哥尼亚快车》记录了他从美国坐火车到南美尽头的旅程,书中充满了对沿途人事的深刻洞察。他不太写美景美食,更多关注普通人的生存状态。这种“反浪漫”的旅行写作,反而展现了一个更真实的世界。

英国作家布鲁斯·查特温又是另一种风格。《歌之版图》融合了旅行、人类学和哲学思考,他在澳大利亚追寻原住民的足迹,探讨着游牧本能与现代文明的关系。查特温的文字充满诗意与神秘感,读他的书就像在进行一场思想探险。

彼得·海斯勒(何伟)的中国纪实三部曲堪称典范。《江城》、《甲骨文》、《寻路中国》记录了他作为《纽约客》记者在中国的生活见闻。他擅长通过小人物的故事展现大时代的变迁。有次在成都的旧书店,店主指着书架上的《江城》对我说:“这个外国人比很多中国人更懂中国。”这种跨文化视角带来的观察,往往能让我们重新认识熟悉的地方。

日本作家泽木耕太郎的《深夜特急》系列给我留下很深印象。他年轻时带着极少的旅费,从香港一路搭车到伦敦。书中没有惊险刺激的冒险,更多的是在有限预算下的日常旅行——等车、找便宜住宿、与偶遇的旅人交谈。这种朴素真实的记录,反而更接近普通人的旅行体验。

刘子超是近年来备受瞩目的旅行作家。《失落的卫星》深入中亚腹地,《午夜降临前抵达》穿梭于中欧各国。他的写作既有文学性的优美,又保持着记者的敏锐。他不太写热门景点,而是寻找那些处于历史夹缝中的地方,记录正在消失的生活方式。

我特别喜欢他写的一个细节:在吉尔吉斯斯坦的深夜巴士上,邻座的老人突然唱起古老的民谣。这种转瞬即逝的相遇,被他捕捉成了永恒的文字。子超的书写证明,优秀的旅行文学需要的不仅是去过哪里,更是看见什么、记住什么。

陈丹燕的《我的旅行哲学》系列展现了女性旅行者的独特视角。她在欧洲漫游多年,书写着与历史、艺术的对话。不同于追求刺激的探险叙事,她更关注旅途中细腻的情感体验和文化思考。记得有读者说,读陈丹燕的书就像跟着一位学识渊博的朋友慢慢行走——不赶路,只感受。

傅真的《最好金龟换酒》记录了她和丈夫辞去投行工作、环游世界的经历。这本书打动人的不是冒险故事,而是对生活方式的思考。他们在旅途中重新定义成功与幸福,这种真诚的分享引起了很多都市人的共鸣。傅真的文字轻松幽默,带着自嘲与智慧,读起来就像在听好朋友讲旅途趣事。

年轻一代旅行作家正在用新的方式讲述旅途故事。顾曲的《陆止于此,海始于斯》把葡萄牙旅行写成了文学随笔。她不是简单地记录行程,而是将当地的历史文学、音乐艺术编织进个人见闻中。这种知识密度很高的写作,需要作者既有行走的勇气,又有阅读的积累。

张朴的《而我只想去巴黎》系列让人耳目一新。他把时尚、艺术、城市文化融入旅行写作,文字时髦又深刻。不同于传统的攻略式指南,他笔下的巴黎是立体多维的——既有莎士比亚书店的文学传统,也有玛黑区的酷儿文化,还有郊外废弃铁路改造的艺术区。

社交媒体时代也催生了新的写作形式。有些作家开始在公众号上连载旅行见闻,与读者实时互动。这种即时性的写作,虽然少了传统出版的严谨,但多了份鲜活与亲切。我关注的一位年轻作者,她把在伊斯坦布尔学传统湿拓画的经历写成系列文章,那种学习过程中的挫败与惊喜,比单纯的观光记录生动得多。

这些新兴作家不太追求“征服”多少国家,更关注与每个地方的深度连接。他们可能在一个小城住上数月,学习当地手艺,参与社区生活。这种慢旅行、深体验的方式,正在重新定义什么是真正的“看过世界”。

说到底,旅行作家是我们探索世界的眼睛。他们有的带我们看到远方的风景,有的帮我们理解异域的文化,有的让我们反思自己的生活。当你找到那位与你心灵相通的旅行作家,他的每一本书都会成为你书架上的珍贵旅伴,随时准备带你开启新的旅程。

站在书店的旅行文学区前,满架琳琅满目的书名让人眼花缭乱。每本书都在向你招手,承诺带你去往远方。但哪一本才是真正适合你的旅伴?选择旅行书籍从来不是简单的挑拣,而是一场与自我对话的过程。我总记得第一次认真选旅行书的经历——在台北的茉莉书店,面对整墙的旅行文学,突然意识到每本书都在等待对的读者。

如果你已经确定了下一个目的地,选书就变得有迹可循。准备去意大利托斯卡纳?不妨先读读弗朗西丝·梅斯的《托斯卡纳艳阳下》。她笔下的橄榄园、古老农舍和当地生活,会让你的旅程多一层温暖的底色。这本书让我在真正踏上托斯卡纳之前,已经对那里的阳光有了想象。

要去印度瓦拉纳西?威廉·达勒姆的《恒河边的古城》或许能帮你理解这座圣城的复杂与神秘。好的目的地书籍不只是景点介绍,更是文化解码器。它们帮你听懂当地人的言外之意,看懂风景背后的故事。

有时候反向选择也很有趣。读完一本关于某个地方的书,突然萌生“我一定要去那里看看”的冲动。彼得·海斯勒的《江城》让很多读者专门跑去涪陵,寻找书中描写的长江边小城。这种由书引发的旅行,往往带着特别的期待与情感。

每个人的阅读口味不同,就像有人喜欢精致法餐,有人偏爱街头小吃。选择旅行书籍时,诚实面对自己的偏好很重要。

如果你享受优美的文字和深刻思考,布鲁斯·查特温或帕蒂·史密斯可能更合胃口。他们的旅行写作接近文学作品,需要静心慢读。记得有次在长途火车上读查特温的《歌之版图》,完全沉浸在那些关于游牧民族的哲思中,连坐过站都浑然不觉。

如果你喜欢轻松幽默的旅途故事,比尔·布莱森的《小不列颠札记》会是不错的选择。他总能用自嘲和幽默化解旅途中的尴尬,读起来像在听好朋友讲笑话。这种书适合在通勤路上或睡前翻阅,给忙碌的生活添点乐趣。

实用主义者可能更倾向指南类书籍。《孤独星球》系列确实提供了可靠的实用信息,但别忘了,最好的旅行准备是既有实用的指南,又有能激发想象力的文学作品。我通常会在行李里放一本指南加一本文学书——一个负责指路,一个负责点亮心情。

阅读节奏也很重要。有些书适合碎片时间阅读,章节独立,随手翻开都能进入状态。有些则需要整块时间沉浸其中。了解自己的阅读习惯,能帮你避开那些买回来永远读不完的书。

买旅行书是门学问。新书当然光鲜亮丽,但旧书往往藏着惊喜。我在京都的二手书店买到过一本1980年代的《日本秘境纪行》,书页泛黄,前主人还在空白处写了些笔记。这些意外的痕迹,让阅读变成了与陌生人的隔空对话。

电子书方便携带,适合旅途阅读。但有些书值得拥有纸质版——那些你会反复翻阅、在页边写满笔记的经典。我的书架上永远留着保罗·索鲁的几本书,每次重读都有新发现。纸质书的存在感,是电子屏幕无法替代的。

建立个人旅行书单是个有趣的过程。你可以按地域分类,也可以按主题整理——美食之旅、徒步探险、城市漫游。我的一个朋友专门收藏关于岛屿的旅行书,从《孤岛重洋》到《罗弗敦群岛日记》,形成了他独特的阅读版图。

别忘了支持独立书店。很多小书店的选书眼光独到,能发现主流渠道忽略的好书。上海某家专营旅行书籍的小店老板曾向我推荐了一本《中亚手记》,这本书后来成了我最珍爱的收藏之一。书店主人的个人推荐,往往比算法推送更懂你的心。

说到底,选择旅行书籍是件很私人的事。最好的那本书,是那个能在合适的时间,用合适的方式,带你走向更广阔世界,也走向更深邃内心的伙伴。它可能破旧不堪,可能名声不显,但只要翻开时能让你心跳加速,眼睛发亮,就是你要找的那一本。