翻开一本旅行类书籍,就像为孩子推开一扇通往世界的窗。那些彩色的地图、生动的照片、有趣的风土人情,会悄悄在孩子心里种下探索的种子。我邻居家的小男孩,去年收到一本《环游世界图画书》作为生日礼物,现在每天睡前都要翻上几页,上周还认真地告诉我:“长大了我要去冰岛看极光。”

对很多孩子来说,纯文字的书本可能略显枯燥。旅行类书籍往往配有大量插图、照片和趣味小贴士,这种视觉化的呈现方式特别容易吸引小读者的注意力。当孩子发现书中描绘的埃及金字塔就在地理课本上出现过,那种“原来如此”的惊喜会转化为持续的阅读动力。

记得我小时候第一次读到关于热带雨林的书,那些色彩斑斓的鸟类、奇形怪状的植物让我完全着迷。从那以后,每周去图书馆找类似的书籍成了我最期待的事。这种由兴趣驱动的阅读,比任何强制要求都来得有效。

旅行类书籍用孩子能理解的语言,把抽象的地理概念变得具体可感。不再是枯燥的经纬度、气候类型,而是“撒哈拉沙漠的沙子像金色的海洋”、“亚马逊河的宽度比我们学校操场长一百倍”。这种形象化的描述,让孩子在不知不觉中建立起基本的地理概念。

更重要的是,这类书籍让孩子知道世界不止有自己熟悉的生活方式。比如有些地方的人们住在水上房屋里,有些民族用歌声传递消息,这些新奇的知识会打破孩子的认知局限,培养开放包容的心态。我侄女的班级最近共读了一本介绍亚洲各国节日的书,现在他们课间经常讨论不同国家的风俗习惯,这种文化敏感度的提升让人欣喜。

当孩子跟随书中的主人公一起穿越丛林、潜入海底、攀登高峰时,那种身临其境的体验会点燃他们的好奇心。为什么火山会喷发?为什么企鹅不怕冷?这些问题的答案在阅读过程中自然浮现,同时又会引出新的疑问。

这种良性循环的培养效果很显著。有个朋友是小学老师,她班上有个原本内向的孩子,在读完一系列探险故事后,主动提出要研究学校周边的历史建筑,还自己绘制了“探险地图”。看着孩子眼睛里重新闪烁的光芒,你会明白好的旅行书籍不仅是知识的载体,更是梦想的催化剂。

优秀的旅行类书籍就像一位风趣的导游,牵着孩子的手漫步世界。它不急着灌输知识,而是先唤醒感受;不追求立竿见影的效果,而是默默滋养着孩子看待世界的方式。当孩子合上书本,心里装着的不再只是故事,还有对广阔天地的向往与期待。

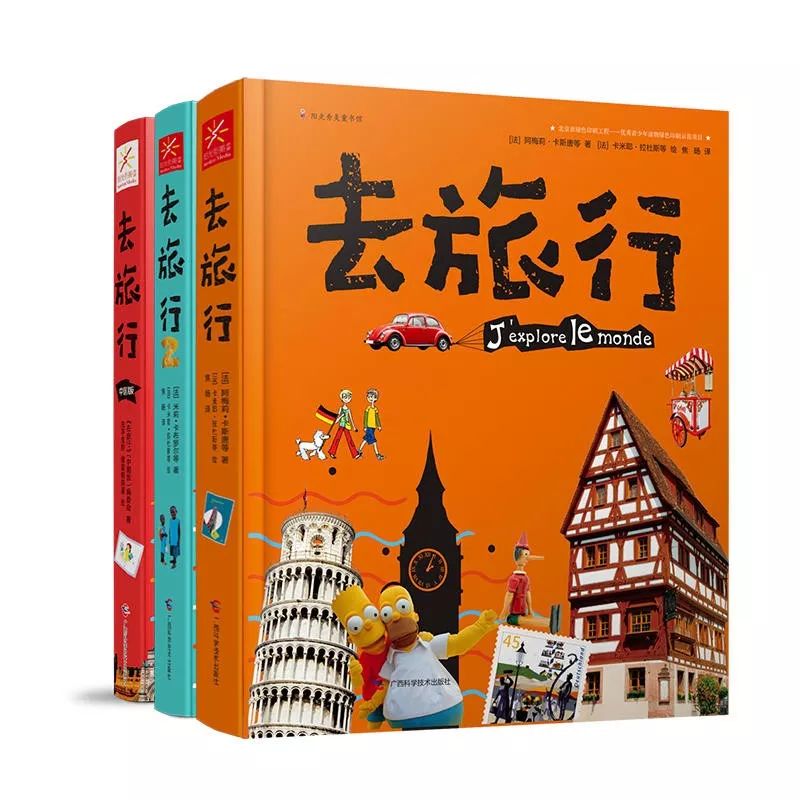

走进书店的儿童区,那些装帧精美的旅行类书籍总是格外引人注目。它们不像教科书那样严肃,更像是一个个等待开启的宝藏盒。我女儿班级的图书角最近新增了几本旅行绘本,课间总能看到孩子们围在一起,指着书里的异国风景热烈讨论。

《地图上的旅行》系列用卡通手绘风格呈现各大洲的地形地貌,每个国家的标志性建筑、特色动植物都变成可爱的插画。翻开欧洲篇时,埃菲尔铁塔戴着贝雷帽,大本钟挂着笑脸——这种拟人化的处理让孩子在笑声中记住地理特征。

《环游世界寻宝记》把地理知识融入解谜游戏,小读者需要根据线索在世界地图上寻找“宝藏”。这种互动设计很巧妙,记得有个小读者告诉我,为了找到藏在书里的所有彩蛋,他把七大洲的位置背得滚瓜烂熟。

《我们的神奇地球》采用立体弹跳设计,翻开亚马逊雨林那页,食人花会“绽放”在眼前。这种触觉与视觉的结合,让抽象的地理概念变得触手可及。

《小探险家系列》讲述一群孩子跟随考古学家父母周游世界的经历。在《沙漠之谜》中,小主角利用星座辨别方向走出沙漠的情节,让我想起去年夏令营时,孩子们学着用北斗七星找北极星的兴奋模样。

《汤姆的时空旅行日记》巧妙融合历史与地理,小主人公通过神秘怀表穿越到不同时代的城市。读到古罗马章节时,很多孩子会惊讶地发现,某些现代城市的布局还保留着千年以前的痕迹。

《深海探险队》用科幻外壳包装海洋知识,书中设计的潜水器操作界面充满童趣。有个小读者反复临摹书中的深海生物,后来在学校科技节上做出了会发光的水母模型。

《世界节日绘本》收录了二十个国家的传统庆典,日本的女儿节人偶、墨西哥的亡灵节剪纸都有详细制作教程。上周去学校做志愿者,看到孩子们正参照书中的方法制作中国灯笼,那种专注的神情令人动容。

《环球美食之旅》把各地特色食物画成卡通形象,意大利面条在跳绳,日本寿司在叠罗汉。书中附有简易食谱,很多家庭把它当作亲子烹饪的参考书。邻居家的双胞胎最近迷上了制作西班牙土豆蛋饼,虽然成品总是散开的,但这个过程让他们对伊比利亚半岛产生了浓厚兴趣。

《你好!世界问候语》教会孩子用十几种语言说“你好”,每种问候都配有文化背景说明。现在女儿班上流行用“Bonjour”打招呼,老师顺势组织了法语文化周活动。

《奇妙的地理现象》用拟人化手法解释自然奇观,北极光被形容为“地球在跳舞”,火山喷发是“地球在打喷嚏”。这种充满童真的比喻,让复杂的科学原理变得亲切易懂。

《跟着动物去旅行》追踪候鸟迁徙路线、鲸鱼洄游路径,在故事中渗透气候带、洋流等概念。书中设计的动物视角很独特,读着读着,孩子会觉得自己也变成了飞跃喜马拉雅山的斑头雁。

《地球小卫士环保手册》在介绍各地风光的同时,强调生态环境保护。书中“给企鹅造冰屋”、“为珊瑚礁测温”等互动环节,潜移默化地培养着孩子的环保意识。有个小读者受此书启发,在社区发起了垃圾分类倡议活动。

这些书籍最打动人的地方,是它们从不居高临下地灌输知识。就像一位懂孩子的向导,知道在哪个路口该停下来看蚂蚁搬家,在哪个山坡适合躺着看云朵变形。当小读者合上书本,那些遥远的地名不再冰冷,变成了带着温度的记忆片段。

看着孩子们捧着旅行绘本时发亮的眼睛,我常想起侄子第一次在地图上找到长城时的雀跃。他举着绘本在客厅里跑来跑去,仿佛真的站在了烽火台上。这种纯粹的喜悦,恰恰是引导阅读的最佳起点。

判断一本书是否适合孩子,有个简单的方法——观察他们翻页时的表情。如果频繁皱眉或快速跳过文字部分,可能意味着理解受阻。二年级的苗苗有次抱着一本《环球航行日记》来找我,指着密密麻麻的航海术语说“像在看天书”。后来换成插图版的《小船长环球记》,她就能兴致勃勃地跟着主角穿越珊瑚海了。

书籍的适读性不仅关乎词汇量,还涉及知识背景。介绍东南亚的读物若频繁提及季风、佛教等概念,就需要搭配更基础的启蒙书。我习惯在书柜里准备不同难度的同主题书籍,就像搭脚手架,让孩子能顺着合适的阶梯往上走。

邻居家的阅读计划表曾让我印象深刻——每天固定两小时,完不成不能休息。结果孩子看到书本就下意识躲开。后来调整为“每周解锁一个大洲”,配合着地球仪和特色零食,阅读反而成了全家期待的周末仪式。

有效的计划应该像旅行攻略,既有明确目标又保留弹性空间。可以设置“每月读完一本旅行书”,但具体哪天读、读多少页,不妨让孩子自己决定。班级里流行的“阅读护照”就很有趣,每读完一本书盖个印章,集满十个能换次虚拟旅行体验。

上个月参观某小学的“丝绸之路主题周”,教室被改造成敦煌石窟的模样,孩子们披着自制丝绸披风,在“沙漠书吧”里翻阅《马可波罗东方见闻录》儿童版。这种沉浸式体验让书本里的驼铃声变得真切可闻。

日常情境创设不需要太复杂。读《热带雨林探险》时在墙角挂些藤蔓植物,播放雨林白噪音;分享《北极光之旅》时关掉顶灯,用手电筒和彩纱制造极光效果。记得有次和孩子们用蓝色床单模拟海洋,大家趴在“海面”上读《深海探测器》,有个男孩突然喊道:“我听到鲸鱼在唱歌!”

朋友送过一套带AR功能的旅行绘本,用手机扫描书页,埃菲尔铁塔就会立体呈现在餐桌上。这种科技手段确实吸引人,但传统方法同样有效。常用的世界地图拼图、各国钱币复制品、特色明信片,都能让抽象的地理概念落地生根。

我书房的墙上贴着可涂鸦的世界地图,每读完一个地方的书籍,就让孩子用彩笔标记路线、画上特色图标。三年下来,这张地图变成了五彩斑斓的旅行记忆网络。实物展示也不容忽视——传看威尼斯面具时读《水城漫游记》,品尝荷兰奶酪时看《风车之国》,多种感官的协同作用会让知识烙印得更深刻。

引导的本质不是推着孩子往前走,而是点燃他们内心的探索火种。当书本与生活产生共鸣,当文字与体验相互印证,阅读就成了一场随时可以出发的旅行。

上周去学校接侄子,他正和同学们用课桌拼成“亚马逊河”,举着自制望远镜观察“丛林生物”。原来他们刚读完《雨林探险家》,正在重现书里的场景。这种将文字转化为行动的过程,让知识像藤蔓一样自然生长。

见过不少孩子把读后感写成呆板的摘抄,但旅行主题的笔记完全可以变成创意手账。班里有个女孩用牛皮纸本子记录《环游世界八十天》,左边贴邮票和树叶标本,右边画路线图,中间穿插着用便签写的“旅行见闻”。翻看她的本子就像在参观微型世界博览会。

手账制作不必追求完美。用饼干盒改造的“旅行记忆盒”就很有趣——把读过的书页折成纸飞机,写上目的地名称;用瓶盖当徽章,画上各国国旗。我侄女甚至用外卖包装纸做了本《美食环球记》,每页都贴着不同国家的食谱剪贴画。这种带着手工温度的记录方式,比标准读书报告更能留住阅读的痕迹。

孩子们在操场用粉笔画“丝绸之路”那天让我印象深刻。有人扮演商队驮着书包当货物,有人当驿站老板用橡皮交换“丝绸”,还有个孩子举着纸筒望远镜扮演守卫。这场即兴表演源于他们刚共读的《古代商路探险》,但融入了太多书本外的奇思妙想。

角色扮演的关键在于道具的简易转化。把围巾系成阿拉伯头巾,纸箱剪成威尼斯贡多拉,晾衣架弯成非洲部落首饰。记得有次孩子们用体育垫子堆成“安第斯山脉”,披着红色桌布扮演《印加宝藏》里的探险家。当有个孩子突然即兴唱起编的“登山歌谣”,所有人都自然跟着节奏攀爬——这种超越文本的共创,往往最令人动容。

传统的知识竞赛容易变成背诵比赛,但融入旅行元素就会大不相同。上周参观的学校把礼堂改造成“世界智力闯关赛”,孩子们需要根据《国家地理儿童版》的线索,在充气地球仪上定位国家、用乐高搭建特色建筑、甚至蒙眼品尝水果猜产地。

家庭竞赛可以更轻松随意。我家周末常玩“旅行桌游”,骰子掷到哪个国家,就要说出该地的三个冷知识。有次小侄儿为了准备“巴西专题”,不仅重读了《狂欢节之谜》,还自学了段桑巴舞步。这种带着游戏精神的竞赛,会让知识积累变成主动探索的过程。

最让我惊喜的是孩子们设计的“梦幻旅行路线”。有个男孩把《海底两万里》和《太空漫游》结合,画了张从马里亚纳海沟直达月球背面的立体路线图;女孩们则设计了“童话世界环线”,把安徒生笔下的丹麦与《绿野仙踪》的奥兹国用彩虹桥相连。

这些创作往往需要调动跨书目的知识。设计“丝绸之路”时要同时参考历史书籍和地理绘本;规划“恐龙化石探寻路线”得结合古生物图鉴与地质科普书。我书房里收藏着孩子们用包装纸背面绘制的旅行图,有些用纽扣标记城市,有些用荧光笔画出极光带——每张地图都是阅读记忆的独特坐标。

延伸活动的真谛在于打破书本的边界。当孩子们把手账变成移动博物馆,把教室变成冒险乐园,把知识竞赛变成环球派对,阅读就不再是孤立的行为,而成了连接现实与想象的彩虹桥。

去年家长开放日,我看到小雨妈妈举着手机在教室后排录像。她不是在拍自己孩子表演,而是专注记录着语文老师带学生“环游世界”的互动环节。后来才知道,她回家后把视频投到电视上,全家跟着视频里的教学游戏继续延伸阅读——这种家校之间的默契接力,比任何单方面的努力都更有力量。

很多家长问我该买什么书柜,其实重要的不是家具而是场景。在朋友家见过最动人的阅读角——旧行李箱摞起来当书架,墙上是手绘的世界地图,每次孩子读完旅行书籍,就贴一枚彩色图钉标记“足迹”。傍晚全家窝在沙发里共读《北欧童话之旅》时,父母会把手机调成飞行模式,这个细节比任何说教都管用。

餐桌也能变成文化体验区。记得有个月他们全家跟着《世界美食漫游记》安排每周菜谱,周一是墨西哥卷饼配玛雅传说,周三是日式饭团听富士山故事。孩子主动在厨房小黑板上画各国国旗,把香料罐贴满便签注释。这种把阅读融入日常的方式,让书本知识自然流淌进生活缝隙。

班主任李老师有个巧妙的“阅读护照”制度。学生在校读完旅行书籍会获得老师盖章,周末带着书去家长单位“打卡”,父母同事的签名也能兑换成班级积分。有次孩子们为了给《南极探险》集齐不同职业的签名,居然说服了快递员叔叔和烘焙师阿姨参与共读。

班级群里的“阅读快闪”也很有趣。上周三突然弹出数学老师发的威尼斯运河视频,紧接着语文老师补充了《水城迷踪》的章节片段,家长则上传了自家威尼斯特产拼图。这种不经意的信息碰撞,就像给孩子们制造了一场跨学科的城市探索。我总记得那个举着平板对比视频和书本画面的男孩,他眼睛里闪烁的,正是教育最期待的灵光。

每月最后的周五傍晚,学校图书馆总会飘出不同国家的点心香气。这是家长志愿者策划的“环球阅读沙龙”,孩子们可以用任何形式分享本月读过的旅行书籍。上个月有个害羞的女孩端着自制寿司,轻声讲述《日本寻宝记》里捡到招财猫的经历,她爸爸在旁边用手机播放着自己在东京出差时拍的街景视频。

分享会最妙的是角色反转环节。孩子们当“旅行导师”带着家长完成阅读任务,比如教妈妈用记忆法背诵各国首都,指导爸爸用乐高搭建金字塔。见过父子俩头碰头研究《古埃及密码》,儿子举着放大镜检查插图细节,父亲认真记笔记的样子,恍惚间分不清谁才是真正的学生。

张老师办公桌上有本特别的相册,记录着孩子们通过旅行阅读的蜕变。年初还分不清大洋洲和欧洲的小杰,现在能对着地球仪讲述《袋鼠王国奇遇记》里的生态链;曾经写日记只会“今天很开心”的萱萱,如今能用三百字描述《吴哥窟的微笑》里的石雕纹理。

但成长远不止知识积累。那个曾因口吃不敢发言的男孩,在扮演《马可·波罗东游记》的商人时居然流畅地说完所有台词;总爱独处的小姑娘在制作“丝绸之路”手账时,主动找会书法的同学合作题字。这些细微的变化往往藏在家长随手拍的视频里,或是老师工作手册的边角备注中——就像拼图碎片,当家校双方把观察拼合起来,才能看见孩子完整的成长图谱。

教育最美好的状态,大概是家长和教师成为配合默契的导游。一个在家庭场景里铺设文化地砖,一个在学校天地间架起认知桥梁,而孩子们就在这两股力量的托举中,向着更辽阔的世界自在漫游。