翻开一本装帧精美的旅游书,油墨香气混合着异域想象扑面而来。我们总在寻找下一段旅程的灵感,而旅游畅销书排行榜就像一位经验丰富的向导,为迷茫的旅行者点亮前路。

旅游畅销书排行榜是图书市场销售数据的直观呈现。它像一面镜子,反映出当下读者最渴望探索的目的地、最感兴趣的旅行方式。这种动态排序不仅记录着纸张上的销量数字,更承载着时代背景下人们对远方的集体向往。

记得三年前我在书店工作时常注意到,每当某个国家放宽旅游政策,相关指南类书籍销量就会悄然攀升。这种微妙联动印证了排行榜的预测价值——它不仅是结果呈现,更是趋势风向标。

对读者而言,排行榜能有效缩小选择范围。面对书店满架琳琅满目的旅游书籍,普通消费者很容易陷入选择困难。经过市场检验的畅销书单,就像朋友推荐的私藏清单,大大降低了决策成本。

不同平台的评选机制各有特色。大型线上书店通常以实时销售数据为核心指标,结合用户评分与回购率进行加权计算。专业图书媒体则可能引入专家评审意见,平衡市场热度与内容质量。

主流平台的更新频率通常分为周榜、月榜和年度总榜。周榜敏锐捕捉短期热点,比如某部热门影视剧带火的取景地指南;月榜更能体现稳健的阅读需求;年度榜单则成为行业回顾的重要参考。

我特别欣赏某些平台采用的多维评价体系——除了销量,还会考量书籍的借阅率、读者停留时长、笔记数量等深度互动数据。这种算法避免了一些靠营销冲量的书籍长期霸榜,真正让优质内容浮出水面。

今年榜单呈现出明显的地域多元化特征。传统欧美旅行指南依然稳健,但东南亚和非洲目的地相关书籍的排名显著提升。这种变化与后疫情时代旅行者追求更独特体验的心态不谋而合。

在体裁方面,带有强烈个人色彩的旅行文学与实用型工具书各占半壁江山。排名第三的《迷失中东》就是典型例子——它既是生动的文化见闻录,又包含详实的交通住宿信息,这种实用与情怀的平衡明显更受当代读者青睐。

榜单前十中,有六本书的作者是社交媒体上的旅行博主。他们的共同特点是擅长用短视频和图文补充书籍内容,这种全媒体创作模式正在重塑旅游出版的生态。读者购买的不仅是一本书,更是一个持续更新的知识体系。

从装帧设计看,获奖作品普遍采用轻便耐用的纸张和清晰的版式设计。毕竟旅游书是要塞进行李箱陪伴旅途的,这种对实用细节的重视,恰恰反映了出版方对读者真实需求的理解。

翻开今年榜单前十的作品,每本书都像一扇精心雕琢的窗口,透过它们能看到当代旅行者最真实的渴望。这些书不只是纸质商品,它们是无数人规划旅程时的第一站,是深夜书房里点燃冒险火种的那根火柴。

排名首位的《秘境独行》采用了一种奇妙的双重叙事结构。左侧页面是严谨的路线规划和预算表格,右侧却是作者在相同地点遭遇的意外邂逅。这种实用与诗意的并置,恰好满足了现代旅行者既需要安全感又渴望惊喜的矛盾心理。

《东京厨房地图》的巧妙之处在于它把城市探索嫁接在美食线索上。作者没有按传统分区介绍景点,而是通过拉面、寿司、居酒屋这些味觉坐标,编织出一张活色生香的城市认知网络。这种主题式导览正在成为新的创作范式。

我记得有个读者在书店分享说,她按照《北欧极光手册》的建议在特罗姆瑟守候了五个夜晚,最终在书里预告的准确时刻看到了绿色光幕。这种将天文数据与旅行体验完美融合的写法,让工具书拥有了预言般的魅力。

排名第六的《巴塔哥尼亚徒步笔记》最打动人的是那些失败记录。作者详细描写了迷路时如何用苔藓辨别方向,暴雨中怎样用地图和塑料袋制作简易雨披。这些非常规的求生技巧,反而成了读者标记最多的章节。

指南类书籍正在经历一场静默革命。传统的景点罗列式写作销量持续下滑,而像《48小时玩转京都》这类带着时间压力和主题筛选的指南逆势上涨。读者似乎更需要有人帮他们做减法,而不是提供无限选择。

旅行文学类出现明显的两极化趋势。一边是《撒哈拉星空下》这种充满哲学思辨的深度游记,另一边是《带着老爸去潜水》这类轻松幽默的亲情旅行记录。中间地带的常规游记反而表现平平,市场正在用销量告诉我们:要么极致深刻,要么足够有趣。

主题旅游书籍成为最大黑马。美食旅行、建筑旅行、摄影旅行这些垂直领域的作品,今年在榜单中的占比从往年的15%提升到32%。《葡萄酒庄园骑行》的编辑曾和我聊到,现在的读者更愿意为特定兴趣支付学习成本。

绘本游记这种看似小众的形态意外走俏。《手绘冰岛》连续六个月停留在榜单前十。读者反馈说这些手绘的火山和极光比照片更有温度,或许在影像泛滥的时代,精心绘制的画面反而能唤醒我们迟钝的感知。

今年上榜作者中,有三位是转型的传统媒体人。《地中海邮轮笔记》的作者原本是地理杂志编辑,他的作品明显带着调查记者的基因——每个港口城市的介绍都包含历史沿革、经济现状和民生百态的三维透视。

社交媒体创作者占据半壁江山的情况值得玩味。这些作者最擅长的就是把书籍内容拆解成“十大必去”“五个避坑”这样的模块化知识。他们的书往往配有二维码,扫描就能看到实景视频,这种跨媒介的阅读体验正在成为新的标准配置。

令我印象深刻的是《东南亚市场考古》的作者,这位人类学博士用三年时间追踪了曼谷菜市场里的香料流通路径。她把学术研究的严谨与旅行写作的生动平衡得恰到好处,这种专业背景与大众写作的结合产出了独特的化学反应。

连续三年上榜的旅行作家小林和彦在访谈中透露,他每本书动笔前都会招募试读小组。这个习惯让他及时发现《四国遍路指南》初稿中缺失了女性独行者的安全建议。这种与读者的共创模式,或许正是他的作品能持续击中痛点的秘诀。

从装帧设计到内容架构,这些畅销书都在解决同一个核心问题:如何让纸页上的信息转化为真实的旅行信心。它们成功的秘密不在于列举更多景点,而在于帮读者过滤掉不必要的选择焦虑。

站在书店旅游专区的过道里,面对满架琳琅满目的旅行指南和游记随笔,那种选择困难就像站在十字路口不知该往哪走。每本书都在向你招手,但真正适合你的可能就藏在那片五彩斑斓的封面海洋里。

先问自己一个最简单的问题:这本书买来是要做什么用?如果是为了即将出发的旅行准备实用信息,那么《秘境独行》这类带有详细路线图和预算表格的工具书会更合适。但若想在出行前感受目的地氛围,或许《东京厨房地图》这种充满生活气息的随笔更能点燃你的期待。

我有个朋友去年计划去挪威追极光,却在书店被一本描写地中海风情的文学游记迷住,结果带错了书。这个教训告诉我们,选择旅游书就像选择旅行伴侣——颜值固然重要,但契合度才是关键。

观察你的旅行习惯也很重要。习惯精细规划的人会需要包含交通时刻表、门票价格的指南;随性而动的旅行者可能更适合那些讲述人文故事的作品。有些书会在封面明确标注“实用手册”或“文学随笔”,这些细节往往被忽略,却是快速筛选的好方法。

翻阅内页时留意信息组织方式。是按行政区划罗列景点,还是按主题线路串联体验?前者适合打卡式旅行,后者更适合深度探索。记得看看出版日期——旅游信息的时效性太强,三年前的美食推荐可能已经物是人非。

实体书店最大的优势在于你可以亲手翻阅。能触摸纸张质感,查看地图清晰度,判断插图是否精美。这种真实的触感对旅游书特别重要,毕竟你要带着它走过千山万水。连锁书店通常品种齐全,但独立书店的选品可能更有特色。

线上平台的优势显而易见。亚马逊、当当这些网站不仅价格通常更低,还能看到大量真实用户评价。这些评价里往往藏着金矿——有人会详细记录书中某个信息是否准确,某条路线是否可行。这些实战反馈比任何广告都值得参考。

电子书渠道正在改变我们的阅读方式。Kindle版本方便携带,特别适合长途旅行时减轻行李负担。但旅游书的电子版有个致命伤——那些精心设计的地图和插图在小屏幕上可能失去效果。我试过在手机上看徒步路线图,缩放操作简直是一场噩梦。

二手书平台是个有趣的选择。多抓鱼、孔夫子这些平台上有大量几乎全新的旅游书,价格可能只有原价的一半。旅游书的特殊性在于,很多人旅行归来就会转手,这些带着前主人阅读痕迹的书本,反而有种特别的旅行气息。

平装版旅游指南通常在50-80元区间,这个价位的书注重实用信息,装帧相对简单。精装插图版可能达到120-200元,适合收藏或作为礼物。旅行文学类书籍价格跨度更大,从40元的口袋本到150元的全彩插图本都有。

性价比不是单纯看价格高低。一本300页的指南如果只有10页对你有用,就算只卖30元也是浪费。相反,一本150元的书如果能在整个旅程中持续提供价值,那就是物超所值。计算性价比时,想想这本书会陪伴你多少天。

系列丛书往往有隐藏的性价比优势。比如孤独星球系列,虽然单本价格较高,但信息架构统一,使用习惯后效率很高。而且系列书的电子版常有捆绑优惠,适合喜欢深度探索某个区域的旅行者。

特别要注意那些附带增值服务的书籍。有些现代旅游书会提供专属APP访问权限、定期更新的电子地图、甚至作者咨询通道。这些隐形价值在价格对比时容易被忽略,却可能成为旅途中最实用的帮手。

买旅游书最怕的是什么?不是花钱,而是带着一本不适合的书上路。那种在异国他乡翻开书本却发现信息过时、地图模糊的沮丧,比任何金钱损失都令人懊恼。所以选择时多花十分钟,旅途中可能就少走十公里冤枉路。

翻开畅销书排行榜时,那些跃然纸上的书名不只是冰冷的销售数据,更像是一张精心绘制的阅读地图。这张地图能带你穿越旅行文学的风景,也能指引你规划未来的旅程方向。

畅销榜就像一位经验丰富的旅行向导,它知道哪些路线最受旅人欢迎。但聪明的读者不会完全跟随向导的脚步,而是把排行榜当作探索的起点。我习惯每月浏览一次旅游书榜单,不是为了盲目跟风,而是观察市场动向和读者偏好。

记得去年春天,我在榜单上注意到《慢行京都》连续三周稳居前十。这本书我之前从未关注,但持续的热度引起了我的好奇。翻阅后发现它并非传统指南,而是通过四季变化讲述京都的日常生活。这种独特视角最终让我收获了一次完全不同的京都之旅。

将榜单与个人兴趣结合才是关键。如果计划去意大利,可以查看榜单上所有相关书籍,比较《托斯卡纳的阳光》和《罗马建筑漫步》的不同视角。前者侧重人文体验,后者专注艺术鉴赏。根据你的旅行主题选择最匹配的读物,而不是简单地购买排名最高的那本。

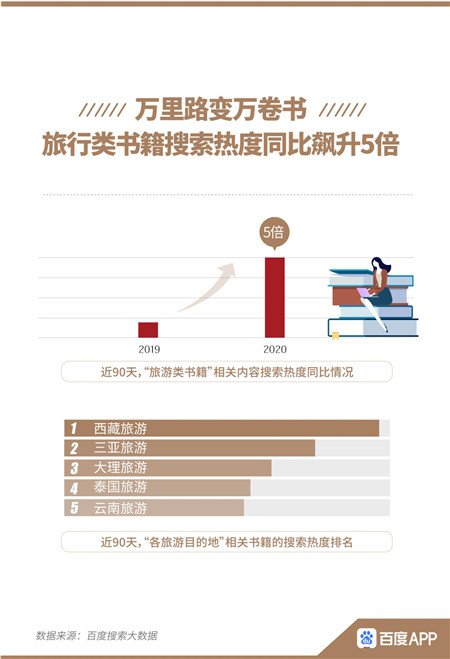

关注榜单变化也能发现阅读趋势。某本东南亚游记突然跃升,可能预示着该地区成为新的旅游热点。这种敏锐度不仅能丰富你的阅读清单,甚至可能启发下一次旅行目的地。榜单不只是结果的呈现,更是趋势的预告。

一本畅销旅游书的力量超乎想象。当《秘境独行》连续数月占据榜单首位时,书中提到的那些偏远村落突然迎来了络绎不绝的访客。当地居民从最初的好奇转变为开发民宿、设计体验项目,整个社区的生态因一本书而改变。

这种现象我亲眼见证过。浙江某个古镇在《江南水乡纪行》出版前只是摄影爱好者的秘密基地,书籍热销后成为热门目的地。游客带着书按图索骥,寻找作者笔下的古桥和老茶馆。这种“朝圣式旅行”既带来了经济收益,也给当地保护与开发的平衡带来挑战。

旅游畅销书正在重塑目的地形象。冰岛在几本畅销书的描绘下,从寒冷的北欧岛国变成了冒险与治愈并存的神秘土地。这种叙事转变直接影响着游客的期待和行为——更多人愿意在冬季前往,只为体验书中描述的极光与温泉。

书籍与旅游业的互动越来越深入。有些旅游机构开始与畅销书作者合作开发主题线路,把文字描述转化为真实体验。这种跨界合作创造了新的旅游产品,也让书籍内容得到延伸。读者不再是单纯的阅读者,而是成为故事的参与者。

纸质书不会消失,但形态一定会改变。我最近在书店注意到,那些附带AR地图、可扫描获取视频导览的旅游书特别受欢迎。这种多媒体融合让静态的文字和图片动起来,读者在出发前就能通过手机“预览”目的地。

个性化定制将成为新趋势。想象一下,输入旅行日期、兴趣点和预算,系统自动生成一本专属指南。这种按需印刷的旅游书已经在小范围试水,未来可能像定制旅行路线一样普遍。读者不再需要从几百页中寻找自己需要的内容,而是直接获得精准信息。

可持续旅游主题的书籍正在崛起。从榜单数据看,关注生态保护、社区旅游的书籍排名持续上升。这种转变反映着读者价值观的变化——他们不再满足于打卡观光,更希望自己的旅行能产生积极影响。下一批畅销书可能会更深入探讨旅游与在地社区的关系。

音频和短视频正在改变旅游内容的消费方式。但有趣的是,这反而提升了深度阅读的价值。当碎片化信息泛滥时,那些能提供系统知识、完整叙事的长篇作品反而显得珍贵。未来的旅游畅销书可能需要在不同媒介间找到平衡,既保持深度又适应新的阅读习惯。

站在这个变化的十字路口,旅游书籍的未来充满可能性。它们可能变得更智能、更个性化,但核心价值不会改变——为好奇的心灵打开看世界的窗口,为渴望探索的脚步提供前行的勇气。无论形式如何演变,好的旅行故事永远拥有打动人的力量。